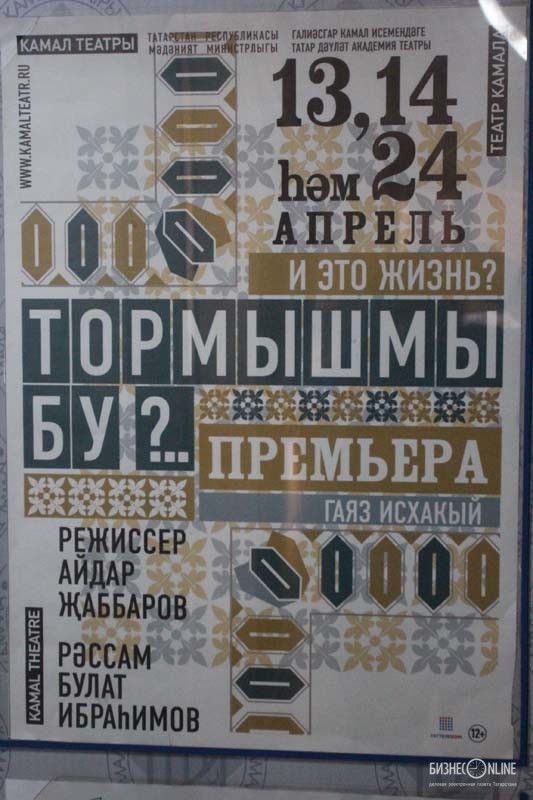

Премьеру по мотивам повести, написанной в форме дневников одного студента татарским классиком Гаязом Исхаки век с хвостиком назад, осуществил молодой режиссер, студент ГИТИСа, ученик новоиспеченного худрука МХТ Сергея Женовача, Айдар Заббаров. Соблазнив мастеров камаловской труппы форматом актерских этюдов, режиссер сделал на редкость подвижный и темпераментный спектакль о татарском Обломове в подозрительно современном обличье. На одном из первых премьерных показов побывала Елена Черемных.

Айдар Заббаров

Айдар Заббаров

ЧУТЬ НЕ СНЕГУРОЧКОЙ ОСТРОВСКОГО ЖИВЕТ ХАЛИМ В СТРАНЕ ШУСТРЫХ И ЖЕСТОКИХ КАЗАНСКИХ БЕРЕНДЕЕВ

В сценографический минимализм постановки (художник Булат Ибрагимов) актерские работы вписались роскошной серией бенефисов, не навредивших цельности спектакля и довольно печальному его выводу, который соответствует названию. Скажите вслух, повесив нос: «И это жизнь?» — поймете, о чем речь. Слова эти произносит состарившийся, так ничего и не добившийся в жизни герой по имени Халим (Искандер Хайруллин). Произносит перед тем, как закроется занавес. Сокрушенный вопрос звучит в том самом месте, которому законы Голливуда предписывают хеппи-энд.

Камаловский театр — не Голливуд? А вот не скажите! Айдар Заббаров — почти что Вуди Аллен, для которого самоирония — самая соблазнительная из игл, чтобы подсадиться самому (режиссерски) и подсадить актеров. И что только не вытворяют камаловцы, следуя вудиалленовским рецептам 26-летнего режиссера! Глядя на пришибленного, закомплексованного, о чем только с самим собой не рассуждающего вслух — и о девушках, и о книжных романах, и о модном пальто, и о кадимистах, интеллектуально проигрывающих джадидам, — молодого Халима, прибывшего на учебу в казанское медресе, нет-нет да и вспомнишь самого очкасто-дурацко-несчастливого Аллена из его фильмов, где он строит из себя героя, ни в какие герои не годящийся.

Невероятно, но такого же героя в 1909 году в Казани «нашел» Гаяз Исхаки, — нашел в себе самом. Он и есть чумеющий от города сын дубоватого деревенского муллы (Олег Фазылзянов), который ищет себя во всем, но решительно ни в чем себя не обретает (говоря по совести, как и все мы). Отличная, до сих пор актуальная история.

На фоне современной дискуссии о татарском языке эта история даже кажется противоречивой: в тексте Исхаки неожиданно высветились времена, когда татарам больше хотелось изучать русский, чтобы не быть чужими на казанском празднике жизни (нынешняя молодежь примерно так же мотивирована изучением английского). И вот деревенский парень, приехавший учиться в казанское медресе, существует «в столице» с ее «дынями-арбузами» во всей полноте закомплексованного вдрызг идиота. Он болезненно стесняется девушек (и татарских, но особенно русских), он трусовато-робок со сверстниками и глуповато восторжен к обстоятельствам городской жизни, которые, прямо скажем, не то чтобы очень.

Чуть не Снегурочкой Островского живет Халим в стране шустрых и жестоких, распутных и сомневающихся казанских берендеев, наблюдая за которыми (при этом не забывая наблюдать за собой) он по капле выдавливает из себя «внутреннего раба». Раб не выдавливается. И это гомерически смешно.

Бóльшую часть спектакля публика именно что хохочет. Режиссер лукаво «работает» с радостью узнавания сегодняшними людьми в персонажах пьесы себя самих. Накачанные казанские бруталы буквально закрывают ладонями лицо, продолжая сквозь пальцы смотреть, как у переростка Халима трясутся ноги, когда он подглядывает за соседской красавицей (Гульчачак Гайфетдинова), колющей — вразлет налево-направо — дрова. Или когда грубоватая служанка (Миляуша Шайхетдинова), изучаемая Халимом в «субъективную камеру» в виде обломка доски с щелью посередине, внезапным рапидом (эффект замедленной съемки) преображается в кратковременно воображаемую Мессалину. Да и нормально. Пубертат же все проходили!

КОНФЛИКТУ «БОРЬБЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ» СПЕКТАКЛЬ ПРЕДПОЧИТАЕТ ЦЕЛЬНОСТЬ НЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ГЕРОЮ-СЛАБАКУ

Проходили и много чего еще, чем с соблюдением приличий, и в то же время безо всякого ханжества фонтанирует режиссер. Строптивая Сорур (еще одна роль Гайфутдиновой) — жена шакирда Галиакбера (Фаннур Мухаметянов), бывшего Халимова однокашника, изнемогая от дефицита супружеского интима и подглядывая за парящимся в бане работником, с разбегу отчаянно седлает вертикальное бревно условной декорации (наш ответ эстетике стрип-клубов). И вот уже ее кружит на санях избранник-жеребец. Таков итог женитьбы, накануне которой мать Сорур (Миляуша Шайхетдинова) десятиминутной скороговоркой диктует мужу, что привезти с рынка. Скоростному рэпу словесной свадьбозаготовки позавидовала бы Тина Канделаки, самая говорливая ведущая российского телевидения.

Придуманный Заббаровым язык клоунады и эксцентрики отлично растворяет дидактику и социальный пафос текста Исхаки, построенного по образу и подобию классического «романа воспитания» (или «романа взросления»). В героя своего времени татарский писатель, вне сомнения, спроецировал гончаровского Обломова — прекраснодушного увальня, маменькиного баловня — и, конечно, спроецировал себя самого.

В отличие от Обломова, Исхаки — явление посложнее: состоит из «единства и борьбы противоположностей», таких, что мама не горюй! В спектакле сюжетным двойником Халима выступает этакий гончаровский Штольц по прозвищу Чаевник (Алмаз Сабирзянов). Он и привносит идею человека прогрессирующего, верного самому себе и духу времени. И это, признаться, спектакль портит. Нравоучительность в финале зашкаливает, а театральная искрометность сразу же куда-то улетучивается: роскошному материалу дидактика мешает. Увы, финал спектакля «завален». Но сколько всего до этого финала происходит!

Если почитать биографию Исхаки, станет очевидно, что и этот татарский Штольц — уравновешивающая Халимову половина самого писателя. Да и мог бы Исхаки, эмигрировавший в Берлин после неприятия сразу двумя противоборствующими силами — большевиками и Колчаком — быть манной кашей по имени Халим, а не кем-то посложнее? Конечно, не мог. Но дело не в этом.

Конфликту «борьбы противоположностей» спектакль предпочитает цельность нежного отношения к герою-слабаку — в сущности, к антигерою. Так социально-оценочной коллизии литературного первоисточника предложена коллизия сочувственная, сострадательная. И это очень важно.

КТО ПЕРВЫЙ СКАЖЕТ, СВЕСИВ НОС: «И ЭТО ЖИЗНЬ?!» — БУДЕТ НЕ ПРАВ

Декорации и реквизит постановки минималистичны. Брикеты утеплителя, имитирующие охапки сена, работают в режиме трансформера. То расставляются в регулярном порядке, и по ним палкой лупит свирепый наставник молодежи в медресе. То собраны в круг, образуя дружеский кубрик с хулиганствами, драками и мирными чаепитиями шакирдов. Составленные в квадрат и накрытые белым, они превращаются в супружеский альков. Диагональ сцены, организованная тремя бревенчатыми столбами, скорее дизайнерски продолжает зрительный зал, нежели создает самодостаточную «картинку». Но в сценической пустоте внезапно возникают метафоры удушающего мирка школьной муштры, безрадостной семейной предсказуемости и бескрайности внешнего мира, в отчаянную бесприютность которого с колосников сыплет белый снег.

Не исключено, такой же снег сыпал в 1920-е в Берлине, куда эмигрировал Исхаки, и где, не ведая того, он, возможно, пересекался с другим выдающимся писателем из России – Владимиром Набоковым. Есть чувство, Исхаки был его стихийным татарским двойником.

Белизна женских национальных нарядов в спектакле в сочетании с современными мужскими костюмами, на которые иногда накидываются тулупы, складывается в условный стиль черно-белой картины жизни, предначертанность которой лишь однажды «взрывает» красный цвет. Это цвет платья бордельной проститутки (Айгуль Абашева). Яркости единственной цветовой «вспышки» режиссер придумывает замечательный гэг: Халим с проституткой буквально утопают в кровати, проваливаясь под сцену, как в преисподнюю. Как тут не вспомнить знаменитую ленту немецкого режиссера Пабста «Ящик Пандоры» с актрисой Луизой Брукс (немой фильм 1927 года)! Легкость этой даже не цитаты, а аллюзии невероятна, хотя, скорее всего, и не считывается зрительским большинством. Публика простодушно хохочет над трюковой точностью того, что наконец-то расставшемуся с девственностью герою трехчасового спектакля далось ценой мучительных разборок с реальностью.

Вот это и восхищает. Путь студента, начатый еще при татарском царе Горохе в 1909 году, которому режиссер будто фоном «подставил» конспект берлинской биографии Исхаки. Обо всем этом думать — невероятное удовольствие. Про флешбеки — кинематографический метод (когда в реальность вторгаются воспоминания); про музыкальный ряд (когда как в цирке Полунина пульсация Халимова сердца становится звуком вселенной и актеру можно не шевелиться: его ситуацию идеально комментирует звук); про сумасшедшие бенефисы всех участников постановки — кто танцует, кто рэппует, у кого «этюд-волнение», у кого «этюд-оргазм» — благоразумнее смолчать.

Идите и смотрите сами. Кто первый скажет, свесив нос: «И это жизнь?!» — будет не прав. Потому что такие умные, живые, современные и свежие спектакли в театре — именно что жизнь. Причем самая настоящая, поскольку свидетельствует о рождении чего-то нового. В данном случае — о рождении прекрасного режиссера – лирика и исследователя, эксцентрика и психолога по имени Айдар Заббаров.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 19

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.