Необычную новую работу представили участники творческого объединения «Алиф». Вдохновившись стихами и личностью великого татарского поэта Дэрдменда, они создали пластическое высказывание о необходимости обновления современной татарской культуры, которое пытался осуществить писавший под псевдонимом меценат Закир Рамиев. О том, почему в спектакле понадобился контртенор и что общего у лауреата «Золотой маски» из Казани со святым Себастьяном и Петром Павленским, — в материале «БИЗНЕС Online».

«У НЕГО БЫЛО ЖЕЛАНИЕ ВЫСТРОИТЬ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

«Если в зале есть люди, которые не выносят вида крови, просим их покинуть спектакль», — с этой неожиданной фразы режиссера Туфана Имамутдинова началась импровизация «Дэрдменд», четвертый проект творческого объединения «Алиф». Она посвящена поэту, издателю, меценату и просто золотопромышленнику Закиру Рамиеву, который из скромности придумал себе псевдоним (в переводе со старотатарского «опечаленный») и никогда не воспринимал свое творчество как серьезную профессию.

Он родился в дворянско-купеческой семье: его дед Абдулкарим с семейством был причислен к купцам 3-й гильдии Стерлитамакского уезда, а отец последнего Мухаметсадык женился на потомственной дворянке Ханифе Дашкиной. Отец Закира продолжил дело рода и купил несколько золотодобывающих приисков. Прежде чем их унаследовать, Рамиев учился в медресе Орска, а затем поехал в Стамбул, откуда вернулся вдохновленным — в Турции он общался с местными писателями и изучал восточную литературу. Это и предопределило его судьбу — Закир считал важным просвещение народа, поэтому помогал учащимся и студентам, жертвовал деньги на строительство школ и больниц, издавал вместе с братом газету «Вакыт» («Время») и журнал «Шура» («Совет»), где печатались как классики восточной и русской литературы, так и его современники: Габдулла Тукай, Шариф Камал, Мазит Гафури. При этом книгу своих стихов поэт так и не опубликовал — они появлялись в журнале по усмотрению главного редактора. С приходом Октябрьской революции ожидаемо закончилось благополучие купеческой семьи Рамиевых — в эмиграцию Закир ехать отказался (в одном из своих стихов он прямо говорит, что не пожалеет и последней капли крови для родины), поэтому все прииски, издательство и имущество пришлось «отдать народу», а самому с семьей поселиться в небольшом доме. В итоге после смерти дочери от тифа поэт и сам через некоторое время скончался — как записано в архиве орского загса за 1921 год, тоже от тифа.

«В нем было желание преобразовать, не только переосмыслить татарскую поэзию, но и выстроить новую стратегию татарской культуры, татарского народа, — говорится в анонсе спектакля. — Ему нужен был прорыв. И в какой-то мере поэт его совершил, но это не поддержало последующее поколение». «Его личность действительно неординарная, — добавляет в разговоре с корреспондентом „БИЗНЕС Online“ лауреат „Золотой маски“, танцовщик Нурбек Батулла, который и исполняет импровизацию. — Это богатейший человек, у которого было 25 золотых приисков и 7 из них — самые золотоносящие в Российской империи, причем так тонко чувствующий поэзию! Рамиев был очень образованным, знал несколько языков в совершенстве, в том числе персидский и арабский, выучил наизусть всю восточную поэзию. При этом, будучи состоятельным человеком, помогал развивать культуру, содержал издательство, где все редакторы получали зарплату в 3 раза больше, чем в обычных издательствах, отправлял талантливых ребят учиться в Европу. Но поэтом себя никогда не позиционировал — просто делал заметки, четверостишия, записывал идеи, которые потом собирали по крупицам».

«ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ 100 ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ СВОЙСТВЕННЫ КОНТРАТЕНОРЫ»

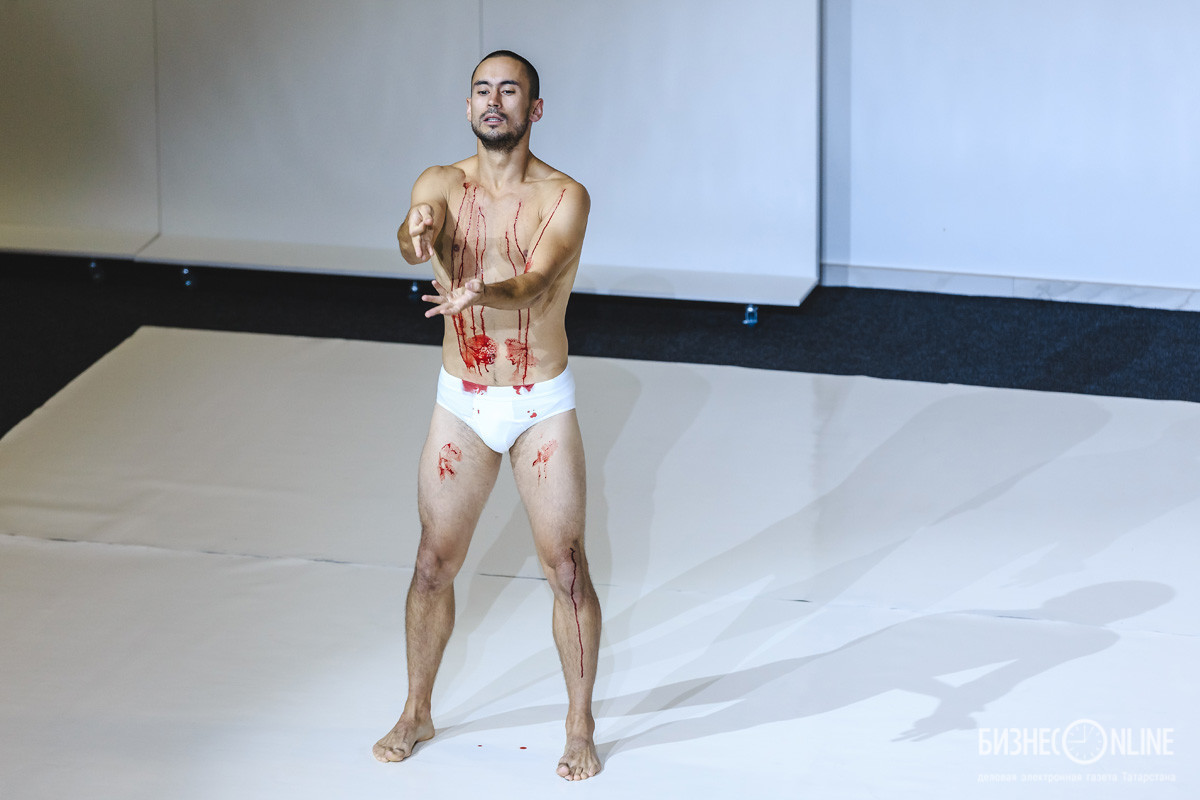

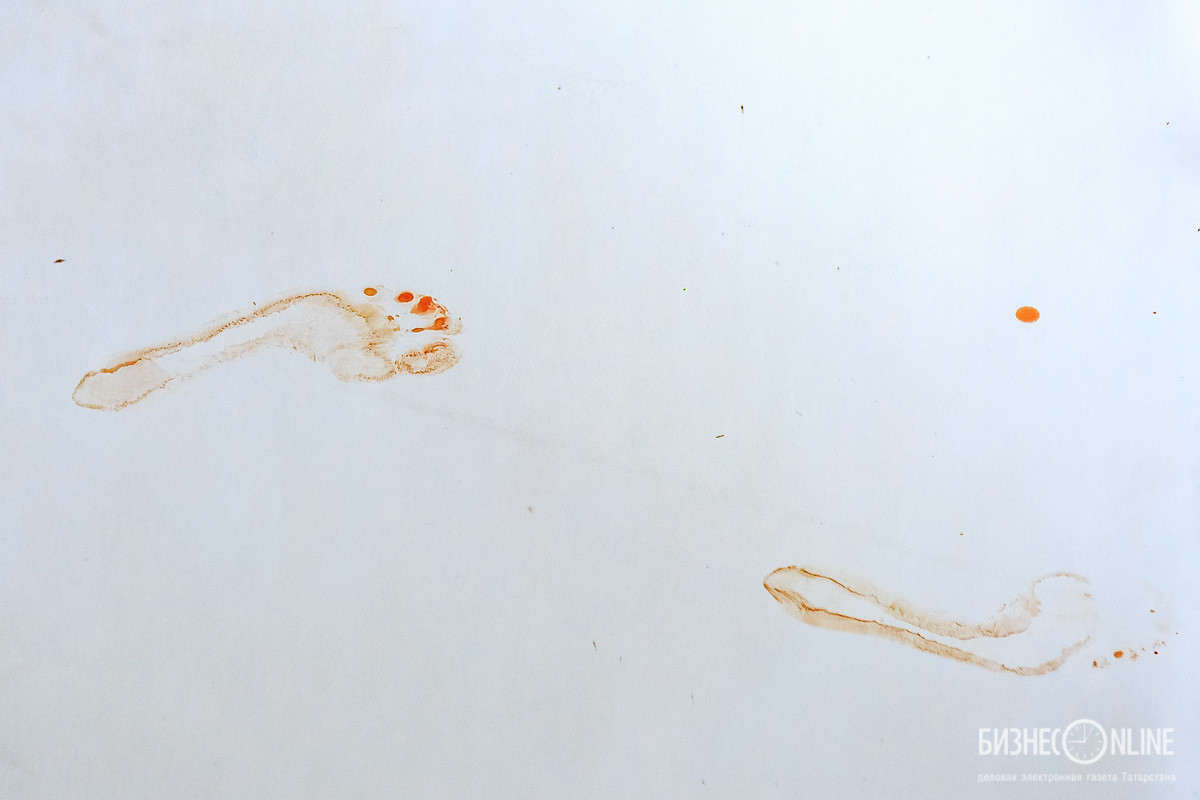

Судьба и стихи Дэрдменда, наполненные печалью, пессимизмом, глубоким патриотическим чувством и эстетикой, вдохновили команду «Алифа» — режиссера Имамутдинова, танцовщика Батуллу, композитора Эльмира Низамова и хореографа Марселя Нуриева — на особенную интерпретацию, раздвигающую рамки «татарскости». Под звуки скрипки, альта и контрабаса трио «Злачное место», играющего музыку Низамова, очень близкую к авангардной, медленно входит в зал Батулла. Его глаза закрыты, а на теле лишь белоснежные трусы и струи крови, стекающие по груди, колену и плечу. Забегая вперед, скажем, что кровь будет течь весь спектакль благодаря специально сделанным безболезненным ранам в теле Нурбека.

В этот медленный, почти статичный ансамбль движения крови, танцовщика и музыки вплетается контртенор Рустама Яваева со второго этажа ГСИ — удивительный по красоте и чистоте тембр, незаслуженно забытый в Татарстане, в то время как мода на барочную музыку в России и особенно в Москве все чаще взывает к именно таким голосам. «Контртенора мы выбрали по двум причинам, — объясняет куратор импровизации Имамутдинов. — Во-первых, это не горизонтальный, а вертикальный тембр, который сразу выводит на какую-то иную вертикаль. Во-вторых, татарской культуре 100 лет назад были свойственны контртеноры. В Казани жил очень популярный певец Мирфайза Бабажанов, а сейчас мы его незаслуженно забыли».

Заявленная в афише импровизация — это не импровизация в чистом виде: она структурирована, хорошо отрепетирована, что чувствуется в безупречной согласованности всех участников творческого акта. Даже обрамляющая действо галерея современного искусства выглядит словно полноценный герой импровизации с ее белыми стенами и специальным белым настилом, оттеняющим Дэрдменда-Нурбека-Человека. Начинается спектакль со статики, продолжается минимализмом, затем натяжением и достигает кульминации с ударами и высоким уровнем динамики. Хореография Батуллы под руководством Нуриева, абсолютно попадающая как в нерв спектакля, так и в сердца зрителей, словно движется за мыслью Дэрдменда. За основу взято 9 четверостиший поэта, наиболее полно раскрывающих его личность и идеи. Их танцует Батулла, на теле которого 9 ран, их поет Яваев, их играют струнные. «В стихах Рамиева есть плотность, многослойность, эстетика, статика, паузы, мыслеудары», — говорит Имамутдинов. Именно это старались передать создатели импровизации как в музыке, так и в хореографии и пении. Кроме того, спектакль объединяет магистральный мотив обновления.

«Нам важно было выпустить застоявшуюся кровь, чтобы она обновилась, — объясняет куратор импровизации выбор достаточно эпатажного средства выражения. — Этот творческий акт тоже своеобразная попытка обновления. Сам Дэрдменд хотел обновить татарскую культуру — он открывал школы, больницы, отправлял молодых, талантливых людей учиться в Гарвард. Именно он на свои деньги обучил за рубежом множество молодых людей, потому что ему было очень важно поднять татарскую культуру, менталитет, мысль до высокого уровня, преодолеть эту атмосферу застоя, колхозности, „деревенскости“. Поэт понимал, что, только двигаясь вперед, лишь опережая время, татары смогут выжить. Как и Дэрдменд 100 лет назад, так и мы сейчас чувствуем застой и хотим обновления. Своим высказыванием мы хотели бы не только в полной мере вернуть поэта, но и продолжить, продлить его новое видение татарского искусства».

Отметим, что у подготовленного зрителя процесс на сцене вызовет ассоциации с хиджамой — капиллярным кровопусканием в лечебных целях. Это медицинская практика в исламе, которая также называется флеботомией и имеет аналоги в других культурах — от Древней Греции до Советского Союза. Причем текущая непрерывно кровь Нурбека воспринимается не только как обновление и очищение, но и как непосредственный творческий дар Дэрдменда, который танцовщик сначала не осознает (глаза закрыты), затем с удивлением наблюдает за его развитием (текущая из раны кровь), а потом и вовсе умывается своей кровью, таким образом посвящая себя творчеству и принимая его.

«КОГДА ТЫ ИСТЕКАЛ КРОВЬЮ НА СЦЕНЕ, БУДТО Я САМ ИСТЕКАЛ КРОВЬЮ ИЗНУТРИ»

Батулла признается корреспонденту «БИЗНЕС Online», что не сразу согласился на такое радикальное для татарской сцены перформативное решение. «Но я сразу понял, что это крутая идея и что, может, никто другой и не согласится, так что в любом случае придется мне. Все оказалось не так страшно, как представлялось в начале. Думаю, подобное восприятие было и у зрителя — первые пять минут происходящее казалось шокирующим, а потом люди привыкли и воспринимали его как обычный спектакль». Действительно, несмотря на ожидаемые сравнения импровизации с творчеством перформативных художников и акционистами (вроде Петра Павленского или венских акционистов) не в пользу последних, у творческого акта «Алифа» нет задачи испытать кого-то на прочность или провоцировать, нет в кровотечении почти обнаженного Нурбека и ничего скандального и вызывающего. Это яркая метафора, которая благодаря своей высокой степени выразительности, словно игла шприца, доставляет идею создателей спектакля прямо в сердце и душу зрителей. Мы буквально видим Дэрдменда-жертвователя, мецената, покровителя искусств и просвещения, чувствуем «бабочку поэтиного сердца» (не зря поэзия Рамиева создавалась именно во времена авангардистов и модернистов, которые перепридумали средства художественной выразительности), почти касаемся его обнаженной души, которой было чуждо равнодушие и которая обостренно воспринимала мир. Однако кое-что радикальное в спектакле все же есть — это стремление его создателей показать, насколько необходимо обновление татарской культуре и татарскому народу, что отчасти и объясняет выбор столь выразительного средства.

Основанные на стремлении соответствовать принципу историчности, ключевые составляющие спектакля тем не менее помогли ему обрести вневременную подоплеку. Контртенор Яваева отсылает к барочному искусству, авангардные мотивы у Низамова — к XX веку, струнное трио ассоциируется с XIX столетием, а фигура Батуллы и вовсе скрепляет собой множество эпох — от Возрождения до современного перформативного театра. Интересно, что у зрителей после просмотра спектакля возникли ассоциации с Христом, святым Себастьяном (римский легионер и христианский мученик, который выжил после казни множеством стрел). Но это только доказывает многоплановость творческого акта «Алифа» как настоящего произведения искусства, а в том, что зрители «Дэрдменда» увидели настоящее искусство, нет никаких сомнений. «Вчера, когда ты истекал кровью на сцене, будто я сам истекал кровью изнутри. Эта премьера в прямом смысле далась нам потом и кровью», — написал в «Фейсбуке» Низамов.

Имамутдинов на вопрос, как часто будет показываться импровизация, отвечает уклончиво. «Часто представлять спектакль не получится. Хотя им уже интересовались в Москве. У нас есть приглашение, и мы постараемся балансировать между показом здесь и на других фестивалях. Если бы у нас были финансы, мы бы выпускали проекты чаще, — вздыхает режиссер. — Ведь один проект в год — это очень мало. А у нас уже есть идеи для 12 проектов». Учитывая, что три предыдущих проекта были успешны у зрителей и критиков, а «Алиф» и вовсе получил «Золотую маску», думается, что творческие проекты должны стать в сознании сильных мира сего такой же хорошей инвестицией, как недвижимость, автомобили и яхты.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 85

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.