«Могут сохраняться ограничения: например, по прилету попросят иметь QR-код или тест-справку. Число командировок, которые раньше были очень популярными, тоже сократят, ведь можно пообщаться онлайн», — говорит профессор ВШЭ Олег Вьюгин о перспективе восстановления экономики к 2022 году. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал о том, почему при локдауне властям РФ надо было напрямую финансировать граждан, как нацпроекты выкачивают деньги из частного сектора и что будет в США после Трампа.

Олег Вьюгин: «Конечно, год можно было прожить лучше. Конкретно то, что произошло с экономикой в 2020-м, можно описать термином «потерянный год». Хотя для некоторых бизнесов и людей он не оказался таковым и был, наоборот, в плюс»

Олег Вьюгин: «Конечно, год можно было прожить лучше. Конкретно то, что произошло с экономикой в 2020-м, можно описать термином «потерянный год». Хотя для некоторых бизнесов и людей он не оказался таковым и был, наоборот, в плюс»

«НАКОПЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ — ЭТО ВСЕГДА БЕЗОШИБОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ, КОГДА ЖИВЕШЬ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ «ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ»

— Олег Вячеславович, 2020 год явно пошел не по плану. Тут и коронавирус, и кризис, вызванный пандемией. По вашим оценкам, смогла ли российская экономика удержаться на плаву и можно было прожить год лучше, чем получилось?

— Конечно, год можно было прожить лучше. Конкретно то, что произошло с экономикой в 2020-м, можно описать термином «потерянный год». Хотя для некоторых бизнесов и людей он не оказался таковым и был, наоборот, в плюс. Это те бизнесы, которые по воле случая оказались готовыми к обеспечению онлайн-взаимодействия как внутри компании, так и с клиентами и потребителями, например осуществлять удаленную доставку. Посмотрите, как взлетел Ozon на этой пандемии. Но традиционные отрасли (экономика России в основном ими представлена), конечно, пострадали, не говоря уже о малом и сервисном бизнесе, из-за ограничений и падения спроса. 2020 год был потерян для них, потому что они не сумели ничего нового приобрести и очень многое потеряли.

— Согласны ли вы с Антоном Силуановым, который утверждает, что российская экономика не упала еще больше благодаря накопленным резервам?

— В какой-то степени да. Когда был весенний карантин, бюджет реально потерял много доходов, во-первых, из-за того, что упали доходы от нефти (правда, они и до кризиса в существенной мере резервировались, но из-за ОПЕК+ пришлось сократить поставки на экспорт, что снизило нефтяные доходы), а во-вторых, ввиду того, что останавливались или ограничивались многие сферы экономической деятельности. Соответственно, меньше объем производства и услуг — меньше налогов. В-третьих, правительству пришлось тратить дополнительные, незапланированные, средства для того, чтобы выплатить домашним хозяйствам пособия на детей, дать бизнесу отсрочки по налогам, софинансировать заработную плату, увеличить пособия по безработице и так далее. В принципе, наличие резервов, которые минфин начал тратить, как раз помогло сгладить ситуацию. Представьте, если бы не было этих резервов, то чем бы министерство финансов покрыло эти потери доходов и дополнительные расходы?

— Значит, стратегия «накопления кубышки» оказалась верной, учитывая возникновение таких неожиданных событий?

— Накопление резервов — это всегда безошибочная стратегия, когда живешь в режиме ожидания «черного лебедя». Если есть резервы и что-то нехорошее произойдет, то будет откуда взять ресурс. Впрочем, бюджетное правило создавалось несколько по другим мотивам, а именно — для сглаживания циклических колебаний цены на нефть. А поскольку российская экономика от этой цены сильно зависит, то в тучные годы резервы накапливались, а в тощие — расходовались. Напомню, в кризис 2008 года для поддержки спроса и экономической активности из стабилизационного фонда тоже было потрачено много денег.

— Но в конце ноября Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме основные направления единой денежно-кредитной политики на ближайшие три года, говорила, что в этот раз в прогнозе не учитывают цены на нефть, потому что мы почти от них отвязались.

— Но не доходы бюджета и не экономика в целом. Отвязались в части денежно-кредитной политики. А как? Сделали плавающий курс. Получается, что если российский экспорт сильно падает из-за того, что снизились цены и объемы нефти, которые поставляются на внешний рынок, то падает и рубль, после чего идут вниз реальные доходы людей, спрос, производство. Вот так и отвязались.

«Если честно, я предполагал, что такой острой второй волны не будет, как это случилось»

«Если честно, я предполагал, что такой острой второй волны не будет, как это случилось»

«КАРАНТИНОМ МЫ НЕ ДОДАВИЛИ ВИРУС И НЕ СОЗДАЛИ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВСПЫШЕК ЭПИДЕМИИ»

— Скажите, а в начале 2020 года вы предполагали, что история с коронавирусом так надолго затянется?

— Если честно, я предполагал, что такой острой второй волны не будет, как это случилось. Я надеялся, что за лето коронавирус будет сильно придавлен, как это случилось в Китае (там до десятка случаев ежедневных заражений на население далеко за миллиард). Мы этого не сделали, не придавили. Поэтому снижение заражений летом было связано скорее с сезонностью. Карантином мы не додавили вирус и не создали системы предупреждения вспышек эпидемии. А вот Тайвань додавил и добился контроля над распространением вируса, Южная Корея — почти, Китай однозначно сумел его вытеснить. А мы, как и многие страны Европы, позволили коронавирусу возродиться.

— Но мы и так долго сидели на карантине. Думаете, наша экономика выдержала бы продления ограничений?

— Весной во время объявленного карантина все равно в целом ряде крупных отраслей (нефтедобыча, производство, добыча сырья, машиностроение и так далее) предприятия продолжали работать. Определенные ограничительные требования были, но работа продолжалась. Такого типа карантины экономики выдерживают порядка 2–3 месяцев. Уже имеется пример всех стран, которые к этой практике прибегали, иначе потом начинает разрушаться сама экономическая материя. Если два месяца ты простоял, то еще есть шансы вернуться снова. Но если ты простоял больший срок, то эти шансы начинают резко по экспоненте падать. Поэтому большинство стран, пройдя через такие карантины, от них отказались и не прибегают к ним и во время второй волны. Но я не говорю о том, что надо было продолжить летом карантин в том жестком виде, как весной. Как альтернатива, летом было время, чтобы создать механизмы контроля за вспышками распространения вируса, нужно было продолжить ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, чтобы люди носили маски, держали дистанцию. Нужно было убедить людей беречь себя. Этого сделать не удалось. А из-за того, что требовалось принимать поправки к Конституции, добавим сюда м другие общественно-политические события, наоборот, получилось, что мы людей подтолкнули к легкомыслию. Люди мыслят логично: если это можно, следовательно, можно и то. Кстати, в европейских странах подобные вещи тоже произошли, но по другим причинам.

— Кстати, путешествовать тоже не запрещали. Поэтому все поехали если не в Турцию, то в Сочи.

— Да, это тоже.

«Я думаю, что повторный локдаун по модели весеннего карантина в этот раз ввести довольно трудно, скорее даже невозможно»

«Я думаю, что повторный локдаун по модели весеннего карантина в этот раз ввести довольно трудно, скорее даже невозможно»

«В РОССИИ ЛОКДАУН НЕ ВВОДЯТ, ТАК КАК «ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ»

— На ваш взгляд, насколько действенные меры принимались во время второй волны? Не было же снова локдауна. Стоило ли его вводить?

— Я думаю, что повторный локдаун по модели весеннего карантина в этот раз ввести довольно трудно, скорее даже невозможно. Если опять попытаться запереть людей дома, ввести только разрешительные поездки, закрыть транспортное сообщение, закрыть сферу услуг, то, я думаю, люди не выдержат, потому что возникнут проблемы не только экономического, но и психологического характера. Если уж это делать сейчас, то единственный шанс, чтобы сработало, — дать много денег людям. Когда вы говорите гражданину не выходить из дома без нужды, не ездить на работу, а ведь зарплату тебе за сидение дома никто платить не будет (один раз попытались — напрягли всех), значит, надо дать денег, а для этого надо залезть в резервы, чего правительство категорически делать не хочет по разным причинам. Но если вы не дадите людям денег и заставите без работы сидеть дома, то «крышку сорвет». Даже в европейских странах, где относительно высок уровень доверия властям, есть выступления и протесты против локдауна. Почему Америка не вводит серьезный локдаун? Там люди выйдут на улицы, будут требовать работы и денег. В России локдаун не вводят, так как «денег нет, но вы держитесь», нет уже никакой возможности заставлять людей сидеть дома и дальше беднеть.

— Значит, теперь единственная надежда на массовую вакцинацию?

— Надежда на то, чтобы люди занялись самозащитой. Посмотрите вокруг: мы же видим, что люди заболевают один за другим, умирают известные и вовсе не бедные люди. Так не стоит ли задуматься, что надо себя беречь? Да, работать надо, но так, чтобы минимизировать риск: пользоваться удаленной связью, надеть маски, не ходить на вечеринки и тусовки с большим количеством народа, на концерты. Наступил период самообороны. В какой степени люди осознают необходимость этого, в такой и будет количество жертв.

— Какие меры поддержки экономики, на ваш взгляд, были наиболее удачными весной? Может быть, чего-то не хватило?

— Самый проверенный способ — адресная помощь людям, домашним хозяйствам. На мой взгляд, это наиболее действенная мера. Наше правительство выбрало другой путь: немного поддержали людей (и то это было сделано лишь в мае), а все остальное — это содействие бизнесу (отсрочки по выплатам налогов, льготные кредиты). В обмен, как надеялся кабмин, компании не уволят людей и будут им что-то платить. Частично это сработало. Но этот вариант тоже затратный. Были разные оценки, сейчас уже эксперты говорят, что 4–5 процентов ВВП — косвенные и прямые затраты по поддержке бизнеса и граждан в период карантина.

Но, по моему мнению, самая действенная модель, которая в том числе поможет впоследствии быстро восстановиться, — когда средства направляются непосредственно людям, а компании в таком случае сами принимают решение, как оптимизировать издержки. У нас же была выбрана модель попытки сохранить бизнес как есть, с сохранением занятости и заработной платы или хотя бы ее части. Что лучше?

— Об этом я как раз хотела спросить. Почему вы думаете, что ваша идея лучше?

— Лучше в том смысле, что позволяет создать контракт между гражданами и государством по поводу карантина: вы сидите дома — мы вам платим; если не сидите — не платим. Тогда эффективность карантина выше. Когда контракт заключается с работодателем по принципу «мы вам поможем, а вы помогите работникам», то этот карантин работает хуже, удержать его долго трудно. А затраты в любом случае есть. Мне кажется, что суть карантина — это контракт между государством и людьми, что те будут соблюдать правила самоограничения, а власти будут им помогать сохранить определенный уровень экономической защищенности. В таком контексте можно рассчитывать и на то, что потом будет меньше компаний-зомби.

— Но разве на людей не будет давить мысль о том, куда пойти работать после карантина, раз тебя уже уволили?

— Да, наверное, будет. Но когда все откроется, появятся и вакансии.

«Во втором квартале американский ВВП упал на 33 процента (квартал к кварталу предыдущего года). В третьем квартале, когда ограничения были полностью сняты, он вырос на 34 процента. Это типичное V-образное восстановление»

«Во втором квартале американский ВВП упал на 33 процента (квартал к кварталу предыдущего года). В третьем квартале, когда ограничения были полностью сняты, он вырос на 34 процента. Это типичное V-образное восстановление»

«ЕСЛИ БЫ КОРОНАВИРУС НЕ ВЕРНУЛСЯ, ТО В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ТОЧНО БЫЛО БЫ V-ОБРАЗНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

— Каковы ваши прогнозы по восстановлению экономики? Например, Центробанк ожидает выхода на докризисный уровень к середине 2022 года. Это слишком оптимистично?

— Нет, не слишком. Важно понимать, в каком контексте дается такая оценка. Если бы после отмены первой волны карантинов коронавирус не вернулся, то в большинстве стран точно было бы V-образное восстановление. Америка это хорошо продемонстрировала. Во втором квартале американский ВВП упал на 33 процента (квартал к кварталу предыдущего года). В третьем квартале, когда ограничения были полностью сняты, он вырос на 34 процента. Это типичное V-образное восстановление: провалились, а как только убрали ограничения, выстрелили вверх. В России этого не произошло. В первом квартале ВВП упал на 8 процентов, а в третьем — на 4. Россия не продемонстрировала V-образное восстановление.

— Почему?

— Вопрос интересный. Во-первых, структуры американской и российской экономик сильно отличаются. В американской экономике 60 процентов — это вклад малых бизнесов, услуг, которые поставляются относительно небольшими компаниями, он занимает значительную долю в ВВП. А карантин как раз бьет по этим субъектам — по малому бизнесы, по услугам населению. Поэтому, как только сняли ограничения, они тут же вернулись к активности. В российской экономике данный вид деятельности занимает 20 процентов. Видимо, они отскочили тоже. Но 80 процентов экономики — крупные, средние предприятия, которые и во время кризиса работали, но, может, не на полную мощность, поэтому падение было не на десятки процентов, а минус 8 процентов. Когда ограничения были сняты, они продолжили работать, прирост, который они могли дать и до пандемии, составил лишь 2 процента. Далее сама модель помощи, ориентированная на статус-кво, ущерба не предотвратила, но и не стимулировала обновления бизнесов. Наконец, у нас и поведенческая модель домашних хозяйств другая. Когда есть угроза экономических потерь, людям не на кого надеяться и рынок труда ригидный, лучше резко сократить потребление и копить. В Америке не так. Поскольку правительство оказывало существенное финансовую помощь домашним хозяйствам, а рынок труда очень гибкий, там характерна другая поведенческая модель. Так что различия объясняются структурой экономики, моделью помощи и поведенческой моделью граждан.

— Но, видимо, по этим же причинам мы не упали так сильно, как другие страны.

— Да, сильно не упали, но и не отжались.

— Так что же насчет восстановления в 2022 году?

— Весь вопрос в контексте, который сегодня в руках эпидемиологов. Мы сейчас много говорим про вакцинацию в том ключе, что если она будет, то все станет хорошо. Но против гриппа тоже есть вакцины, однако он возвращается, да еще и мутирует. По мнению специалистов, если даже проведут вакцинацию, то вирус не исчезнет. Он ослабнет, но будет по-прежнему мешать восстановлению уже не целых экономик, а отдельных секторов, например транспортного и авиасообщения, туризма. Вирус будет мешать, потому что по-прежнему могут сохраняться ограничения, правда, не такие, как сейчас, когда можно полететь только в 5–6 избранных мест. Но, например, вероятны ограничения по прилету — попросят иметь какой-нибудь QR-код или, на худой конец, тест-справку. А кто-то не захочет рисковать: прилетишь в чужую страну, а там может что-то случиться. Число командировок, которые раньше были очень популярными, тоже сократят, ведь можно пообщаться онлайн. Это говорит о том, что перечисленные отрасли начнут полностью восстанавливаться только тогда, когда все станет ясно: мы покашляли, неделю посидели дома, вышли — все в порядке. После этого, конечно, будет окончательное восстановление. Поэтому, видимо, контекст прогноза на 2022 год именно такой.

— Известный пульмонолог Александр Чучалин в интервью заявил нам, что все будет повторяться волнообразно до 2025 года, а поскольку это респираторная инфекция, то она уже никуда не уйдет.

— Нам надо с вирусом подружиться, а иногда ему свинью подкладывать, чтобы не сильно на нас нападал.

— Какие источники роста есть у нас для восстановления? За счет чего можем расти?

— Рост связан с наличием ресурсов, прежде всего квалифицированных трудовых, финансовых, сырьевых, а также, что самое главное, уровня производительности труда, то есть насколько эффективно все эти ресурсы используются. Отечественный статус-кво по этим параметрам следующий: сырье есть, но уже давно действует тренд на сокращение трудовых ресурсов и отток его наиболее квалифицированной части. Финансовые ресурсы ограничены внутренними накоплениями, тогда как многие страны используют привлечение средств извне, стараются создавать привлекательный инвестиционный климат, наконец, довольно низкая производительность труда. Производительность труда — это традиционная проблема России, связанная с внутренним регулированием, институциональными формами, защитой прав собственности, а в последнее десятилетие стало хуже восприятие технологий из-за ограничений и санкций. Поэтому сам потенциал роста в российской экономике сильно ограничен максимум 2–3 процентами годовых.

Как Россия будет из этого выходить? Когда уйдет пандемия, возвращаемся к статус-кво: 2–3 процента.

— Нацпроекты к 2024 году — это уже из области фантастики?

— Они от бессилия сделать что-либо полезное для воссоздания благоприятного инвестиционного климата для частного бизнеса и притока инвестиций. Посмотрим, откуда берутся деньги на нацпроекты — из той же «тумбочки, где все деньги лежат». Если вдруг стало больше денег на нацпроекты, значит, где-то их стало меньше. А где? В негосударственном секторе. А сказать, что в нацпроектах средства будут более эффективно использоваться, мы не можем. Почему же власти на это идут? У негосударственных компаний есть прибыль и резервы, но инвестируют они осторожно из-за полностью огосударствленной регулятивной среды. Поэтому эта ситуация подталкивает к следующему шагу — раз частный сектор не инвестирует, то это будет делать государство, забрав прибыль через налоги. Где-то похоже на то, так делал Госплан в советские времена. Правительство пыталось договориться с крупными российскими компаниями о совместных проектах: вы инвестируете, а мы будем давать льготы, гарантии. Большого энтузиазма данное предложение у крупного бизнеса не вызвало. Нацпроекты сущностных проблем российской экономики не решают.

«По разным источникам, 65–70 процентов российских семей не имеют сбережений»

«По разным источникам, 65–70 процентов российских семей не имеют сбережений»

«ЕСЛИ У НАС БУДЕТ 20 ПРОЦЕНТОВ НАКОПЛЕНИЙ ГРАЖДАН ОБРАЩАТЬСЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, ТО ЭТО НА ПОЛЬЗУ ЭКОНОМИКЕ»

— Вы говорите, что частные компании не инвестируют. Однако долго время считалось, что у людей тоже много денег, которые они тоже никуда не вкладывают. В этом году наметился тренд на переток средств из вкладов на фондовый рынок. Насколько тренд устойчив? Не обманутся ли неквалифицированные инвесторы в своих ожиданиях?

— По разным источникам, 65–70 процентов российских семей не имеют сбережений. Так что речь идет об одной трети, у которой что-то есть на депозитах. И вот теперь, когда реальные ставки таких депозитов стали отрицательными, люди стали искать альтернативные способы получить приемлемый доход на свои сбережения. Хорошо опробованный способ — покупка недвижимости теперь дополняется инвестициями на фондовом рынке. Поэтому граждане уменьшают то, что у них на депозитах, и направляют часть на фондовый рынок, где, как они думают, можно заработать больше. Среди наших инвесторов есть разные группы по тому, как они инвестируют на фондовом рынке. Одни на свой риск самостоятельно принимают решения — покупают и продают финансовые инструменты, большинство же, однако, предпочитают передать средства в доверительное управление или купить паи паевых инвестиционных фондов, или хотя бы при принятии решений пользуются рекомендациями роботов или инвестиционных консультантов. Эти люди, будем надеяться, сохранят свой капитал и заработают. Особенность рынка ценных бумаг в том, что курсовая стоимость самих бумаг иногда падает, особенно в кризисы, и вложения частично обесцениваются до тех пор, пока курсы акций и облигаций вновь не вырастут. Задача советников и управляющих — дать разумные советы или принимать разумные управляющие решения, например не покупать на пике цены и не продавать на дне. История показывает, что рынки после падения всегда отрастают. В этом плане есть только один риск потерять деньги — это дефолт эмитента. То есть инвестор купил облигации (суверенные или корпоративные), а по ним эмитент отказался платить, потому что он обанкротился. Это реальный риск. Поэтому для граждан, не искушенных в инвестициях на фондовом рынке, управляющие должны предлагать относительно безопасные инструменты с приличным рейтингом. Собственно, от профессиональных качеств и честности посредников на фондовом рынке зависит то, обманутся неквалифицированные инвесторы в своих ожиданиях или нет.

— Вроде закон о неквалифицированных инвесторах должен вступить в силу только в 2022 году.

— Да, ЦБ пытается каким-то образом сегрегировать инвесторов в зависимости от их знаний, опыта и образовательного профиля, чтобы не допустить плохо информированных и неподготовленных к рискованным инструментам.

— Тем не менее можно ли назвать переход от вкладов на фондовый рынок положительным трендом?

— Я думаю, что да. В США более 50 процентов домохозяйств так или иначе инвестируют на фондовом рынке. В России, конечно, такого быть не может — у двух третей семей вообще нет сбережений. Для России мы можем говорить о более скромных цифрах. Тем не менее для обладателей свободных денег это возможность получить более высокий доход на свой, часто хоть и скромный, капитал. Для компаний, которые размещают облигации и акции на фондовом рынке, инвестиции граждан — это источник средств для развития, которые гораздо удобнее и при определенных условиях дешевле для акционеров, чем банковский кредит. Например, в ходе IPO компания-эмитент получает безвозвратный капитал в обмен на долю в ее капитале. Если компания хорошо оценена, то это шанс на дальнейший рывок в развитии бизнеса. Поэтому если у нас будет 20 процентов накоплений граждан обращаться на фондовом рынке, то это на пользу экономике.

«Минфин пошел на дефицит бюджета и в этом году, и в следующем, и, кажется, в 2022-м по объективным причинам. Если от него отказаться, то надо серьезно сжать бюджетные расходы, что очень плохо»

«Минфин пошел на дефицит бюджета и в этом году, и в следующем, и, кажется, в 2022-м по объективным причинам. Если от него отказаться, то надо серьезно сжать бюджетные расходы, что очень плохо»

«ЭПИДЕМИЯ ВЕРНУЛА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, УСИЛИЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО, ВЫДВИНУЛА ВПЕРЕД ЭКОНОМИКИ АЗИАТСКИХ СТРАН»

— В предыдущие годы мы с вами все время обсуждали, что делать с профицитом бюджета. Его больше нет, как и моего вопроса. Но есть дефицит. А минфин призывает не увеличивать госдолг и дефицит бюджета. Согласны с ним?

— Министерство финансов пошло на дефицит бюджета и в этом году, и в следующем, и, кажется, в 2022-м по объективным причинам. Если от него отказаться, то надо серьезно сжать бюджетные расходы, что очень плохо, или повысить налоги, а это удар той же палкой, но по другому месту той экономики, которую мы сейчас имеем. Поэтому минфин действует достаточно разумно. То, что он не идет на более существенное наращивание дефицита, как я понимаю, объясняется тем, что возможности его финансирования ограничены — страна в существенной мере изолирована от внешнего капитала, а внутренний ограничен из-за невысоких доходов населения и высокого коэффициента неравенства. Много занять у российских банков, возможности которых покупать ОФЗ ограничены пассивами граждан, не получится. В 2020 году минфин и так занял рекордные объемы. А если еще и нерезиденты перестанут покупать или продадут ОФЗ из своих портфелей… Есть еще один вариант — частично использовать накопленные резервы ФНБ. Но мне кажется, что в минфине хорошо понимают истинные причины скромного роста отечественной экономики, поэтому рекомендуют резервы не тратить.

— Что ожидаете от 2021 года? Станет ли он легче? Или в сложившейся ситуации лучше не загадывать?

— Рынки нам говорят, что он будет легче. На это рассчитываю, потому что 2021-й будет первым годом, когда станут применяться вакцины. Правительства большинства стран сейчас разрабатывают способы, как жить и работать, когда угроза распространения вируса сохраняется. Например, Китай предлагает ввести международный QR-код, подтверждающий наличие антител. Если у тебя есть антитела, то живешь, работаешь и путешествуешь как раньше, до пандемии.

— Но ученые говорят, что пока неизвестно, как долго будут сохраняться антитела как после болезни, так и после вакцинации.

— Человечество сможет существовать с этим вирусом, когда у критической массы населения будут антитела, иначе никак. Откуда эти антитела возьмутся? В первую очередь вакцинация, а также популяционный иммунитет, который будет формироваться. Поскольку правительства задумались над более гибкими способами контроля распространения заболеваемости, то можно будет расстаться с чрезмерно жесткими мерами. На это есть надежда.

— Коронавирус и кризис кардинально изменят мировую экономику? Будет ли какое-то переформатирование или, когда научимся жить с коронавирусом, все вернется на круги своя?

— Есть как экономические, политические, так и психологические последствия пандемии 2020-го. Экономические: эпидемия вернула мировую экономику на несколько лет назад, усилила экономическое неравенство, выдвинула вперед экономики азиатских стран и Китая в первую очередь. Вперед также выдвинулись и выиграли в коммерческом смысле бизнесы, разъединяющие, если так можно выразиться, людей с помощью цифровых технологий. Это и обеспечение удаленных коммуникаций, и онлайновые способы доставки товаров и услуг. Эти отрасли, которые растут очень высокими темпами, занимают большую долю в структуре современной экономики. Например, и Zoom, и Skype и раньше использовались для удаленных коммуникаций, но сейчас из-за вируса получили многократный приток клиентов. Следующий бенефициар — сектор биотехнологий, который получил многомиллиардные вливания для борьбы с пандемией. «Удаленка» создала возможности для оптимизации затрат для классических бизнесов традиционной экономики. В результате экономический хребет глобализации останется прежним, но изменятся ее инструменты и технологии.

Психологические последствия также нельзя недооценивать. После перенесенного заболевания коронавирусом у людей наблюдаются депрессии, карантины сами по себе тоже рождают депрессии, и просто неожиданное экономическое обеднение тоже рождает у многих депрессию. Спрос на услуги, которые это состояние снимают, сейчас растет. Об этом говорят и психологи, и психиатры.

Политические последствия, наверное, наиболее сложные и опасные. Пандемия усилила неравенство. Эта проблема и раньше стояла, но экономический рост помогал неравенство сглаживать. А сейчас, когда произошло падение ВВП и доходов, эти проблемы обострились, и к власти устремились популисты.

— Но Дональд Трамп, которого считали главным популистом, проиграл.

— Да, проиграл, хотя он и не настоящий популист. Посмотрим, какую политику проведет новый президент. Думаю, он будет вынужден хотя бы частично апеллировать к популизму, чтобы демократы продержались в лидерах через четыре года, на следующих выборах президента страны.

Кроме того, пандемия усилила Китай, который сумел каким-то образом лучше справиться с пандемией. Поэтому его шансы вырваться в мировые лидеры возросли. Это геополитический вызов для стран — лидеров прошлого столетия, которые в свое время сильно помогли созданию основ современной китайской экономики.

— Так, может, коронавирус действительно создал Китай?

— Да, коронавирус впервые был официально зарегистрирован там. Подтвержденной информации, откуда он появился, нет. Известно только, что в лаборатории в Ухани занимались и исследовали коронавирусы.

— Верите ли вы в таком случае в статистику Китая по заболеваемости, когда у них миллиардное население, а заболевают только 10 человек?

— Можно не верить, но все-таки большое количество смертей не скрыть, потому что сарафанное радио об этом скажет, даже несмотря на репрессивные методы сокрытия информации, практикуемые там. Кроме того, мы видим рост экономики Китая даже в этом году. При массовом заболевании его бы не было.

— Получается, главным выгодоприобретателем кризиса, вызванного коронавирусом, стал именно Китай?

— Относительно, да. Абсолютных выгодоприобретателей нет, в Китае в 2020 году экономика вырастет всего на 1,8 процента вместо 7 процентов годовых, которые были в последнее десятилетие.

— Тем не менее вырастет, а не упадет.

— Да, как-то так получилось.

«Я думаю, что после этих выборов у США будет более взвешенная, менее эмоциональная и более стратегически продуманная политика»

«Я думаю, что после этих выборов у США будет более взвешенная, менее эмоциональная и более стратегически продуманная политика»

«НЕКИЙ ОТКАТ МОЖЕТ БЫТЬ, НО ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК МНОГОЛЕТНИЙ ТРЕНД НЕ ИСЧЕЗНЕТ»

— В таком случае будет ли дальше углубляться и расширяться глобализация или, напротив, грядет распад глобального мира, о котором давно говорят?

— Не думаю, что случится распад глобализации. Возможно, будет некий откат. Это, опять же, можно связать с ростом популистских настроений, потому что одним из заблуждений, которое рождает политика популизма, является изоляционизм. Экономисты понимают, что это плохо, но политики прибегают к изоляционизму, так как они играют на экономическом невежестве народа. Поэтому некий откат может быть, но глобализация как многолетний тренд не исчезнет. Например, Китай сейчас в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона договорился о беспошлинной торговле — это же и есть глобализация. Китайская экономика сильнее, а другие могут быть ее спутникам и выиграть от этого. Так что прекращения глобализации не случится.

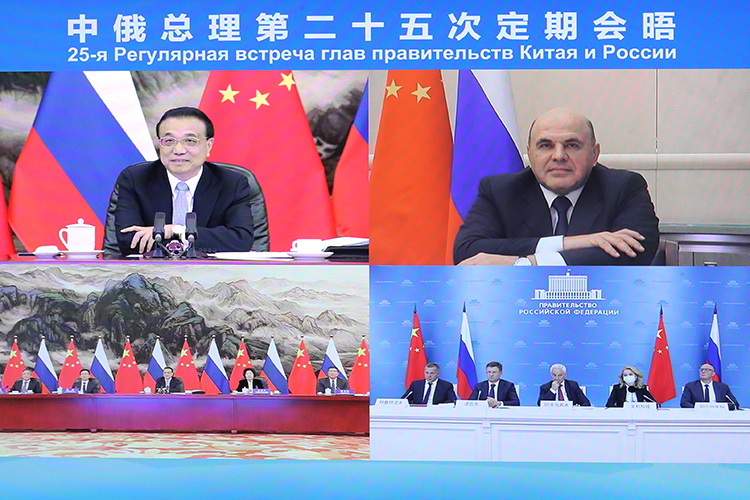

— В таком случае каковы перспективы отношений Китая и США после победы Джо Байдена? После Трампа что-то еще можно вернуть назад или же он сделал такой шаг, который нельзя отменить?

— Отменить можно, в политике всегда есть возможность рационального выбора. Я думаю, что после этих выборов у США будет более взвешенная, менее эмоциональная и более стратегически продуманная политика. Например, экономическая наука давно доказала, что тарифные войны наносят ущерб в том числе стране, которая ее начинает. Это и практика доказала — экономический упадок во времена Великой депрессии был усилен неудачной попыткой властей США начать тарифные войны. Современная статистика показывает, что итогом тарифных манипуляций администрации Трампа явилось ухудшение сальдо торгового баланса США с Китаем и ЕС.

Проблема-то была и остается в другом — Китай заимствовал передовые технологии США пиратским способом. В этом смысле я не думаю, что администрация Байдена откажется от того, чтобы ограничивать деятельность китайских компаний на американском рынке именно по причине, что они пришли не только продавать свой продукт, а еще и заимствовать технологии несправедливым способом. Так что ограничения будут, но они станут носить другой характер. А торговые барьеры, думаю, не имеет смысла сохранять. Байден заявил, что не отменит сразу торговые барьеры, которые ввела администрация Трампа. Следовательно, их отмена возможна, но надо поторговаться с Китаем за какие-то другие бенефиты, начать новый раунд переговоров. Это разумно, все политики так делают.

— Вы сказали: «Если президент продержится». Что вы подразумевали?

— Четыре года — это очень короткий срок. Большинство президентов в США были у власти два срока, то есть 8 лет. Из них два последних года — это уже «хромая утка». Но шесть лет — достаточный срок, чтобы не просто сформулировать, но и реализовать новую политику. Баланс интересов в США определяется в конкуренции между партиями, в верхней и нижней палате Конгресса, что требует времени на поиск приемлемого компромисса. Трамп хотел данный процесс сократить за счет того, что он просто всех «пинал», пытался «нагнуть» институты. Но американская система оказалась устойчивой к волюнтаристским атакам.

— Значит, позиции Байдена не так устойчивы?

— Конечно.

— Есть американисты, которые утверждают, что пришла эра демократов.

— Исторически не было ни эры демократов, ни эры республиканцев в США. По 8 лет правили и уходили, за исключением ситуации после Великой депрессии, когда Франклин Рузвельт правил дольше, потому что попал в ситуацию, когда, видимо, коней на переправе не меняют. В этом смысле два срока — хороший результат, если он будет.

— Тем не менее вы считаете, что с победой Байдена политика США станет более взвешенной, Америка окажется более договороспособной.

— Скорее всего, так — элементы трамповского изоляционизма из политики будут мягко удалены. Ожидаются в большей степени традиции американской политики последних десятилетий.

— Что за явлением тогда оказался Трамп?

— Всевышний решил проверить на прочность американские политические институты и наслал на них Трампа. В Америке все-таки есть конкурентная политическая элита. Она всегда выбирала лидера, который, как она верила, поведет страну вперед. В ситуации с выборами Трампа политическая элита проиграла рациональный выбор и привела к власти не политика, а не самого крупного бизнесмена, который попытался действовать в самых жестких предпринимательских традициях: любые способы оправданны, если они приносят прибыль. Тем самым он в каком-то смысле повел атаку на устои политической системы США.

— Не понравилось?

— Раз не выбрали, то не понравилось. Но если американская политическая элита не будет меняться в соответствии с вызовами нынешнего столетия, то снова могут выбрать.

— Но ведь правду мы не знаем, было же много скандалов с голосованием по почте, в том числе умерших.

— Теперь уже все штаты и суды признали победу Байдена. Так что не выбрали Трампа.

— Год назад мы с вами говорили о торговых войнах США и Китая. Вы тогда сказали, что у Штатов есть шанс проиграть. С приходом нового президента ситуация меняется?

— Я говорил, что американцы проиграют, так как они затеяли игру, которая не принесет пользы США и не сильно навредит Китаю. Поэтому, конечно, более мудрый подход заключается в том, чтобы создать свой Азиатско-Тихоокеанский беспошлинный анклав с лидерством США, но Китай туда не включать. Таковым был проект администрации Барака Обамы. В то время в такой конфигурации имелась возможность сдержать торговую экспансию Китая. Теперь Китай использовал ту же идею против влияния США в этом регионе.

Второе. Нужно было найти другие способы борьбы с пиратством, отличные от рычага торговых войн. Более эффективный вариант — ограничение деятельности китайских компаний, которые занимаются откровенным сбором технологий на территории США. Хотя и здесь все непросто из-за сложившейся за долгие годы экономической кооперации между компаниями США и Китая.

«Китай точно не собирается включать Россию в свои высокотехнологические проекты, для него Россия — сырьевой придаток»

«Китай точно не собирается включать Россию в свои высокотехнологические проекты, для него Россия — сырьевой придаток»

«НАДО ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТОМ, КАК ИЗМЕНИТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИИ, ПОТОМУ ЧТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН»

— Может ли Россия быть выгодоприобретателем в сложившейся ситуации или же нас ждут дальнейшие санкции, изоляционизм?

— Выгодоприобретателем Россия может оказаться только в одном случае — если будет проводить политику инкорпорации своей экономики в современные технологические тренды. В настоящее время лидерами в этих трендах являются США, Китай, Япония, Южная Корея, Германия и некоторые другие страны Европы. На мой взгляд, Китай точно не собирается включать Россию в свои высокотехнологические проекты, для него Россия — сырьевой придаток. Из-за геополитических интересов Китай заинтересован в противостоянии России с США и считает, что достаточной платой за это являются закупки российских газа и нефти. Сырье можно поставлять, мы на этом хорошо зарабатываем, но никаких технологий от Китая мы не получим. С другими технологическими мейджорами мы не в настолько теплых отношениях, чтобы развивать широкое сотрудничество в области высоких технологий. Да и внутренняя экономическая политика опоры на контролируемые государством компании не способствует горизонтальной кооперации в этих областях.

— Значит, ситуация безвыходная?

— Я бы так не сказал. Вопрос в способности сменить вектор внешней и внутренней политики. Стратегически надо задумываться о том, как изменить позиционирование России, потому что в современном мире «один в поле не воин».

— Кажется, соратников в данном поле у нас становится все меньше и меньше.

— Это и есть причина задуматься.

— Ваш совет обывателям на 2021 год, какую потребительскую стратегию выбрать: копить, тратить или инвестировать?

— Если есть, что копить, то инвестировать. Инвестировать в приобретение новых навыков и знаний, в бизнес, ну и, конечно, не забывать про финансовые инвестиции, к которым советую подходить консервативно. Мы надеемся на более удачный 2021-й и на 2022-й, на то, что будет постепенное восстановление после всех проблем пандемии, неровное, с какими-то, может, рывками, остановками. Под такое видение можно инвестировать.

— То есть вы имеете в виду и фондовые рынки, о чем мы уже говорили?

— О возможности вложить деньги в проекты, ценные бумаги, которые в будущем принесут доход. Конечно, инвестиции всегда сопряжены с риском. Когда открываешь депозит, надо только не ошибиться банком, а если сумма не более 1,4 миллиона рублей, то и этот риск закрыт государственной гарантией. А когда инвестируешь в ценные бумаги или бизнес, то это вопрос оценки риска эмитента, перспектив экономики компаний и страны в целом, состоятельность которых может оказаться под вопросом. Волатильность для ценных бумаг можно пережить, однако дефолт и гибель бизнеса в связи с непредвиденными обстоятельствами — нельзя. Кстати, наши граждане у нас охотно инвестируют в недвижимость, которая при плохой экономической конъюнктуре может обесцениваться, но какой-то рентный доход будет приносить.

— Считается же, что свой угол должен иметься.

— И угол, а также расчет на рентный доход, правда, он тоже подвержен волатильности. Если деньги становятся дешевыми, то и рентный доход падает. Но, в принципе, это тоже инвестирование.

Вьюгин Олег Вячеславович родился 29 июля 1952 года в Уфе. Выпускник механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Автор более 20 научных работ и публикаций по теории вероятности и макроэкономическому моделированию. Имеет почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

В настоящее время является председателем совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», председателем наблюдательного совета, независимым директором ПАО «Московская биржа», членом совета директоров, независимым директором ПАО «НК „Роснефть“», профессором НИУ ВШЭ.

Состоит в коллегиальных органах управления других юридических лиц: НАУФОР (председатель совета директоров), ПАО «Юнипро» (член совета директоров, независимый директор), фонд «Центр стратегических разработок» (член совета фонда), национальный совет по корпоративному управлению (член президиума).

В разные периоды деятельности занимал посты первого заместителя министра финансов Российской Федерации, первого заместителя председателя Центрального Банка Российской Федерации, руководителя федеральной службы по финансовым рынкам, являлся внештатным советником председателя правительства Российской Федерации, а также исполнительным вице-президентом ЗАО «Инвестиционная компания „Тройка-Диалог“», старшим советником по России и СНГ ООО «Морган Стэнли Банк», председателем совета директоров ПАО «МДМ Банк», членом совета директоров ПАО «Бинбанк».

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 54

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.