«Коммерческие компании часто собирают дорогие и красивые продукты, которые ничего общего с реальным ходом технологического противостояния не имеют. Подавить какой-нибудь коммерческий дрон они могут, но не военное устройство, спроектированное для атаки», — рассказывает сооснователь «Локтара». Волонтерское объединение тысячами производит уникальные комплексы на основе китайских смартфонов с отечественными платами, а разработка ПО ведется в Татарстане. О том, как стартапы побеждают военные концерны на поле разработок, можно ли было приземлить беспилотник, долетевший до «Алабуги», и влияют ли РЭБ на гражданские объекты, — в интервью «БИЗНЕС Online».

«С точки зрения радиоэлектронного противодействия есть две задачи. Первая — обнаружить, а вторая — подавить. Мы занимаемся обнаружением и сотрудничаем с теми, кто занимается РЭБ»

«С точки зрения радиоэлектронного противодействия есть две задачи. Первая — обнаружить, а вторая — подавить. Мы занимаемся обнаружением и сотрудничаем с теми, кто занимается РЭБ»

«У людей, для которых мы работаем, возможностей обучения мало, а уровень стресса — предельный»

— Иван (имя изменено по просьбе героя из соображений безопасности — прим. ред.), расскажите немного о вас: как создавался «Локтар», с чего все началось?

— С гуманитарной помощи. В середине 2022 года мы начали закупать друзьям и родственникам вещи, необходимые им на фронте. Собралась целая группа людей: сотрудники крупных компаний, департаментов цифровизации, разработчики стартапов и так далее. И мы увидели, что отдельных товаров, которые нужны на передовой, не хватает в нужных объемах и не все из существующих технологических решений могут оказаться достаточно эффективными в современных реалиях.

И, так как мы все так или иначе связаны с разработкой, могли оценить происходящее с точки зрения цифровой перспективы и задумались о том, может ли наша помощь быть более интеллектуальной. В итоге определили несколько направлений деятельности, в которых, как нам казалось, есть нерешенные задачи. Со временем их круг стал сужаться.

— И на каких задачах вы сконцентрировались?

— Мы понимаем, что количество ресурсов, энергии, мозгов, рук ограничено. Поэтому нужно их направлять туда, где потребность до сих пор не закрыта. Или туда, где, как мы думаем, будет еще энное количество витков технологического противоборства. Нужно понимать, что, как только ты начинаешь какой-то темой заниматься, даешь обещания, люди на фронте начинают от тебя ждать поставок. Для нас важно не наобещать того, за что не сможем взяться. Мы здесь стараемся быть крайне аккуратными.

Сфокусировались на сфере тактической осведомленности: связь, передача информации, детекция — акустическая, радиочастотная и так далее. Возможно, она не такая красивая, как сфера беспилотия. Связь — это более скучная инженерная задача. Однако по глубине сложности такие решения показались нам интересными. То есть, с одной стороны, есть амбиции сделать в данной области что-то достойное. С другой — понимание: эта сфера настолько часто требует доработок, что крупным игрокам, концернам, которые работают в сфере ВПК, очень тяжело быть в тренде. Они будут всегда догонять, потому что медленнее работают, а если работают быстро, то выходит дорого.

«Шорох» может переслать текстовые сообщения, координаты, даже голосовые сообщения в пределах досягаемости устройства. Это нужно, чтобы в режиме онлайн обмениваться информацией там, где нет никакой связи либо где она периодически глушится»

«Шорох» может переслать текстовые сообщения, координаты, даже голосовые сообщения в пределах досягаемости устройства. Это нужно, чтобы в режиме онлайн обмениваться информацией там, где нет никакой связи либо где она периодически глушится»

— Расскажите, пожалуйста, о своих разработках.

— Основных проектов сейчас два: «Грань» — новое портативное средство радиоэлектронной борьбы и «Шорох» — это смартфон-рация. Та же «Грань», только без функции радиочастотного обнаружения. Это одна из первых наших разработок, она позволяет обмениваться минимальной, но критически значимой информацией между устройствами в условиях, когда нет доступа в интернет.

«Шорох» может переслать текстовые сообщения, координаты, даже голосовые сообщения в пределах досягаемости устройства. Это нужно, чтобы в режиме онлайн обмениваться информацией там, где нет никакой связи либо где она периодически глушится. А также для того, чтобы четче координировать действия в условиях, когда неясно, где находится безопасная зона.

«Грань» же наблюдает за частотами и может передавать команду о потенциально опасном источнике. Именно поэтому она позволяет эффективно бороться с дронами.

— А физически что из себя представляют эти устройства?

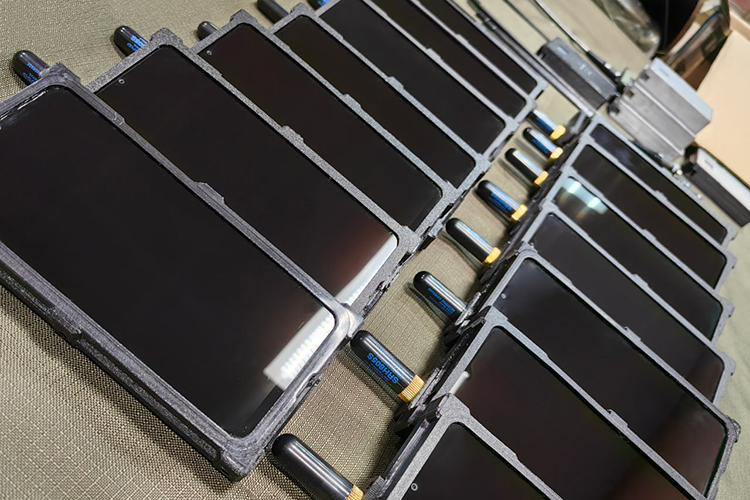

— Обычно мы берем китайский телефон, убираем из него те модули, которые могут снизить информационную безопасность и скомпрометировать данные. Дальше к этому смартфону добавляем определенную плату и, например, радиомодем. Выглядит все как обычный телефон, только чуть толще и с небольшой антенной. Все функции смартфона сохраняются, при желании можно подключиться к Wi-Fi, мессенджеры включить, в интернет выйти, но если вообще сети никакой нет, то он работает внутри нашего приложения.

— Какой уровень локализации у устройств?

— С точки зрения железа, 70 процентов российского, 30 — иностранного. Программно — все российское.

Смартфон импортный, но зарекомендовавший себя. Бо́льшая часть железа внутри — российского производства. То есть из явных китайских компонентов только телефон сейчас и остался.

Сами мы разбираемся с железом на достаточно низком уровне, чтобы можно было не просто получать и отправлять данные, а работать с низкоуровневыми протоколами. А дальше уже пишется программное обеспечение.

Сейчас мы поняли, как можно эффективно работать с внешними устройствами. И очевидно, что по такому же принципу можно взаимодействовать с другим оборудованием, например средствами РЭБ и иными комплексами. Грубо говоря, достаточно на огромную станцию радиоэлектронной борьбы добавить поворотную платформу и наш модуль связи — и теперь можно с «Грани», буквально со смартфона, всей этой системой управлять дистанционно. Как в умном доме — одну кнопку нажал, и лампочка загорелась.

«Грань» наблюдает за частотами и может передавать команду о потенциально опасном источнике. Именно поэтому она позволяет эффективно бороться с дронами»

«Грань» наблюдает за частотами и может передавать команду о потенциально опасном источнике. Именно поэтому она позволяет эффективно бороться с дронами»

— Вы заявили о выходе на серийное производство «Грани». Где производите и какие масштабы серии?

— В основном теперь развитие будет идти за счет программной части, аппаратная уже готова, ее не надо будет менять. Это основной признак серийности.

Два месяца назад мы приняли решение, что изделие может поставляться заметными объемами. Пока все поставки идут за счет средств волонтеров и спонсоров, системных контрактов у нас еще нет. Однако объем запросов дал нам уверенность, что нужно переходить к серийному выпуску. Просто для примера: изначальные корпуса печатались при помощи 3D-принтера, теперь основа — алюминий. Дальше он будет становиться только крепче.

Разработка ПО ведется в Татарстане. Инженерная команда находится в Ульяновске. В месяц можем производить несколько тысяч комплексов.

— Сборка ручная или уже полуавтоматическая?

— Полуавтомат. То есть производство корпусов полностью автоматизировано, а сборка пока выполняется вручную. Даже если объемы увеличатся в несколько раз, мы все равно оставим сборку ручной, потому что так проще наладить контроль качества и легче расширяться в текущих реалиях.

— Софт для подобных устройств — это самая сложная часть разработки? Что можете сказать по его отказоустойчивости?

— Отказоустойчивое устройство стоит бешеных денег. Практика показывает, что важнее делать оборудование защищенным от базовых факторов влияния. С точки зрения, как сейчас начинают говорить, экономики войны, вопрос строится вокруг экономической эффективности. Похоже, теперь это будет одним из ключевых показателей.

Поэтому важно, сколько изделие стоит, является ли оно ремонтопригодным, можно ли его в полевых условиях починить и так далее. И конечно, насколько быстро в ходе нового витка технологического противостояния можно сделать новую версию и довести ее до потребителя. Все это важнее для нас, чем отказоустойчивость. Поэтому примерно в такой идеологии мы продукты и развиваем.

На самом деле легко сделать сложный продукт с кучей функций. Однако создать простой и качественный продукт, чтобы он был интуитивно понятен, гораздо сложнее. У людей, для которых мы работаем, как вы понимаете, возможностей для обучения мало, а уровень стресса — предельный.

— А есть подобные устройства в России и за рубежом?

— Я думаю, что прямых аналогов даже за рубежом, скорее всего, нет. Мы опирались на элементы, которые видели в гражданских продуктах, и на опыт людей, участвующих в боевых действиях.

Через анализ зарубежных идей и подходов пришли к мысли, что важно делать открытые решения, которые могут стыковаться со сторонним ПО и железом по единым стандартам. Например, если кто-то захочет установить свое программное обеспечение на наш комплекс и использовать наш модуль связи — мы можем себе это позволить.

Именно так построены решения у НАТО и американцев. Они разрабатывают технологии, поддерживающие обмен данными в определенном стандарте, что позволяет их продуктам взаимодействовать со множеством других систем и программных комплексов. У России же такого подхода еще не было. Наши решения очень изолированные. По сути, мы подсмотрели у противника стандартизацию.

«Наша задача — развивать комплекс, который позволит быстрым, достаточно дешевым и эффективным способом найти различные источники излучения. Сейчас это устройства, излучающие радиосигнал, будь то дрон, средства связи и так далее»

«Наша задача — развивать комплекс, который позволит быстрым, достаточно дешевым и эффективным способом найти различные источники излучения. Сейчас это устройства, излучающие радиосигнал, будь то дрон, средства связи и так далее»

«Людям кажется, что РЭБ — это достаточно простой жанр»

— Не могу вас, как разработчиков средств защиты, не спросить: насколько велика роль дронов в современном противостоянии?

— Она заметна и точно будет увеличиваться. В первую очередь надо исходить из того, какую задачу выполняет дрон. Обычно у него две функции — быть глазами и, грубо говоря, боеприпасом. При этом очень высокоточным и дешевым.

Большое количество глаз в воздухе и другие способы ситуационной осведомленности нужны. Что касается боеприпасов, то мы от этого находимся несколько дальше. Тем не менее тоже очевидно, что объемы таких средств растут.

Мы видим три вероятные ниши развития беспилотия, все они ближе к комбинированному, воздушно-наземному типу. Это эвакуация, снабжение — подвоз еды, боекомплектов, а также все, что касается безопасности. Скорее всего, появятся какие-то разработки, связанные с разминированием.

Нам кажется, что в летающем беспилотии круг тех, кто что-то может сделать или уже сделал, ограничен. А вот наземное нам кажется более перспективной областью для тех, кто хочет собрать что-то с нуля. Там еще нет ничего масштабного.

— А как сейчас устроен рынок защиты, тех же РЭБ? Мы видим случаи, как, например, в «Алабуге». У обывателей всегда возникает вопрос: почему все-таки долетает, еще и на такое расстояние?

— С точки зрения радиоэлектронного противодействия есть также две задачи. Первая — обнаружить, а вторая — подавить. Мы занимаемся обнаружением и сотрудничаем с теми, кто занимается РЭБ.

Например, наша задача — развивать комплекс, который позволит быстрым, достаточно дешевым и эффективным способом найти различные источники излучения. Сейчас это устройства, излучающие радиосигнал, будь то дрон, средства связи и так далее. В дальнейшем мы также рассматриваем возможность акустической детекции, ведь дальнолетные средства, как известно, часто идут в режиме радиомолчания, поэтому их не всегда можно обнаружить без использования акустики.

Что касается радиоэлектронного подавления, существует множество разработок, которые делятся по уровню решаемых задач и площади покрытия. Чем больше площадь необходимо закрывать, тем дороже решение будет стоить. А кроме того, будет накрывать буквально все, да так, что в этой местности ничего полететь не сможет.

Сейчас растет потребность на всех уровнях РЭБ из-за необходимости защищать гражданские объекты. С одной стороны, на рынке как будто бы представлено много различных решений. С другой — коммерческие компании часто собирают дорогие и красивые продукты, которые ничего общего с реальным ходом технологического противостояния не имеют. Подавить какой-нибудь коммерческий дрон они могут, но не военное устройство, спроектированное сугубо для атаки.

Людям кажется, что РЭБ — это достаточно простой жанр. Знаете, как с дронами-камикадзе. Дельцы покупают компоненты на AliExpress — усилители, генераторы помех. Все это собирают, включают, направляют антенны куда-то, и вроде как что-то подавляется. Но это ошибочное мнение — далеко не все и не всегда.

Более того, такие решения не могут работать круглосуточно. Через несколько часов вся эта система может просто перегореть. А все потому, что каждый из ее элементов имеет короткий цикл использования под нагрузкой.

«В месяц можем производить несколько тысяч комплексов»

«В месяц можем производить несколько тысяч комплексов»

— Вы сказали, что сотрудничаете с производителями РЭБ. Как это взаимодействие решений выглядит на практике?

— Например, «Грань» находит потенциально опасный источник излучения, и либо в ручном режиме, либо автоматически на средство подавления приходит информация о том, где он находится, на какой частоте полос работает. Соответственно, в этом направлении включается помеха.

Это повышает ресурсы средств РЭБ и позволяет не маскировать свои позиции для противника. Потому что РЭБ, в отличие от «Грани», заметен, а она в пассивном режиме детекции «не звучит». И есть примеры, когда с помощью подобных решений в других регионах успешно подавлялись БПЛА, похожие на тот, что долетел до «Алабуги».

Мы активно движемся к тому, чтобы наши комплексы по мере увеличения их количества на гражданских объектах могли служить не только как система периметральной охраны, но и как система обнаружения ранних рубежей.

То есть, условно, если первая «Грань» что-то видит, объекты, которые находятся дальше, получат предупреждение. Так образуется не изолированный, а более распределенный контур.

— А бывают ошибки в обнаружении? Может та же «Грань» принять какой-то иной объект за вражеский и дать ложную наводку?

— В теории все возможно, особенно если объект будет мимикрировать под гражданский. Но такая ошибка возможна практически для любого одиночного способа детекции. Поэтому мы и рассматриваем использование не только радиочастотного обнаружения, но и акустического. В дальнейшем планируем интегрировать радиолокационные системы.

Понятно, что самый надежный способ обнаружения — оптический, когда видишь глазом или камерой. «Грань» не может быть единственным средством для ПВО. Но она вполне способна посылать сигнал для перехода к повышенной готовности средствам противовоздушной обороны, которые уже собственными инструментами смогут более точно идентифицировать объект и принять решение о его нейтрализации.

Если же мы говорим о РЭБ, то включение такой системы тоже может повлиять на гражданский объект. Однако риск минимален.

— Почему минимален?

— Потому что оборудование, используемое для РЭБ, устанавливается в пределах конкретного объекта. Более того, для объектов, которые мы уже начали оснащать «Гранью», предоставляем данные о любых излучающих средствах в местный радиочастотный центр. Мы заполняем подробные документы о средствах, их частотах, мощностях и других параметрах, чтобы либо нас скорректировали по условиям работы, либо радиочастотный центр, который регулирует эти процессы, имел полное понимание о конкретном оборудовании на объекте.

Мы понимаем, что в будущем это станет системным требованием для всего установленного оборудования. Поэтому лучше делать подобную работу заранее во избежание ошибок.

«Создать простой и качественный продукт, чтобы он был интуитивно понятен, гораздо сложнее. У людей, для которых мы работаем, как вы понимаете, возможностей для обучения мало, а уровень стресса — предельный»

«Создать простой и качественный продукт, чтобы он был интуитивно понятен, гораздо сложнее. У людей, для которых мы работаем, как вы понимаете, возможностей для обучения мало, а уровень стресса — предельный»

«Гражданские продукты можно отдать пользователям для обратной связи — у нас так не получится»

— На официальном сайте вы позиционируетесь как «независимая группа гражданских волонтеров». Не планируете создавать юрлицо?

— Изначально это действительно было больше волонтерское объединение. А сейчас есть юридическая структура, иначе с рядом контрагентов невозможно работать. Скорее всего, в итоге появится несколько компаний — под разные задачи.

Есть и еще одна причина, почему важна формализация. Нам необходимо расширяться и нанимать больше сотрудников. Если приглашать работников по сути в воентех, то правильнее будет иметь соответствующую структуру.

— Как ищете людей? По сарафанному радио?

— Структура сотрудничества сейчас гибридная. Людей, которые участвуют в развитии продуктов полноценно, стараемся трудоустроить. Понятно, что мы не можем соревноваться с рыночными компаниями, но здесь и другая мотивация. У людей есть желание себя реализовать в очень важных и востребованных вещах, они чувствуют, что могут быть полезны другим. Однако мы также понимаем, что человеку, который полностью хочет посвятить себя нашим задачам, нужно кормить семью.

При этом у нас довольно много людей, которые официально трудоустроены в других хороших компаниях, но они готовы помогать нам, и вот их помощь — больше волонтерская.

Что касается найма, то да, бо́льшая часть желающих приходят по сарафанному радио. Это либо какие-то знакомые, которые знают, чем мы занимаемся, либо прочитали где-нибудь в «Телеграме», например. Вакансий на официальных ресурсах по подбору у «Локтара» нет, хватает инициативных ребят, которые приходят самостоятельно. И, кстати, интересный факт о гендерном составе: где-то порядка 25 процентов команды — девушки.

— Сколько сейчас в вашей команде человек?

— Если считать тех, кто участвует гибридно, то около 40. Важно, что они занимаются не только разработкой продукции или управлением разработкой, но и множеством инженерных задач, а также созданием контента и обучением пользователей. Нам необходимы различные доходчивые материалы, инструкции и так далее. В данной сфере это критически важно, в отличие от гражданских продуктов.

Гражданские продукты можно разработать, отдать пользователю, а они тебе потом критикуют, обратную связь дают. У нас так не получится — продукт необходимо тестировать в реальных условиях перед выпуском.

«Полигоны нужны скорее тогда, когда появляется кардинально новый функционал и те же ведомства хотят понять, как это работает на практике и соответствует ли заявленным характеристикам»

«Полигоны нужны скорее тогда, когда появляется кардинально новый функционал и те же ведомства хотят понять, как это работает на практике и соответствует ли заявленным характеристикам»

«Нам предлагали суммы, как на американском рынке стартапов. Но мы отказывались»

— Изначально, как я понимаю, военные сами на вас выходили и поставки были более точечные. Как происходит взаимодействие сейчас?

— Раньше это была инициатива «снизу вверх». Заинтересованный военнослужащий искал спонсора, который финансировал закупку. Сейчас все приобрело более системный вид: теперь методы закупки разрабатывает командование части. Не буду раскрывать все механизмы, но скажу, что произошел переход к более прямым закупкам с меньшим использованием спонсорских средств.

— Официальные ведомства о вас знают?

— Да. Более того, мы проходили ряд успешных апробаций — нас вызывали на полигон, давали программу испытаний.

— А войсковые испытания?

— И полигонные, и войсковые. Войсковые мы регулярно проходим, потому что наши продукты, как мы говорим, уже «воюют». Обратную связь получаем регулярно.

Полигоны нужны скорее тогда, когда появляется кардинально новый функционал и те же ведомства хотят понять, как это работает на практике и соответствует ли заявленным характеристикам.

— Если у вас еще нет больших системных заказов, как складывается финансирование? В прошлом году в статусе народного проекта вы объявляли открытый сбор средств — он сработал?

— Скажем так, не особо успешно. Людям понятнее гуманитарка и благотворительность, целевые сборы. Когда ты говоришь, что тебе нужно собрать определенную сумму денег на конкретную задачу или для конкретного подразделения, средства собираются намного быстрее. У нас же история была более абстрактная.

В целом финансирование происходит за счет собственных средств, а также небольшого объема денег от продажи устройств. Однако маржа совсем небольшая.

— Получается, что те, кто основал проект, его сами и поддерживают?

— Да, сейчас так.

— А дальше?

— К нам периодически приходят с инвестиционными предложениями. Но здесь очень важна схожесть системы ценностей — у нас и тех людей, с кем мы можем начать сотрудничество. Пока чаще всего предложения звучат из серии: «Мы дадим денег и хотим на этом заработать». В таких случаях мы просто идем дальше, нам это точно неинтересно.

В этом смысле нам даже неважен объем средств. Нам предлагали суммы, которые по размеру ближе к какому-нибудь американскому рынку стартапов, нежели российскому. Но мы отказывались.

— А разве стартапам реально выжить без вливаний крупных инвесторов, которые заинтересованы в коммерциализации? Не опасаетесь, что без подобных средств вы в какой-то момент не сможете выпускать в больших масштабах ваши разработки?

— Такой риск всегда есть. Более того, когда есть деньги, инвестиции, заемные средства, мы видим, что результаты растут и каждый месяц мы начинаем производить и отправлять все больше и больше устройств. Но мы также осознаем, что наш продукт конкурентоспособен. За собственные средства и за такой небольшой срок мы создали то, что крупные предприятия вряд ли бы реализовали в принципе. А если реализовали бы, то их решение было бы в десятки раз дороже для конечного потребителя.

Кроме того, судя по текущей динамике, мы идем к ситуации, когда вообще не будем нуждаться ни в каких дополнительных деньгах. Да и в целом решение о том, брать деньги или нет, у нас вызвано сугубо желанием ускорить развитие, а не тем, чтобы выжить.

— Какие сейчас главные цели стоят перед вами?

— Цель — на каждую вложенную единицу ресурсов получить максимальный возврат в виде реальной помощи людям. Также рассматриваем возможность активного применения наших решений в гражданской среде. Там есть много интересных сценариев, например помощь в устранении последствий ЧС, поиск пропавших людей, работа там, где нет связи. Но пока мы туда не движемся, в приоритете сейчас наши военные.

Вступай в Армию Победы!

Научим, поможем, поддержим!

До 2 000 000 рублей единовременно при заключении контракта в Татарстане. Звоните и

записывайтесь

8 (800) 222-59-00

Реклама. РОГО ДОСААФ РТ. 18+

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 8

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.