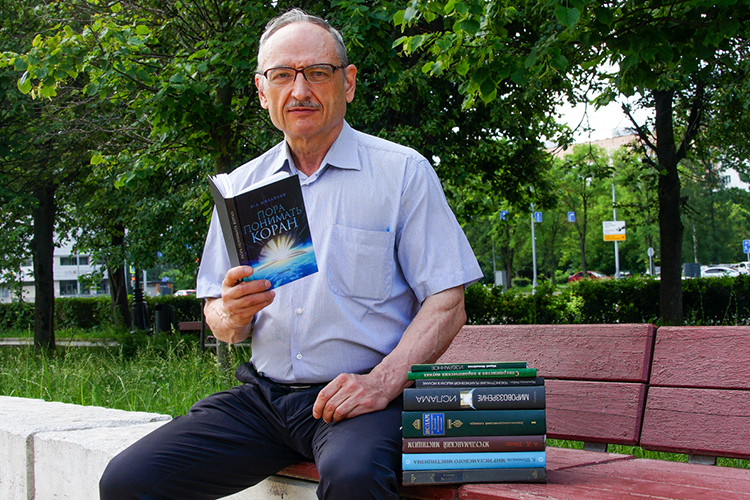

«Мысли о Коране, над тем, что говорится в нем, не покидали меня. Я уже многое уяснил, но не хватало системности, единого взгляда», — вспоминает создатель известного научно-издательского центра «Ладомир» Юрий Михайлов о своем первом интересе к главной книге ислама, который в итоге вылился в собственную авторскую работу «Пора понимать Коран», выдержавшую четыре издания, а недавно увидевшую свет на арабском языке. В интервью «БИЗНЕС Online» Михайлов рассказал, почему, если следовать Корану, наш мир будут населять сплошь Маски и Джобсы, кто закрывает окно иджтихада и для чего в Москве нужно создать большой музей ислама.

Юрий Михайлов: «Обратите внимание, что я употребляю слово «понимать», а не «понять», то есть говорю о процессе, возможно, бесконечном»

Юрий Михайлов: «Обратите внимание, что я употребляю слово «понимать», а не «понять», то есть говорю о процессе, возможно, бесконечном»

Автор «важной, уникальной, неоднозначной, блистательной» книги

«Важная, уникальная, неоднозначная, блистательная», — так журналист и специалист по Ближнему Востоку Максим Шевченко охарактеризовал книгу «Пора понимать Коран» в ее предисловии. Эта работа действительно очень привлекательна и в то же время необычна. Начиная с того, что написал ее не мусульманин и даже не исламовед, а издатель Юрий Михайлов, главный редактор научно-издательского центра «Ладомир». Еще при создании своего центра в 1990 году Михайлов решил, что будет издавать главные книги мировых религий. И первым делом взялся за Коран.

Так сложилась, что именно Михайлов отдал в начале 90-х прошлого века в печать первое издание Корана в переводе советского и российского исламоведа Магомед-Нури Османова, которое буквально разлетелось всюду. Во время работы над вторым изданием, растянувшейся на годы из-за внесения множества правок, Михайлов начал внимательно читать Коран, стараясь понять его смысл. В итоге он настолько глубоко погрузился в познание учения пророка Мухаммада, что со временем, по сути, сам стал специалистом по Корану.

Правда, Юрий Анатольевич, будучи довольно скромным человеком, на такое звание не претендует и называет себя скорее удачливым популяризатором Корана и добавляет, что сам удивляется, как это произошло, возможно, именно потому, что он нашел в главной книге ислама для себя много интересных открытий, созвучных его душе. «Главным адресатом моих „открытий“ были политики, в абсолютном большинстве своем крайне плохо или вообще не знающие ислам», — вспоминает Михайлов о периоде войн в Чечне и на Ближнем Востоке, когда он много выступал с лекциями и статьями об ислама и рассказывал о том, что лишь догматическое, бездумное восприятие Корана и сунны Пророка приводит к радикализации и ее крайней форме — терроризму. Издатель с сожалением отмечает и то, что далеко не все мусульмане следуют четко выраженному в Коране призыву Всевышнего задуматься, вглядеться в окружающий мир, попытаться узреть в нем единый замысел Творца.

При этом он отмечает, что американцы прямо признавали, что если они хотя бы на 10 лет оставили в покое исламский мир, то он получил бы такой импульс к развитию, что США основательно подвинулись бы к задворкам цивилизации. То есть именно потому, что у мусульман настолько мощный потенциал, «Западу их надо постоянно сталкивать лбами».

Отдельной похвалы достойно и большое детище Михайлова — его научно-издательский центр «Ладомир», который базируется в подмосковном Зеленограде. Издательство еще в 1992 году получило от руководства Российской академии наук право вести научную разработку и публиковать тома серии «Литературные памятники», которая была основана в 1948 году прежним президентом АН СССР Сергеем Вавиловым. Издательство Михайлова занимается гуманитарной частью этой книжной серии. «„Литературные памятники“ — такое же общенациональное достояние, как Большой театр, Третьяковская галерея, Московский кремль, Эрмитаж», — подчеркивает Михайлов. Неслучайно «Ладомир» и сегодня является одним из ведущих научных издательств России, выпускающим лучшие образцы мировой литературы. За 30 лет работы «Ладомир» выпустил в свет сотни томов мировой и российской классики, мемуаров и т. д

«Народ качнулся от воинственного атеизма в сторону ультрарелигиозности»

— Юрий Анатольевич, недавно вышло уже четвертое издание вашей книги »Пора понимать Коран». Очень неожиданная работа в русскоязычном сегменте литературы. Как вы пришли к такой книге для России?

— Меня самого не покидает постоянное удивление. Родился я в Запорожье. Через пару лет мы, я и мои родители, переехали в Нальчик, где отец стал главным инженером завода полупроводниковых приборов. Фактически запускал его в работу. Все мое детство прошло среди мусульман — в основном балкарцев: мои родители крепко дружили с родителями моих друзей. Вместе проводили очень много времени. Те годы — одни из самых теплых воспоминаний моей жизни. Дружбу мы пронесли сквозь десятилетия. Из Нальчика я с родителями переехал в Зеленоград, один из районов Москвы. Как и большинство детей тогда, летом я отправлялся в пионерские лагеря, и в одну из смен ни с того ни с сего заявил сверстникам, что буду хорошо разбираться в исламе. Мне тогда было лет 10. Даже не помню, почему я это сказал. Ради хвастовства, наверное. Но в памяти то событие закрепилось крепко-накрепко. Многое забылось, а тот момент я очень хорошо помню.

Михайлов Юрий Анатольевич — ученый, издатель. Родился в 1961 году в Запорожье. В 1984-м окончил с отличием Московский институт электронной техники (МИЭТ)

1984–1990 — работа на одной их кафедр МИЭТ, занимался разработкой бортовой электроники для танка Т-90

В 1990 году создал научно-издательский центр «Ладомир», в котором работает по настоящее время в должности главного редактора (ladomirbook.ru).

В 2007 году опубликовал книгу «Пора понимать Коран», которая выдержала четыре издания (последнее — в 2023 году); презентация первого издания была проведена в центре международной торговли (Москва) по распоряжению академика Евгения Примакова, в то время председателя Торгово-промышленной палаты; в 2023 году опубликована в Катаре в переводе на арабский язык.

В 2024 году опубликовал сборник своих статей «Избранное», посвященных, в частности, вопросам социализации российского ислама.

Научно-издательский центр «Ладомир» — одно из ведущих научных издательств России, получившее в 1992 году от руководства Российской академии наук право вести научную разработку и публиковать тома серии «Литературные памятники» (основана в 1948 году С.И. Вавиловым) — главной книжной серии гуманитарной части РАН.

Когда в 1990 году я создал научно-издательский центр «Ладомир», приоритетным для меня с самого начала стало издание главных книг мировых религий. Помимо острой нехватки книг в целом, сформировавшейся еще в советские годы, острый интерес возник к духовной литературе. Народ качнулся от воинственного атеизма в сторону ультрарелигиозности.

— Пик интереса к книгам в России.

— Да. Тиражи разлетались буквально «с колес». Большинство из тех, кто ринулся тогда в книгоиздание, думали только об одном — легком заработке на «книжном голоде». Прилавки запрудили похождения «космических проституток», всевозможные приключения, юмор, как правило, ниже пояса, детективы Агаты Кристи и Жоржа Сименона. Бурный и довольно мутный поток.

Начал я с налаживания отношений с крупными учеными, имена которых были на слуху. И первым же возник вопрос по Корану. Все знали о переводе Крачковского. Приобрести его было невозможно. Вскоре ушлые издатели завалили этим переводом все магазины. И вдруг я узнаю, что в главной редакции восточной литературы издательства «Наука» лежит без движения готовый для передачи в типографию, уже в полиграфических пленках, новый перевод Корана, выполненный Магомед-Нури Османовым. Я поспешил в редакцию. Заведовал ею тогда Сергей Сергеевич Цельникер. На предложение продать мне эти пленки он с радостью согласился.

Оставалось оформить отношения с переводчиком. Впечатление он произвел на меня очень хорошее. Настоящий дагестанец. Когда я уже собрался было отправить пленки в типографию, Нури Османович вдруг говорит мне, что в переводе надо кое-что поправить. Это «кое-что» оказалось длиннющим, на много страниц, списком исправлений. Изменить текст в пленках никто, естественно, не мог. Пришлось снабдить книгу своего рода пухлым вкладышем, чуть ли не брошюрой, с перечнем исправлений.

К моменту, когда из типографии вышел тираж, как я уже говорил, книжные магазины были переполнены изданиями перевода Крачковского, причем по бросовым ценам — по рублю. Складывалось впечатление, что спрос удовлетворен под завязку. Товароведы, которым я предлагал новинку ценой 30 рублей, смотрели на меня как на идиота, который ничего не понимает в рынке. Каково же было их удивление, когда издание расхватали словно горячие пирожки.

— Это в каком году?

— По-моему, в 1992-м.

— Потому что впервые за много лет вышел перевод Корана на русский язык не Крачковского, правильно?

— Да-да.

— Тем более что у Крачковского, честно говоря, был подстрочный перевод, его рабочие записи.

— Да. И его еще подработал Петр Грязневич, знаменитый отечественный востоковед. В частности, он кое-что в переводе унифицировал. В издательской практике обычно используют слово «причесал». Так, к примеру, слово «Бог», не раз встречавшееся в рукописи Крачковского, наряду со словом «Аллах», было систематически заменено на «Аллах». Выходило, что Иисус верил в Аллаха. Я бы такую правку не одобрил.

Так вот, когда вышел Коран в переводе Османова, всем стало ясно, что спрос на него колоссальный. Я предложил Нури Османовичу заняться подготовкой нового издания, в котором будут учтены все исправления. Для себя же решил, что и выглядеть оно должно достойно — быть таким, каким Коран принято издавать на Востоке. Получив рукопись и не ожидая никаких «сюрпризов», я решил, что смогу быстро ее прочитать и отдать на корректуру, чтобы потом осуществить верстку и сдать книгу в типографию. Это был мой первый шаг к Корану. До этого я не прочитал из него ни одной строчки.

Сложно передать охватившие меня чувства от чтения перевода и комментариев к нему: я словно бы вяз в словах, с трудом продираясь от предложения к предложению, не получая ясного нарратива и сознавая, что в конечном счете ничегошеньки не понимаю. Пришлось перейти в режим бесконечного задавания вопросов Нури Османовичу. Ответы, прямо скажем, устраивали меня далеко не всегда. Доходило до того, что на вопрос, как понять ту или иную фразу, я получал в разное время ответы, которые прямо противоречили друг другу. Пришлось перезнакомиться со многими крупными арабистами, точнее, с теми, кто разбирался в Коране.

— Это с кем?

— Виктором Ушаковым, который защитил докторскую диссертацию по фразеологии Корана, с Виталием Наумкиным, Максимом Киктевым, Дмитрием Микульским, Владимиром Вячеславовичем Полосиным, Саидом Кямилевым и другими.

Не раз бывал в питерском отделении Института востоковедения. Сильное впечатление произвел на меня Анас Бакиевич Халидов. Он поделился со мной воспоминаниями, как дедушка обучал его Корану и арабскому языку.

— Это выдающийся советский и российский востоковед, татарин по национальности, его хорошо знали и почитали в Казани.

— Чем больше я погружался в проблематику, связанную с переводом Корана, тем более сложной представала тогда ситуация. Хотя я и не владею арабским языком, мне было очевидно, что даже самые крупные авторитеты имели свои, порой сильно разнящиеся, взгляды на то, каким должен быть перевод Священного Писания мусульман и какая предварительная работа на этом пути должна быть проделана.

Перевод Крачковского, который считается научным и близким к оригиналу, породил, на мой взгляд, целый ряд проблем. В частности, благодаря этому переводу закрепилось и стало общеупотребимым какое-то странное косноязычие. Почти наверняка все слышали якобы коранический императив: «Не придавайте Богу сотоварищей». Но можно ли вообще говорить хоть о каком-то товариществе Бога с кем-либо? Даже у мекканских язычников, поклонявшихся целому пантеону богов, не было подобного понимания отношений этих существ друг к другу. Поскольку Коран отрицает соучастие кого-либо в созидании Богом этого мира, то речь должна вестись о соработничестве. Хотя это слово звучит непривычно, более подходящего я не знаю.

Подготовка второго издания перевода Османова растянулась на несколько лет. Я потерял счет тому, сколько раз перечитывал текст. Постоянно задавал вопросы Виктору Ушакову, являвшемуся научным редактором издания. Полученные ответы выливались в правку, которую я согласовывал с Османовым. Как правило, он одобрял ее, а если возражал, предлагал свои варианты. Порой и их приходилось мучительно редактировать. Параллельно я занимался расширением комментария, внося в него пояснения, которые получал от арабистов. Неоценимую помощь мне оказал энциклопедический словарь «Ислам», из которого с согласия авторов статей я много чего позаимствовал.

Второе издание перевода Корана, осуществленного Османовым, получило самую высокую награду — Государственную премию в области науки. Насколько я знаю, свою роль сыграл в этом деле Евгений Максимович Примаков. Но самое интересное, что премию в области науки получила фактически религиозная книга. Это вообще нечто немыслимое.

— Это было второе издание?

— Да, именно второе.

— В каком году оно вышло?

— Может быть, лет пять прошло после первого издания.

Мысли о Коране, над тем, что говорится в нем, не покидали меня. Я уже многое уяснил, но не хватало системности, единого взгляда. Словно игра в пазлы: вы уже собрали фрагменты большой картины, а целое пока не складывается, и это не дает вам покоя, поскольку вы чувствуете, что оно есть.

Кстати, прежде чем общаться с исламоведами, я отправился в Ленинку (ныне Российская государственная библиотека), заказал всю литературу, которая на тот момент имелась по Корану. Ее тогда довольно мало было. Узнал не так много, как хотелось бы. Но уяснил сам характер академического писания по исламской проблематике.

«В Коране заложена полифония смыслов, разумеется, в рамках единобожия»

«В Коране заложена полифония смыслов, разумеется, в рамках единобожия»

«Коран проливает свет на новые, ранее затененные, грани всем известных событий»

— То есть за эти годы вы сами стали специалистом по Корану по большому счету?

— Наверное, хотя сомневаюсь. Вряд ли так можно говорить обо мне. Скорее я стал удачливым популяризатором Корана среди любопытствующих немусульман. Главным адресатом моих «открытий» были политики, в абсолютном большинстве своем крайне плохо или вообще не знающие ислам. Вы же помните, в то время войны шли.

— Чечня.

— Не было подлинного понимания сути происходящего.

Догматическое, бездумное восприятие Корана и сунны Пророка неизбежно приводит к радикализации и к ее крайней форме — терроризму. В Коране рефреном звучит призыв задуматься, вглядеться в окружающий мир, попытаться узреть в нем единый замысел, а в конечном счете — Лик Творца, Промыслителя мироздания. К сожалению, скажу дипломатично, далеко не все верующие внимают четко выраженному призыву Всевышнего задуматься.

— Думают, что это фигура речи?

— Да, красивая фраза, которую осталось только выучить. Если надо, могут без запинки процитировать на память большие пассажи из Корана. А вот руководствоваться ими как инструментом мировосприятия, путеводителем по жизни, стараются далеко не все.

— Коран каждый раз говорит: «Включи голову».

— Сторонники догматизма, охранители, не привыкшие напрягать мозги, страшатся любого проявления здравомыслия, прикрывая свою интеллектуальную беспомощность заботой о том, чтобы «умничающий» не впал в ересь. А потому с малолетства внушают, что понять Коран дано единицам. Я сам не раз слышал такого рода суждения, особенно после выхода моей книжки «Пора понимать Коран». Обратите внимание, что я употребляю слово «понимать», а не «понять», то есть говорю о процессе, возможно, бесконечном. Но по меньшей мере захир, явленное знание, мы в состоянии усвоить. Да и батин, сокрытое знание, пусть даже его малую часть, надо хотя бы стараться уразуметь.

Вместо Корана «доброхоты» предлагают ограничиться чтением тафсиров, желательно как можно более древних, а еще лучше — беседами с улемами, выучивая, с их слов, правильные ответы на жизненно важные вопросы, исключив даже попытки критического осмысления слов наставника.

— Это классика, потому что окно иджтихада закрыто, так сказать, интерпретации не позволены, они остались в Средневековье. И не пытайтесь. Это базовое понимание во многих школах традиционных, между прочим, до сих пор существует.

— Недавно моя книжка увидела свет в переводе на арабский. Выпустило ее одно из ведущих катарских издательств. Согласитесь, выглядит странно и даже немного смешно: я, человек не знающий арабского и не претендующий на какое-то особое знание Корана, обращаюсь к арабоязычной аудитории с приглашением начать понимать главную книгу мусульман, которая есть в каждой исламской семье. Все-таки мой основной адресат — российские политики. Без сомнения, для меня огромная честь ощущать доброжелательный интерес к моей работе со стороны отечественных мусульман.

— То есть это книга для элиты в первую очередь, для людей, принимающих решения?

— Да, для нашей так называемой элиты, порой не блещущей особым интеллектом и в лице ее отдельных уполномоченных представителей, воспринимающей ислам не иначе, как угрозу для страны. Поскольку от решений этих чиновников зависят судьбы миллионов моих соотечественников, я считал своим гражданским долгом в меру сил говорить об исламе самым простым языком, без нарочитой арабизации и, в частности, так, чтобы стала понятна внутренняя мотивация так называемых исламских радикалов, воспринимающих вероучение пророка Мухаммада словно бы сквозь кривое зеркало.

— А какие для вас были главные откровения в Коране, что в нем поразило? Вы же ему столько лет посвятили. Согласитесь, что эта книга не линейная, не хронологическая. Ее читать, как рассказ или роман, сюжетно невозможно, она устроена очень необычно.

— Это даже не самое главное, что я бы выделил. Как известно, слушателями самых первых аятов были совсем не мусульмане, а язычники, христиане и иудеи. Преданием не зафиксировано ни одного случая, чтобы они не поняли какого-либо коранического пассажа. В устной речи немаловажна интонация, с какой эта речь произносится. А ведь Коран изначально низводился людям именно в виде устного откровения, а лишь потом был зафиксирован письменно.

Если я произнес какую-то фразу устно и вы записали ее слово за слово, а потом дали прочитать случайному человеку, он, не слышавший меня, может привнести в нее такие оттенки, которые внесут в нее несколько иное в сравнении со сказанным мною. Аналогично со знаками препинания: популярен пример с запятой во фразе: «Казнить нельзя помиловать». Где поставить в ней знак препинания? Как известно, во времена Пророка письменный арабский еще не был развит. Коран приобрел сегодняшний вид много позже времени его ниспослания. Неслучайно признаны 7 видов чтения Корана. Да и уровней его понимания далеко не один. В Коране заложена полифония смыслов, разумеется, в рамках единобожия.

— Есть виды чтения. А есть уровни понимания, о которых Джалаладдин Руми говорил. Как минимум о четырех он писал.

— Коран изначально адресован аудитории, наделенной определенным знанием священной истории. Таковая имеется и у иудеев, и у христиан. Обращаясь к эпизодам этой истории, Коран проливает свет на новые, ранее затененные, грани всем известных событий, обнажает такие их оттенки, которые порой в корне меняют восприятие давних событий. Руми говорил о поэтапном «снятии завес». Так вот, и с событий священной истории «завесы» могут сниматься, обнажая суть вещей, божественный Промысл.

— Та же история Иисуса Христа, истории с Моисеем, фараоном и так далее.

— Да. Коран как бы говорит: «Помните такую-то историю? Конечно, помните, а потому пересказывать ее резона нет. Но я привлеку ваше внимание к такому ее нюансу, какой совершенно перевернет в ваших глазах понимание тогдашнего хода событий и заставит задуматься над тем, что, как вам казалось, вы и так прекрасно знали».

Если же говорить о том, что мне представляется самым главным в Коране и что, признаться, я далеко не сразу уразумел, — это его созидательная функция. Коран призван оказывать формирующее воздействие на каждого, кто берется его вдумчиво читать, вести с ним диалог. Диалог на протяжении всей жизни.

Коран назидает, что у каждого человека есть в жизни определенная миссия, заданная Богом с момента появления дитяти на свет, и лишь на пути ее реализации человек превращается из человекоподобного существа в Человека с большой буквы. Понятно, что ни о каком меркантилизме, ни о какой цели набивать себе карман, стремиться любой ценой во власть, обирать ближнего кораническая стратегия предусматривать не может.

— Из животного перейти в человека.

— Вот это главное, чего я не встречал в книгах, разъясняющих основы исламского вероучения. Я далеко не в восторге от того, что предлагается современному читателю, проявляющему интерес к исламу. В христианстве такой метод изложения вероучения называется «догматическим богословием», когда вам предлагается для вызубривания система догм. Ислам как вероучительная система очень хорошо представлен в книге Мураты и Читтика «Мировоззрение ислама». Настоятельно рекомендую ее к прочтению.

«Со второй половины XX века, когда маргинальные идеи, еще недавно пестуемые одиночками, были вброшены в головы миллионов, фанатики-одиночки, зараженные этими идеями, вдруг почувствовали себя несокрушимой силой, уполномоченной Богом навести на земле порядок»

«Со второй половины XX века, когда маргинальные идеи, еще недавно пестуемые одиночками, были вброшены в головы миллионов, фанатики-одиночки, зараженные этими идеями, вдруг почувствовали себя несокрушимой силой, уполномоченной Богом навести на земле порядок»

«Вместо раскрытия талантов приоритет отдается воспитанию верноподданнической серости»

— Ислам как религия (речь не про живой ислам, коранический — он так всегда актуален), скажем так, зашел в некий богословский тупик, даже не в этом столетии. Как и остальные религии. По большому счету, они «обветшали», наверное, еще в позднем Средневековье, и уже в новое время не смогли дать ответы на новые вызовы, будучи в догматических ловушках, кем-то раз и навсегда зафиксированных.

— Феномен нынешней ситуации вокруг ислама связан с информационным обществом. Со времен, когда хариджиты канули в лету, радикальные идеи веками отторгались самой уммой. Со второй половины XX века, когда маргинальные идеи, еще недавно пестуемые одиночками, были вброшены в головы миллионов, фанатики-одиночки, зараженные этими идеями, вдруг почувствовали себя несокрушимой силой, уполномоченной Богом навести на земле порядок. Наиболее ярким воплощением этого процесса стала ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ» — прим. ред.).

— Или появились определенные глобальные силы, которые стали использовать этот инструмент для борьбы с разными странами, их расчленения. Это же не секрет, что ЦРУ, MI6 опекали ваххабитские структуры и прочее.

— Согласен. В своей книжке я привожу данные из американских источников. В частности, США прямо признавали: если они хотя бы на 10 лет оставят в покое исламский мир, то он получит такой импульс к развитию, что американцы будут основательно подвинуты к задворкам цивилизации. У мусульман потенциал настолько мощный, что Западу их надо постоянно сталкивать лбами.

— Но этот потенциал не был почему-то реализован в последние столетия. Последний взлет — это еще Османская империя.

— С моим объяснением, может быть, многие не согласятся, но я считаю, что это борьба за власть. Она всегда оказывала негативное влияние на развитие исламской мысли и общества. С точки зрения Корана, сама идея наследственности во власти порочна. Когда появились халифы, решившие передавать своим детям трон, — это уже противоречило исламу. Что в такого рода случаях должны были бы делать исламские лидеры, помнящие хадис, что мусульманин не должен бояться сказать слово правды в глаза тирану? Они должны были сказать: сколько бы ты ни клялся в преданности исламу, поступаешь ты вопреки ему.

— Власть по наследству — нелегитимная власть по Корану, это очевидно.

— Конечно. Как только появляется такого рода критика, первое, что делает данная власть, — пытается заткнуть род «критиканам» от религии. Отсюда — закрытие врат иджтихада. Цель — прекратить любое вольнодумство, угрожающее благополучию власть предержащих.

— И будет, как говорится, кому интерпретировать без вас, есть же муфтии, богословы, улемы.

— Да, прирученные к трону. Отсюда объяснение популярности у властей мистицизма, то есть той системы взглядов, которая не затрагивает болячек этого мира. Прикормленные властью поводыри манипулируют оглупленной паствой, всячески отвлекая ее от насущных проблем и погружая в иллюзию пребывания в занебесных высях.

Власти нужны люди, у которых атрофировалась способность критически воспринимать действительность. Как известно, основой марксизма-ленинизма, еще недавно нашей идеологии, являются три закона диалектики, один из которых утверждает, что источником любого развития является противоречие. Чтобы что-то развивать, мы должны видеть в нем недостатки. Без осмысления чего-либо как несовершенного невозможно сделать шаг вперед. В политике этим целям служит оппозиция. Те страны, в которых оппозиционная деятельность расценивается как вражеская, обречены на застой. В исламском мире оппозиция всегда религиозно мотивирована.

— В христианском мире ситуация зеркальна, наверное?

— Да, в каком-то смысле. Дело в том, если мы говорим о православии, то это вероисповедание отличает принципиальный мистицизм. Как известно, кесарю — кесарево, а Богу — Богово.

«Человек — это своего рода оболочка, в которой заключено Божье «вдохновение». Этот бесценный и уникальный дар (можно говорить о таланте, одаренности, гениальности и прочем в какой-либо сфере) от Бога подразумевает ответственное распоряжение им»

«Человек — это своего рода оболочка, в которой заключено Божье «вдохновение». Этот бесценный и уникальный дар (можно говорить о таланте, одаренности, гениальности и прочем в какой-либо сфере) от Бога подразумевает ответственное распоряжение им»

— Эту мысль развивал и внедрял почему-то апостол Павел…

— Лев Толстой считал, что он извратил христианство.

— Если прислушиваться к Толстому, то есть версия, что искажение посланий Иисуса Христа шло именно через гонителя первых христиан Савла, ставшего Павлом… Это же зеркальные события: везде власть имущие, везде одно и то же. Везде одинаковое давление на веру, первоосновы, что приводило все религии к определенным искажениям от первоначальных посланий, пророческих импульсов… Но в исламе, как известно, есть первоисточник — Коран, которым, как с камертоном, всегда можно соотнести жизненную практику.

— В том-то и дело, что Коран каким был, таким и остался, а исламская цивилизация, пройдя длительный период расцвета, уже многие сотни лет находится в застойном положении. Проблема, разумеется, в людях, в тех, кто полагает, что лишь они вправе разъяснять, что именно написано в Коране. Вообще-то исламским не может считаться государство, если оно отсталое. В таком государстве совершенно точно есть сложности с пониманием Корана.

— Но в исламе есть первоисточник, к которому всегда можно обратиться, разве не так?

— Так и есть. Но я вам больше скажу. В Коране прописано постиндустриальное общество. Запад утверждает, что именно такое общество — отдаленная перспектива для всего человечества, и движение к нему еще только начинается. Социологи ломают голову, пытаясь построить модель такого общества. А в Коране главное уже давным-давно предсказано. К сожалению, для многих мусульман социальная архаика важнее актуальной современности.

— Как вы это увидели через Коран?

— В Коране описан процесс рождения человека для этого мира. (Потом человек родится еще раз — через смерть, но уже для будущего мира.) В отличие от всех тварей, Бог творит человека «двумя руками», «вдыхая в него от Своего Духа». Выходит, что внешне дети могут быть похожи на своих родителей, но индивидуальность им придает именно Всевышний. Человек — это своего рода оболочка, в которой заключено Божье «вдохновение». Этот бесценный и уникальный дар (можно говорить о таланте, одаренности, гениальности и прочем в какой-либо сфере) от Бога подразумевает ответственное распоряжение им. Он (дар) — достояние не только того, кому Всевышний доверил его, не только родителей ребенка, но и общества в целом, и даже шире — всего человечества.

Грамотно распорядиться этим даром означает решить две задачи: выявить его и дать ему развиться. Возлагать эту ответственность только на родителей, как это происходит повсеместно сейчас, — значит, почти наверняка погубить его, как говорят, «зарыть в землю». Раскрытие в детях заложенных в них талантов требует немалых средств, и справиться с этим способно лишь государство, ощущающее свою ответственность за будущее страны. Чем больше талантов будет открыто и развито, для чем большего их числа будут созданы комфортные условия для раскрытия, тем богаче будет государство и тем меньшей окажется его зависимость от земного — добычи полезных ископаемых. Такую позицию диктует нам Коран, и она всецело отвечает нуждам как верующих, так и неверующих. Расходы на детей должны стать главной статьей государственного бюджета. Думаю, не стоит в этой связи объяснять, почему любая форма коммерциализации образования противоречит Корану, а уж ЕГЭ, превращающий человека в робота, напичканного заведомо сформулированными правильными ответами на придуманные кем-то вопросы, не может восприниматься иначе, как вредоносная процедура.

Социологи утверждают, что в зависимости от конкретной страны лишь от 3 до 7 процентов людей удается раскрывать свои дарования. Отсюда, кстати, объяснение пресловутого кризиса среднего возраста, когда человек не понимает, на что ушла первая половина его жизни. В свете сказанного не вызывает удивления, почему в нашей стране 60 процентов выпускников вузов работают не по специальности. Поначалу бессмысленная система приема в вузы, а на выходе — столь же абсурдный результат. Коран призывает противостоять этой безрассудности в распоряжении человеческим капиталом.

Не могу не отметить и другой проблемы — желание родителей навязать своим детям мечты своего детства: «Когда-то я хотела быть балериной. А потому отдам-ка я своего ребенка в балет». Игнорирование склонностей ребенка во имя реализации собственных мечтаний порой может обернуться большой бедой. Надо прикладывать все возможные усилия, чтобы открыть в ребенке то сокровенное, что дано ему от Бога.

— Какова у него судьба, предназначение.

— Да. К сожалению, государство сегодня, по сути, самоустранилось. Для него важно вылепить законопослушного гражданина. И все на этом. А надо бы думать о том, как вырастить яркую, незаурядную, нестандартно мыслящую личность. Такие личности порой неудобны для властей, а потому вместо раскрытия талантов приоритет отдается воспитанию верноподданнической серости.

«Феномены, подобные Маску или Джобсу, вызывают удивление. О них говорят с восторгом. Но удивление должно вызывать совсем не это, а то, почему их так мало»

«Феномены, подобные Маску или Джобсу, вызывают удивление. О них говорят с восторгом. Но удивление должно вызывать совсем не это, а то, почему их так мало»«По Корану, человек (точнее, человечество в целом) есть наместник Бога на земле»

— Кстати, наверное, Советский Союз все-таки был больше заинтересован в том, чтобы из гражданина сделать Эйнштейна. СССР был настроен на воспитание нового человека, раскрытие его способностей.

— Согласен. Это вообще одна из трех задач построения коммунизма. Третья задача — новый человек.

Вспомним феномен Илона Маска. Это яркий пример человека, который в полной мере смог раскрыть свои дарования и испытывает огромное удовольствие от созидания нового, от того, что идет на пользу всему человечеству. Как видим, раскрытый талант — это колоссальный источник богатства государства. Да и сам Маск финансово неплохо обеспечен. При этом, похоже, материальное благополучие для него далеко не на первом плане.

— Из таких великих можно еще вспомнить и Стива Джобса.

— Если следовать Корану, все люди на нашей планете должны быть из того же ряда великих. Феномены, подобные Маску или Джобсу, вызывают удивление. О них говорят с восторгом. Но удивление должно вызывать совсем не это, а то, почему их так мало.

Когда человек попал в благоприятную для его талантов ситуацию, материальный фактор отступает у него на второй план. Его все меньше заботит уровень вознаграждения за его труд, поскольку он увлечен любимым делом. Общество же, богатеющее от деятельности таких уникумов, естественно, заинтересовано в том, чтобы создать для него комфортные условия для жизни.

Когда население страны живет не за счет развития талантов своих граждан, а транжиря то, что выкапывает из земли, — это не что иное, как банальный паразитизм, иждивенчество, осуждаемое Кораном. По Корану, человек (точнее, человечество в целом) есть наместник Бога на земле, призванный рачительно, соблюдая таухид, относиться к тем ресурсам, которые ему отдал в управление Бог, и главный ресурс Всевышнего — само человечество, каждый человек персонально.

— По сути, мы сосем соки из матери-земли, не спрашивая разрешения.

— Конечно. Возвращаюсь к теме постиндустриального общества. Его основной чертой является выбор рабочего места не в зависимости от уровня оплаты труда (в таком эффективном обществе он повсеместно достаточно высок), а наличие возможностей для реализации своих дарований.

— Вы выводите это прямо из Корана?

— Да. На мой взгляд, в этом дух Корана, суть коранической антропологии. К сожалению, ничего подобного в нынешнем исламском мире мы не наблюдаем. Правомерно возникает вопрос: какое государство по праву может называть себя исламским? Каким объективным критериям оно должно соответствовать? Если до сих пор я был убедителен, то, отталкиваясь от антропологии Корана, на первом месте в таком государстве должен быть человек, а развитие его способностей — наивысшим приоритетом.

Если бы мусульмане взяли эти идеи на вооружение, выиграло бы все поликонфессиональное общество. Когда наши муфтии встречаются с президентом, когда я слышу их обращения к главе государства, меня всякий раз разбирает удивление…

«Народы, исповедующие ислам, являются исторически государствообразующими для нашей страны»

«Народы, исповедующие ислам, являются исторически государствообразующими для нашей страны»

«Иногда я называю сегодняшнюю ситуацию «идиотизацией ислама»

— Вы глубоко погрузились в Коран. К чему вы пришли? Это реально слово Бога?

— Хотя читать Коран я могу только в переводе, невозможно избавиться от ощущения особости этого текста. Книги я читаю всю жизнь. При всем желании не могу себе представить, что Коран может быть продуктом писательской деятельности, пусть даже гения.

Ни один художественный текст не может сопровождать человека всю жизнь — только божественные откровения. Уникальна фигура пророка Мухаммада — он словно член семьи каждого мусульманина: какие бы жизненные проблемы ни возникали, всякий раз следует обращение к судьбе и высказываниям Пророка: а как он поступил в подобной ситуации?

Коран — отличный путеводитель по этой жизни.

— Как инструкция?

— Да.

— А сами этой инструкцией вы пользуетесь?

— Мое понимание жизни в значительной степени совпало с тем, что написано в Коране. Бывая в спортзале, общаясь с молодежью, я много раз проделывал следующий эксперимент: рассказывал об исламе и Коране, не используя религиозной терминологии. Еще случая не было, чтобы мои собеседники выразили неприятие. Проблема наших мусульман в одном — они не умеют вести диалог с обществом.

— Но в вашей книге «Пора принимать Коран» красной нитью проходит, что ислам, как и православие, — это одна из основ России, на которых должна базироваться страна. И это наше конкретное преимущество в современном мире. Мы правильно понимаем эту мысль?

— Народы, исповедующие ислам, являются исторически государствообразующими для нашей страны. Без этих народов нет России. Нравится это кому-то или нет, но это данность, игнорировать которую недопустимо. Второе: согласно социологическим прогнозам, мусульман в какой-то момент окажется в нашей стране больше, чем немусульман. Именно голос мусульман станет главенствующим. И третий фактор: из трех монотеистических религий единственной религией, для которой социальный активизм — это норма, является ислам. Мусульмане не могут отделить свой образ жизни от своего вероучения.

Как известно, наивысшей формой самоорганизации граждан в деле отстаивания их прав является в современном обществе институт партий. Это высшее достижение современной цивилизации. Казалось бы, верующие, испытывающие потребность выразить свои чаяния с использованием данного института, активно развивающегося в нашей стране, не должны встречать препятствий. В случае мусульман с неотъемлемым для них социальным активизмом это было бы особенно оправдано. Но наше государство недвусмысленно дает понять, что не поддерживает такую форму сплочения верующих. Здесь налицо явная проблема, хорошего решения которой я не знаю. Но все же замечу: когда говорят, что политический ислам есть некая аномалия, то, на мой взгляд, это прямо противоречит тому, что составляет природу ислама и дезориентирует политиков, которые всерьез доверяют подобной горе-экспертизе.

— Для своей эпохи и Багдадский халифат, и Османская империя были динамичными лидерами мирового уровня. Почему ситуация изменилась не в лучшую сторону?

— Тогда ислам отвечал на вопросы современности. Мусульмане собирались в мечетях, вели дискуссии по самым актуальным вопросам. На собраниях интеллектуалов, представлявших в том числе другие религии, бывал, например, халиф аль-Мамун. Обсуждались вопросы, которыми жило общество. Вырабатывались оптимальные государственные решения. Сегодня эта магистральная функция ислама фактически зачищена.

«При всем желании не могу себе представить, что Коран может быть продуктом писательской деятельности, пусть даже гения»

«При всем желании не могу себе представить, что Коран может быть продуктом писательской деятельности, пусть даже гения»

— Только у нас или во всем мире зачищена?

— Практически во всем мире. Я не могу привести примера ни одного государства, где ислам выполнял бы функцию обеспечения развития государства в интересах страны, добиваясь того, чтобы оно было лидерским.

— Это связано с тем, что, может быть, нет современных интерпретаторов, богословов, кто бы глубоко понимал бы сущность Корана.

— Насколько я понимаю, такая задача вообще не ставится.

— Если бы были такие люди, они бы доносили смыслы до всех. Но все живут в средневековых пониманиях.

— Налицо маргинализация ислама. В моем словаре есть и более резкие выражения. Иногда я называю сегодняшнюю ситуацию «идиотизацией ислама». Это религия, требующая сильного интеллектуального напряжения, а ее упростили, примитивизировали, свели к ритуалу, который достаточно просто соблюдать. Мозги можно выключить.

«Первым делом надо русифицировать ядро исламского богословия»

— Запад переживает экзистенциальный кризис, высок процент самоубийств, особенно, например, в богатой Японии. Христианство и ислам позволяют преодолеть этот кризис, сохранив у верующего понимание смысла этой жизни. Вы согласны с такими тезисами — они сейчас популярны в определенных кругах.

— Техногенная цивилизация обречена всегда, потому что нет духовности. И, кстати говоря, у нас ее точно никто из западников не захочет заимствовать.

Но в плане заимствований и у нас есть серьезные проблемы. За последнее время в России появилось немало исламских учебных заведений. На заре этого процесса у меня состоялся примечательный разговор с одним из влиятельных деятелей. Спрашиваю: «Разработан ли образовательный стандарт? Можете мне его показать?» — «Нет». — «Тогда чему вы обучать собираетесь? Покажите мне учебники, на основе которых будет строиться образовательный процесс?» — «Пока не написаны». — «А преподавателей где собираетесь взять?» — «Пригласим из других стран».

Как известно, основная функция подобного учебного заведения — это подготовка социальных работников. Но если духовное лицо не понимает, как использовать его вероучение в интересах страны, никакой пришлый педагог его этому не научит. Никакими учебниками, переведенными на русский язык с других языков, хоть с арабского, хоть с персидского, вы эту проблему не решите. Должна быть национальная богословско-правовая школа, в которой будет вырабатываться социальное учение, комфортное для страны.

Практически во всех основных странах, население которых исповедует ислам, такие школы есть. Одна из их приоритетных задач — поддержание духовного суверенитета. Такая школа должна быть создана и в нашей стране, к чему призвал Владимир Путин в своей знаменитой речи в Уфе. Первым делом надо русифицировать ядро исламского богословия, перевести и свести воедино на основе системного подхода 6 сборников хадисов. Коран следует перевести, сохранив всю полифонию смыслов, не сваливая их в одну кучу. Опять же важен системный подход. Лишь после этого возникнет возможность приступить к формированию социальной доктрины российского ислама, которая бы отвечала интересам нашего государства.

— И уммы.

— Само собой, конечно, она же часть его. Самая популярная у нас школа — это…

— Ханафитский мазхаб?

— Да. Абу Ханифа говорил, что тот, кто не может воспроизвести за мной цепочку моих рассуждений, вправе не соглашаться с моими решениями, с тем, что я говорю. То есть он делал ставку на абсолютную рациональность. Следуя этой логике, используя современные математические инструменты, можно алгоритмизировать весь мазхаб, прописав его в виде формальных логических цепочек.

— И что это даст?

— Во-первых, это разрешит ситуацию, когда несколько человек, так сказать, варясь в собственным соку, выносят решение, а люди вслепую им подчиняются. Это позволит изменить образование, сделает широко доступной, прозрачной внутреннюю логику мазхаба. Ясно, что необходимо будет предусмотреть какие-то переходы, которые не подлежат формализации. Если бы в России была создана такая интеллектуальная машина, она бы оказалась в центре внимания всего исламского мира. У России — колоссальный потенциал, чтобы стать центром исламского мира на глобальном уровне.

— Но первый шаг Путин сделал к этому. 6–7 лет назад в Татарстане с его благословения создали Болгарскую исламскую академию.

— Да, я знаю, это у меня на глазах происходило.

— Понятно, что академия испытывает все проблемы, что и современный ислам, — и кадровые, и идейные. Но сама попытка, замысел, замах говорят о том, что Путин как раз рассчитывает на то, о чем вы говорите. Что Россия должна именно с помощью ислама стать лидером, получить богословское лидерство и суверенитет.

— Я понимаю, должна быть такая задача поставлена. В Москве должен быть создан музей ислама. Если мы говорим об исламском факторе в истории России, это не может быть размытой величиной по десяткам музеям.

— То есть надо все собрать в единый музей, чтобы каждый мусульманин и немусульманин пришел и ощутил, что это история твоей страны. Так?

— Конечно. Должен быть специальный музей. Второе: надо основать просветительский центр. В свое время я предлагал, например, создать для самой широкой аудитории серию документальных фильмов об исламе, его вероучении и священных местах.

«Если спросить мусульман, сколько им нужно денег на какой-то проект, и они скажут, что миллион рублей, то православные запросят 5: «Нас же в 5 раз больше. Если нам 5 не даете, им миллион давать никак нельзя»

«Если спросить мусульман, сколько им нужно денег на какой-то проект, и они скажут, что миллион рублей, то православные запросят 5: «Нас же в 5 раз больше. Если нам 5 не даете, им миллион давать никак нельзя»

— Дальше. Издательский центр нужен нормальный.

— Это само собой. Но во всех подобных ситуациях вы столкнетесь со следующим подходом: раз число православных в России в 5 раз выше числа правоверных, то РПЦ должна иметь в 5 раз больше всего, что выделяется общине мусульман.

— И желание быть у некоторых товарищей быть монополистом на идеологическом поле?

— Речь прежде всего о деньгах. Если спросить мусульман, сколько им нужно денег на какой-то проект, и они скажут, что миллион рублей, то православные запросят 5: «Нас же в 5 раз больше. Если нам 5 не даете, им миллион давать никак нельзя».

Напомню, религия в нашей стране отделена от государства. Соответственно, нет и не может быть бюджетного финансирования религиозных институций. Но как в таком случае им существовать? Казалось бы, сами верующие должны быть озабочены этим. По-видимому, денег от них мало на что хватает.

Государство, естественно, не хотело бы, чтобы деньги на поддержание духовенством штанов поступали из-за рубежа, поскольку возникает потенциальная возможность стимулирования таким образом антигосударственной деятельности. С одной стороны, поставлена цель оградить российских мусульман от внешних финансовых вливаний, с другой — найти внутренние негосударственные источники финансирования. Постепенно выход, удовлетворивший обе стороны, был найден. Во всяком случае, так мне кажется, хотя я уже много лет как не слежу за процессами, происходящими в российской умме.

Порой меня уличают в желании исламизировать Россию. Такой вывод делается исходя из того, что об исламе я высказываюсь в позитивном, а не негативном ключе. Эти «бдительные товарищи» крепко убеждены, что любой позитив об исламе неизбежно выливается в удар по РПЦ. «Неужели вы хотите, чтобы православие в нашей стране рухнуло, а вместе с ним потерпело крах и государство в целом?» «С чего это вдруг? — спрашиваю я в ответ. — По себе судите? Если, будучи православным, вы услышали хороший разговор об исламе, так что же, сразу после этого вы помчитесь из церкви в мечеть? Почему вы решили, что и другие так поступят? Или вы единоверцев за идиотов держите?»

Этот диалог мной не выдуман. Недовольство вызывает не только позитивная речь об исламе, но и вообще любые попытки суждения об этой религии как основе для построения современного государства. Понятно, что с укоренными ныне средневековыми взглядами далеко не продвинешься. Вот именно их и стараются намертво закрепить не только в головах обывателей, но и в системе религиозного образования.

Поражает, что на таких позициях стоят достаточно влиятельные и умные люди, которых не упрекнешь в дилетантизме. С трибун они произносят одно, а в кабинетах дают прямо противоположные распоряжения. Исламом, как известно, больше всего нетерпимо лицемерие.

— Мунафики, так сказать.

— Ничего, кроме вреда стране, такая позиция не наносит. Люди эти очень влиятельные, возражать им опасно, поскольку тебе не только рот заткнут, но и врагом объявят.

— Может быть, это связано с тем, что Россия до конца не определилась, что она из себя представляет? Или это евразийская держава со всей «цветущей сложностью» этносов и религий или, условно, Русский мир, о котором говорят последние лет 10, или «аппендикс Европы» — Запада? Или это СССР 2.0 с красным проектом? Мы все равно еще до конца не определились. Вы же говорите о том, что сила России именно в ее евразийстве, в том, что мы стоим на двух ногах, что у нас исламо-христианская держава, условно говоря, тюрко-славянская плюс полифония других народов. Вам такая модель близка?

— Попробую сформулировать. Аполлон Григорьев когда-то произнес слова, ставшие знаковыми для всех россиян: «Пушкин — наше все». Но в плане родовой принадлежности кем являлся наш национальный гений?

— Потомок арапа Петра Первого. Эфиоп почти…

— Древняя история знает славянские племена, а вот момент появления русских представляется неким загадочным феноменом. Ученые предлагают разные ответы на этот вопрос. На мой взгляд, русский — это своего рода амальгама, сплав разных народов и культур, неразделимый на эти первичные составляющие. В том человеке, которого мы называем русским, укоренены и азиатчина, и западничество. И когда кто-то пытается педалировать какой-то фрагмент нашей ментальности, он, по сути, лишает русскости русского человека.

— То есть составной частью русского человека, русского суперэтноса является тот же ислам, хотим мы этого или не хотим признавать, — вы к этому ведет?

— Прежде всего я имею в виду мировосприятие, а не приверженность тому или иному культу. И никуда от этого не деться. Даже в обычаях. Сколько приводится примеров, когда в русскую традицию вошли элементы жизни мусульман. Скажем, снимать обувь перед входом в помещение. На Западе (мы же видим это в кинофильмах) герои, не разуваясь, заходят в свои квартиры и чуть ли не в постель ложатся.

— То есть ислам и православие по большому счету комплементарны друг другу и не противоречат?

— Конечно. Мы же недаром говорим о православных и правоверных как авраамических собратьях. В Коране прямо говорится, что христиане наиболее близки мусульманам. Монахов так вообще защищали: не трогайте их, чего бы там ни было. Кстати, мне не нравится, когда нас характеризуют как евразийцев.

— Не любите вы Евразию?

— Евразийство — это словно сидеть на двух стульях.

— «Евразийство — это цветущая сложность», — это знаменитая фраза Константина Леонтьева. И эта сложность тоже не делится.

— Я бы рассматривал Восток и Запад как крылья по отношению к России. Они по бокам, а мы в центре.

— Россия — самобытная цивилизация. Об этом сейчас и Путин говорит.

— Представление о России как центре мира надо вводить уже в школах. Нашей стране не надо ни к кому ни склоняться, ни тем более прислоняться.

— Но, смотрите, в современных геополитических условиях, санкциях, изоляции и так далее, в общем-то, все, о чем вы писали последние 15 лет, стало необыкновенно прозорливо. У России-то кто остался единственным более или менее искренним союзником? Именно исламские страны. Это же неслучайно.

— Запад никуда не денется.

— Запад никуда не денется, но союзники на данный момент у нас в основном на Востоке.

— Это было уже давно ясно.

— И вы это увидели раньше всех. Это парадокс.

— Я и своему сыну говорил, что ни с каким Западом дел иметь нельзя — перспективен только арабский мир. Лет 20 назад этот разговор состоялся. На Западе есть много того, что России могло бы пригодиться. Это касается не только технологий, но и людей. Но перенимать западный образ жизни, разумеется, не следует. Он разрушителен. В какой бы стране я ни был, всякий раз отмечал про себя, что наш народ на порядки лучше.

«Массовое обучение арабскому языку надо поставить на широкую высокопрофессиональную основу»

— Мы видим, как Россия отвечает на изоляцию. Путин в прошлом году учреждает федеральный форум «Россия – исламский мир» в Казани, к нам в страну приезжают теперь не макароны, а принцы и так далее. Мы сейчас работаем, ведем расчеты в основном через Арабские Эмираты, Катар, Оман. Турция какой-никакой, все равно союзник. По сути, сама жизнь развернула Россию в эту сторону.

— Россия должна была бы и в плане исламской теологии выйти на первый план. Путин говорил об этом в своей уфимской речи. Массовое обучение арабскому языку надо поставить на широкую высокопрофессиональную основу. Светский арабский сильно отличается от богословского. В речи нашего президента, носящей стратегический характер, было выдвинуто множество важнейших идей. Я, к примеру, считаю, что в Москве надо открыть международный университет, учредителями которого наряду с Россией выступили бы крупнейшие государства исламского мира.

— С бизнес-образованием, вы писали.

— С бизнес-образованием, да. Это нужно, потому что в исламском мире нет унификации, он разнообразен, везде свои национальные традиции ведения бизнеса. В Высшей школе экономики открыли факультет востоковедения. Казалось бы, название-то — Высшая школа экономики. Но на этом факультете почему-то академических востоковедов готовят, там нет никакой экономики. Абсурд. Если проанализировать систему высшего экономического образования в нашей стране, то такое ощущение, что все готовятся к работе в США.

«В плане ислама Татарстан сегодня — флагманский регион страны, Казань — головная структура в развитии всех этих отношений. И спрос с Татарстана, в отличие от всех остальных регионов, должен быть особым»

«В плане ислама Татарстан сегодня — флагманский регион страны, Казань — головная структура в развитии всех этих отношений. И спрос с Татарстана, в отличие от всех остальных регионов, должен быть особым»

— Так и есть. Но это они допевают старые песни либеральные.

— Мы постоянно подчеркиваем, что нас окружают разные цивилизации — индийская, китайская и так далее. Но где система образования, которая отражает этот спектр? Ничего нет. Национальные языки широко не изучаются. А ведь отношения надо устанавливать не только на уровне крупнейших компаний. В орбиту деловых связей должны быть вовлечены предприятия среднего и малого бизнеса. Не налажено профессиональное образования, которое готовило бы людей к развитию отношений с исламским миром.

— Санкциям всего два года. Нет ли у вас ощущения, что корабль медленно, но верно разворачивается? Разворот же все равно предопределен.

— Особых сдвигов я не вижу. Перемены рождены конфликтом вокруг Украины. Но и без этого конфликта надо было многое менять. Очень важно вспомнить о речи Путина, которую он произнес еще в 2013 году в Уфе и которую я опять вспоминаю. Она носит стратегический характер и сегодня звучит по-прежнему современно. Эта речь вывешена на сайте президента, доступна всем желающим. Но те люди, от которых зависит ее реализация, на мой взгляд, больше имитацией этой деятельности занимаются.

В плане ислама Татарстан сегодня — флагманский регион страны, Казань — головная структура в развитии всех этих отношений. И спрос с Татарстана, в отличие от всех остальных регионов, должен быть особый.

— Какую роль татары, Татарстан, в целом мусульманская умма России должны играть в жизни страны в идеале, как вы считаете?

— Я уже упоминал социальную доктрину мусульман. Какой она должна быть, если говорить о нашей стране? Прежде всего это обращение к христианам и иудеям, предложение развивать страну совместными усилиями на единой авраамической платформе. Если же говорить о представителях немонотеистических религий и атеистах, то такое обращение должно восприниматься ими вне религиозной окраски, а как программа совместных позитивных и конструктивных действий. Мусульмане говорят: с позиции нашего вероучения мы считаем, что надо делать то-то, то-то и то-то. Например, заниматься детьми. Для немусульман же религиозная мотивация собеседника вообще не может играть значимой роли. Но найдется ли такой, кому не понравится предложение уделять повышенное внимание детям?

К сожалению, социальная доктрина российского ислама по-прежнему остается неразработанной, хотя с соответствующим пожеланием президент Путин выступил еще 10 лет назад. Мы не имеем ясного обращения мусульман к немусульманам, не налажен диалог. Нет даже того, что есть на Западе. Например, во Франции регулярно собираются на общенациональных телеканалах представители разных религий, высказываются на значимые темы. Сегодня у нас никого не оставляет равнодушным проблема миграции. Казалось бы, устройте межконфессиональный диалог и попробуйте совместными усилиями найти приемлемое решение.

«Я буду очень рад, если мои идеи утратят авторство и широко разойдутся, получат новое развитие. Очень важно, чтобы сами мусульмане взялись за решение накопившихся проблем»

«Я буду очень рад, если мои идеи утратят авторство и широко разойдутся, получат новое развитие. Очень важно, чтобы сами мусульмане взялись за решение накопившихся проблем»

— Вы проделали важную работу, ваша книга живет. Но у вас в речи проскакивает, что вы ориентировались на чиновников, власть. Но, согласитесь, в каких-то вещах важнее именно гражданское общество, простые мусульмане, православные, россияне разных конфессий. Для них нужно работать, что вы и делаете по большей части. Пока снизу не пойдет оздоровление, конструктивизм, ничего не поменяется.

— Все, что у меня получилось, как ни странно, состоялось благодаря сотрудничеству с чиновниками, нередко высокопоставленными. В те годы, когда в моих советах нуждались, ситуация в стране была очень сложной. Запрос у власти был на продуманную программу действий. Радовались каждому, кто мог предложить здравое решение. Мне довелось познакомиться с очень многими достойными людьми. Удалось, к примеру, обосновать необходимость создания государственного фонда, который успешно функционирует по сей день.

От занятий, связанных с исламом, я отошел уже довольно давно. То, что я мог сделать, я сделал. Осталось найти средства на выпуск второго издания моего сборника статей «Избранное», для которого я написал разные статьи, в том числе, например, о том, какими должны быть современные мечети. Свою работу в этом плане я считаю в целом завершенной. Я буду очень рад, если мои идеи утратят авторство и широко разойдутся, получат новое развитие. Очень важно, чтобы сами мусульмане взялись за решение накопившихся проблем.

— Спасибо большое за вашу работу, за книгу о Коране и России, за мысли и откровения. И за честное и глубокое интервью.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 98

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.