«Для академического мира Уфы наступили сумеречные времена первобытного язычества», — констатирует ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Искандер Измайлов ситуацию, когда историки и археологи из соседней республики отказываются обсуждать с казанскими коллегами тему происхождения средневековых мавзолеев в Чишминском районе РБ. Эта тема активно разбиралась всю неделю, грозя перейти из научного спора в политическую дискуссию. Данные мавзолеи должны стать важным элементом экспозиции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций, однако в Казани считают, что соседи попросту хотят присвоить себе элементы татарского культурного наследия. Позиция татарских ученых — в статье постоянного автора «БИЗНЕС Online».

Ума холодных наблюдений

И сердца горестных замет.

А.С. Пушкин

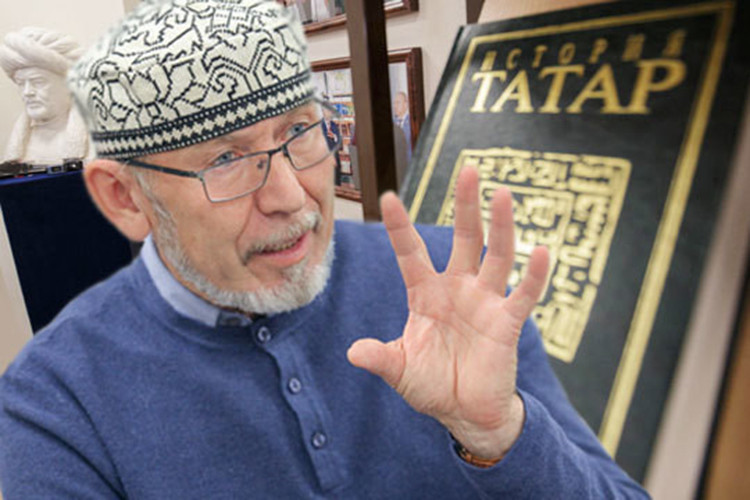

Искандер Измайлов

Искандер Измайлов

Мы долго молча отступали. Досадно было…

Татары слишком старая и урбанизированная нация, чтобы испытывать серьезные переживания по поводу своего прошлого. Она уже довольно сильна, чтобы переживать утраты каких-то местных диалектов, культурных памятников или даже имен выдающихся деятелей. Но она еще слишком молода, чтобы не понимать, что эти утраты в конце концов лишат ее статуса нации и низведут до уровня казанской народности. Маленькой, компактной и ни на что не претендующей. Каждый компромисс, отказ от частички своего прошлого сейчас могут стать фатальными в будущем. Если оно вообще состоится. Ведь часы, заведенные Гаязом Исхаки, отсчитали ровно половину срока, оставленного им для нашей нации. А стремительный отказ от одной за другой частей своего культурного достояния может только приблизить этот срок. Теряя после каждого неудачного решения или безразличия к судьбам нации кусочки своего прошлого, можно остаться не только без прошлого, но и без будущего. Прошлое — как шагреневая кожа: отрывая его куски или даже бездействуя, мы его теряем навсегда, невосполнимо. Утрата всех частей нашего прошлого станет и концом самой нации.

Возможно, для татарстанской элиты избавление от евразийских амбиций станет снятием некоего имперского проклятья. Не будет необходимости бороться за татар в разных областях России и ближнего зарубежья, не станут досаждать своими претензиями государственным органам республики разные группы татар, ощущающие свою принадлежность к огромной «тысячепалой» татарской нации, не будут вынуждены вступать в споры с некоторыми региональными властями государственные органы Татарстана, защищая интересы татар. Вполне возможно, что музей болгарской цивилизации — это и есть наш предел. Когда амбиции татарской нации непомерны для элиты Татарстана, а она неспособна защитить то, что досталось ей по наследству от прошлых поколений, и готова мириться с сохранением только части нашего прошлого.

Или все не так и наша главная задача — сохранить культурно-историческое наследие, нашу нацию, не дать разорвать ее по регионам и областям, сосредоточить все средства и ресурсы для поддержки исторического наследия. Не распылять возможности на малозначимые проекты, а сосредоточить силы на важные, ключевые.

Прямое наступление

Да, на этом пути мы все чаще встречаем сопротивление. Причем происходит прямое наступление не на какие-то элементы нашего наследия, а «отменяется» сама татарская нация. Показательная ситуация, которая сложилась с Институтом языкознания РАН, который, вопреки принципам лингвистики, данным этнологии и протестам татарских языковедов, решил признать некие диалекты татарского национального языка «сибирско-татарским» и «ногайским» языками.

Параметры этих фантомов лингвисты от политики даже не считают нужным объяснять. Вернее, так — все имеет экстралингвистический характер и не имеет отношения к языкознанию. Ни протесты татарских лингвистов, ни предложения обсудить научные параметры этого абсурда не сильно сдерживают новаторские порывы этого института, вдруг ощутившего себя неким всемогущим демиургом, способным уничтожать нации, ломать лингвистические структуры национальных языков и прямо отвергать их существование.

Т. е. мы стоим перед поистине шекспировским вопросом — постоянно отказываясь от элементов своего культурного наследия, диалектов, из которых, собственно, состоит язык татарской нации, до какой точки мы согласны дойти, прежде чем поймем, что нам осталась только небольшая территория вокруг Казани с каким-то малозначительным и малоупотребительным языком? Есть ли предел, до которого мы согласны отступать? Согласны ли мы и дальше терпеть произвол некоторых институтов РАН? Или уже дошли до «предела, его же не прейдеши»?..

Согласны мы сохранить себя только в пределах Татарстана? Тогда, вполне очевидно, нам надо отказаться от имени татар и называться некими булгарами, буртасами и кыпчаками в зависимости от области проживания. Прямо сказать, что нет никакой татарской нации, а просто набор неких тюркоязычных народов, которые случайно были объединены царскими властями для удобства понимания. Не было великого будителя нации Шигабутдина Марджани, не было души и совести нашего народа Габдуллы Тукая. Не было никого. Ничего не было. И не будет. Раз мы не имеем ни сил, ни средств, ни воли защищать единство татарской нации, то стоит только закрыть глаза и представить, что ничего до нас не было. Только иллюзия. Или не очень доказательные и неартикулированные факты. Стоит только отказаться от своего наследия. Продать свое право первородства за горшок с чечевичной похлебкой.

Или все же есть предел нашему долготерпению?

Братская республика считает культурное достояние татар на своей территории своим

Например, есть такая история. Одна активная соседняя родственная и братская республика считает все культурное достояние татар на своей территории своим. Сколько работаю в академических институтах, столько слышу возмущенные голоса, что там присваивают татарских исторических деятелей — и их судьбы, и их труды, переписывают их книги, искажают исторические тексты. Яркими эпизодами этого театра абсурда является перевод письма татарина Батырши императрице на язык, которого он не знал и даже, возможно, никогда не слышал о его существовании, но желание сделать его «нетатарином» превозмогает разум многократно.

Или татарский писатель и общественный деятель Гали Чокрый, описывавший, в частности, историю Старо-Татарской слободы, вдруг предстал перед изумленной публикой в виде некоего Чукури, якобы всегда считал себя представителем этой республики и даже писал на языке, который тогда не имел литературной нормы. Или вдруг объявили татарский национальный праздник Сабантуй сначала общим достоянием, а затем и просто своим. Хотя, откуда у степного кочевого народа праздник земледелия и урожая, никто и не пытался объяснить. Мы же не протестуем, не возражаем, не сопротивляемся. Значит, так можно. Робкие попытки признать за ними какое-то право на совместное владение неминуемо ведут к полному захвату. И, соответственно, к утрате нами того, что было бережно сохранено нашими предками.

Абсурд? Конечно. Но это еще и эпизоды войн памяти, которые непрерывно ведут определенные силы в Башкортостане против татарской нации, пытаясь захватить наше культурное наследие.

Можно долго говорить, что ради сохранения добрых отношений можно и поступиться частью своего прошлого. Оно у нас богатое, и от нас не убудет. Такая самоуспокоенность и покровительственно-снисходительное отношение к соседям привели к тому, что сейчас хотят не какой-то части, а все наше наследие. Объявляют татарское население не только северо-запада этой республики, но и юго-востока Татарстана своим. Потому что предела в этом нет и не будет, если мы сами его не установим — «пусть его же не прейдут».

Мавзолеи памяти

В этой связи история с татаро-мусульманскими мавзолеями (дюрбе, которые имеют местное название «кешене»), разбросанными по всему бассейну реки Белой (Ак-Идель) и Южному Приуралью, тоже началась как вполне научная тема. Сначала некоторые башкирские археологи изобрели термин «раннемусульманские погребения» и развели вокруг этого целую методологию. Суть ее заключалась в том, что люди, ничего не смыслящие в мусульманском правоведении и мусульманской погребальной практике — джаназе, решили на основе своих скудных знаний о погребениях Южного Приуралья придумать некую новую религию — «ранний ислам». По их мнению, это был некий языческий погребальный обряд, который использовал некие мусульманские элементы. Абсурдность этой концепции как некий выверт советской атеистической науки понятен любому человеку, изучавшему ислам не по советским атеистическим учебникам религиоведения.

Но в Башкортостане с этим было очень плохо — мусульманское богословие изучалось в одном центре Уфы, а археологи процветали совершенно в другом. Именно в этом сегменте атеистической археологии возникла мысль, что в исламе был выработан некий общий канон мусульманского погребения, а все отступления от него следует трактовать как языческие отступления от традиции. При этом почему-то за канон принимались мусульманские погребения Волжской Булгарии X–XIII веков.

Авторы не видели большой натяжки в том, что изучали другую эпоху и другое состояние ислама в Икско-Бельском междуречье. Для них все отступления от канона трактовались как уступка некоему язычеству. По сути, они стремились доказать, что мусульмане этого региона были формально мусульманами, а реально — язычниками. Не будем рассматривать все сложные пертурбации, которые возникли в общественном сознании и правоведческой практике мусульман в период становления Улуса Джучи, после завоевания и разрушения мусульманского булгарского государства. Произошел огромный сдвиг в сознании, старые законоведческие школы были уничтожены, прежний порядок утверждения норм и канонов ислама, выработанных в Булгарии, — разрушен. Новый возникал уже вне и без поддержки государственной власти, которая вообще в отношении религий придерживалась принципа равноудаленности. В этих условиях новые общины, переходившие в ислам, не получали должной поддержки со стороны имамов. Система мусульманского образования на некоторый период была сломана, новая только возникала. При этом новые общины, переходившие в ислам, были вынуждены как-то подстраивать свои традиции под мусульманский канон.

Но это никак не значит, что речь идет о двоеверии или незнании канонов. Основные каноны ислама исполнялись весьма четко, но вот некоторые детали могли варьироваться. Например, детские погребения, которые, видимо, не считались мусульманскими, сопровождались заупокойной пищей в ритуальных горшках и некоторыми вещами. Отдельные украшения встречаются и в женских погребениях. Конечно, в булгарских погребениях XI–XIII веков подобные отступления от выработанного канона были немыслимы. Но в новых условиях, когда этот канон был низвергнут, а новая система образования не выработала ничего нового, — могли существовать некие новации.

Строго говоря, вообще, весь обряд мусульманского погребения XIII–XV веков резко отличается от более раннего периода многими новшествами, резко отличающими исламские погребения от более раннего канона. Появился ляхд, полностью отсутствуют гвозди в погребениях (т. е. перестали использовать табут или какие-то подобные внутримогильные конструкции), возникла практика установления каменных эпитафий, чего ранее не было. Вместо погребения человека головой на запад, развернутого телом на правый бок, полностью господствуют погребения головой на запад без поворота тела, т. е. тело лежит на спине с руками вдоль тела и сложенными на груди). Все эти явления, конечно, можно рассматривать как элементы язычества, но тогда получается, что булгарское мусульманское население было истреблено и вместо него откуда-то появилось это новое население, которое слабо было знакомо с прежним каноном. Или согласиться с тем, что в период монгольской власти произошло трагическое крушение старой богословской школы и ее законоведческой практики, а на смену ей пришли новые традиции.

Как бы то ни было, становится ясно, что Икско-Бельское междуречье занимает земледельческое мусульманское население, которое имело связи с прежним булгарским исламом, но было поставлено в новые исторические и правовые условия в период Улуса Джучи.

В чем были эти новые условия и почему мусульмане-земледельцы внезапно сдвинулись на восток и север? Ранее историки и археологи объясняли это бегством от монгольского нашествия. Представляется, что это очень поверхностный и недалекий взгляд, базирующийся на традициях пресловутого «татарского ига». В реальности все было не так. Сокрушив сопротивление булгарской аристократии и уничтожив правящий род, монголы отнюдь не стремились уничтожить податное население. Наоборот, они старались создать условия, чтобы оно плодилось и развивалось, принося прибыль своим владыкам. Не в быстром разорении и уничтожении городов черпали они свои богатства, а в создании условий для процветания регионов, служивших базой для производства продуктов и сырья.

Дискуссия на городище Кала-Тау

Дискуссия на городище Кала-Тау

На чем зиждилась основа могущества Улуса Джучи?

Вот тут мы приходим к главной загадке Золотой Орды, над решением которой бились историки многих поколений. На чем зиждилась основа могущества Улуса Джучи и зачем земледельцы пришли в Икско-Бельское междуречье? При всей разной направленности этих вопросов они на самом деле тесно связаны.

Итак, по порядку. Во второй половине XIII века на просторах Евразии возникает могущественная и очень протяженная Монгольская империя. В самый краткий исторический момент она не только укрепляет свою государственность, но и начинает усиливаться. Внутри нее возникают торговые пути, а на них — города. Торговые пути внезапно соединили Китай прямо с Причерноморьем и Средиземноморьем. Поистине произошло то, что можно назвать «Один пояс — один путь». Никаких десятков границ и разных таможенных правил. Нет. Единственный раз за тысячу лет существования Великого шелкового пути он стал проходить по территории одного государства, с системой торговых пошлин, единой денежной единицей и политической властью, следящей за строгостью исполнения законов. Все это вызвало резкий кумулятивный эффект: в центре пересечения многих торговых путей возникли настоящие мегаполисы — города Золотой Орды.

Средневековые находки из Кала-Тау в местном музее

Средневековые находки из Кала-Тау в местном музее

Проблема была только в том, что они требовали огромное количество зерна для производства хлеба. Поскольку в Нижнем Поволжье возможности для земледелия были ограничены, то оно стало бурно развиваться в регионах, традиционного занятых земледелием, — Болгарском улусе. Но этого было недостаточно. Из-за малоземелья и истощения почв в Западном Закамье население начинает осваивать новые территории — в Предволжье и Икско-Бельском междуречье. На этой территории открыты многочисленные памятники земледельческого мусульманского населения. В центре проживания этого населения выявлено и изучено крупное городище — Кала-Тау со слоями XIII–XIV веков. Очевидно, это было место проживания местного владетеля и администратора. Находки, собранные с поверхности памятника, выразительные и прямо указывают на историко-культурную принадлежность этого городища. К сожалению, раскопки памятника были засекречены и не допущены для публикации, что заставляет обращаться к местным краеведческим публикациям.

Но этот памятник совсем не одинок. Вокруг него целый ряд поселений земледельческого типа, а также мусульманские могильники. На некоторых этих кладбищах, которые до сих пор использует местное население, выявлены надгробия с арабографическими надписями и датировками XIV века. Все это явно и недвусмысленно свидетельствует, что в бассейне реки Белой было не просто мусульманское земледельческое население, но и достаточно богатое, чтобы заказать и привезти из Болгара красивое надгробие. А позднее на некоторых кладбищах были возведены мусульманские кешенэ (мавзолеи).

Мавзолей Тура-хана

Мавзолей Тура-хана

Хусейн-бек и Тура-хан

Наиболее выразительными из них являются мавзолеи в Чишминском районе Башкортостана — мавзолей Хусейн-бека и Тура-хана. Все мавзолеи достаточно давно привлекали внимание путешественников, краеведов и историков, но благодаря трудам уфимского археолога Геннадия Гарустовича они стали объектами всестороннего историко-археологического изучения. Незадолго до безвременной кончины он подготовил капитальный труд «Средневековые каменные мавзолеи Башкортостана», где обобщил свои исследования. Отдавая дань его светлой памяти, мы должны подчеркнуть, что именно его работы не оставляют сомнений в характере этих памятников, хронологии и культурной принадлежности.

Оба они имеют портально-купольную форму с граненым (шатровым) наружным перекрытием. Купол был двойным — под шатровой конструкцией скрывалась купольная часть. Она облегчала постройку и служила для отвода воды, проникавшей через внешнюю крышу, и вентиляции всей постройки. Шатровая крыша демонстрирует устремленность к небу, а массивный прямоугольник основания — бренность земной жизни. Выделенный портальный вход был украшен резьбой и служил наглядным отражением формулы перехода из мира бренного в мир вечности. Обе постройки имеют внутренний поминальный зал, где над погребенными были установлены надгробия с эпитафиями. Вокруг всех мавзолеев располагались обычные грунтовые мусульманские погребения.

Надгробие Хусей-бека

Надгробие Хусей-бека

Особенности мавзолеев Чишминского района и целого ряда других мавзолеев Южного Урала, таких как мавзолей под названием Башня Тимура близ поселка Варна Челябинской области, ясно и четко показывают, что они были сделаны по одному стандарту. Канон это был, очевидно, принесен в Улус Джучи мусульманскими зодчими из Анатолии, где подобные сооружения были известны еще с XII века, а позднее распространились на Центральную Азию, где подобные сооружения известны на кладбище Ай-Балтак, в некрополях Тараза и других местах. В Волго-Уральском регионе центром распространения подобных мавзолеев являлся Болгар, откуда, вполне очевидно, пришли строители, создавшие мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана.

Старая часть кладбища

Старая часть кладбища

Эти мастера изготавливали не только мавзолеи, но и создавали каменные надгробия с эпитафиями. Интересно, что, по мнению специалистов, даже белый известняк для надгробия был привезен из района Нижней Камы, поскольку местный камень не подходил для камнерезов. Одно из надгробий сохранилось в мавзолее Хусейн-бека, в эпитафии он назван «справедливым в своих решениях хаджи Хусейн-бек б. Омар-бек из Туркестана», датой его смерти указано 15 сентября 1339 года. Здесь же сохранилась старая часть кладбища — Акзиарат — с эпитафиями. Все они сделаны резчиками по камню болгарской школы и написаны на старотатарском литературном языке с арабскими формулами. Подобная техника была обычной для Волго-Уральского региона XIV–XVI веков и не дает усомниться в направлении культурных связей мусульманского населения, оставившего эти надгробия и сами мавзолеи.

Мавзолей Хусейн-бека

Мавзолей Хусейн-бека

Возникает вопрос: а как же кочевое скотоводческое население? Где оно здесь проживало? Судя по данным археологии, тюрко-татарское население продолжало заселять степные регионы Заволжья и Приаралья. Но там они проводили зиму, а на летовья поднимались по водоразделам вплоть до Камы. Т. е. скотоводы и земледельцы проживали и взаимодействовали между собой, но имели разные природные ниши для жизни, а также различались по своему социальному статусу. Курганы их прекрасно известны и изучены. Постепенно они переходили в ислам, но этот процесс растянулся почти на 100 лет. И даже мусульманские погребения степного населения были традиционными курганами с небольшими мавзолеями — сагана, часто даже с оружием.

Однако история, как говорил Николай Чернышевский, «не тротуар Невского проспекта». Ничего нет вечного, как не вечной оказалась и Золотая Орда. После ее распада городская и сельская культуры стали сокращаться. Этот процесс коснулся и Икско-Бельского междуречья — количество поселений здесь сокращается и перемещается к берегу Камы. Данная территория стала опять местом сезонных перекочевок более южного кочевого населения. Но после присоединения этой территории к Русскому государству татарское мусульманское население возвращается в регион, вновь осваивая эти земли. Так, на кладбище Акзиарат есть и часть могил, оставленная в XVII–XVIII веках тюркскими кочевниками, обращенными в ислам. Их надгробия — простые необработанные камни без надписей, на которых поставлены только простые тамги каких-то родов. Вполне возможно, что эти роды представляли собой служилых «башкирцев», которые под влиянием татар активно переходили в ислам, но не имели средств и желания ставить красивые и резные надгробия с эпитафиями.

Таким образом, в научном мире нет сомнений и серьезных дискуссий ни по вышеизложенному описанию мавзолеев, ни по результатам археологических исследований, добросовестно сделанных нашими уфимскими коллегами, ни по тому, что эти памятники были оставлены оседлым мусульманским населением. Ничего из этого среди специалистов по средневековой археологии, архитектуре и истории не является предметом принципиальных споров.

Общий вид мавзолея Тура-хана

Общий вид мавзолея Тура-хана

Я называю подобную практику реликтами первобытного обряда избегания

Дискуссия внезапно возникла, когда кто-то решил объявить эти мусульманские мавзолеи, оставленные предками татар Восточного Закамья, элементом «евразийской кочевой цивилизации». С этого момента уфимские коллеги из академических институтов как бы застыли, отказываясь даже обсуждать с коллегами любые вопросы, связанные с этими памятниками. Дело стало доходить до абсурда. Коллеги из Челябинска предложили провести семинар на одном из таких памятников у села Варна. Он однотипен с чишминскими мавзолеями и мог быть нейтральной площадкой для обсуждения всех культурно-исторических проблем. Мог бы, но не стал. В последний момент часть уфимских коллег не просто отказались от участия, но и потребовали снять любые упоминания об уфимском научном центре РАН как соорганизаторе этого семинара. Я называю подобную практику реликтами первобытного обряда избегания, когда какие-нибудь аборигены Фиджи, не желая ни видеть, ни слышать что-то для них табуированное, всячески уклонялись от этого.

Отсюда можно сделать вывод, что для академического мира Уфы наступили сумеречные времена первобытного язычества. А любые контакты с казанскими коллегами могут сделать их ритуально «нечистыми». В таких условиях о каких научных дискуссиях может идти речь? Вот и приходится всячески избегать лишних контактов.

Разумеется, чтобы сделать из мусульманского татарского мавзолея памятник кочевой цивилизации, надо сильно постараться, и никакие деньги на это не жалко. Вот только, потратив миллиарды, будет ли уверенность, что это надежное вложение в культуру? Неспособность и нежелание вести дискуссию не очень сильная позиция. За миллиарды можно построить визит-центр (что бы это ни значило) и даже некий музей, но присвоить себе культурное достояние чужого народа невозможно. И никакими обрядами избегания эту ситуацию не исправить. Можно скрывать часть времени истину от всего народа, часть истины временно, но никому никогда не удастся безнаказанно украсть часть национального достояния другого народа без ущерба ни для своего народа, ни для истины.

Тем более когда речь идет о таких сложных взаимоотношениях, как между татарами и башкирами, отбрасывая тень на взаимоотношения между Татарстаном и Башкортостаном. Тут в одном медиа припомнили случай, когда в один из первых же визитов к избранному главе РБ Радию Хабирову президент РТ Рустам Минниханов, реализовывавший в нашей республике лозунг «Без булдырабыз!», увидел встречающий его плакат «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» — «Мы можем лучше!». Неловкость момента была сглажена великодушным жестом лидера Татарстана, предложившего чуть изменить плакат на «Без бергә якшырак булдырабыз!» — «Вместе мы можем лучше!».

Прекрасная иллюстрация снятия неловкости момента и желания Татарстана, вопреки мелким подначкам, строить между республиками прочные и долгосрочные отношения.

Проблема только в том, что противная сторона отнюдь не настроена на подобное сотрудничество. Если Татарстан, говоря «вместе», имеет в виду двигаться к общей цели сообща и дружно, то Башкортостан подразумевает под этим «вместе» то, что на своей территории они вольны творить все что захотят, со всем, в том числе и с культурным наследием, оказавшимся в их власти.

Наивно было бы думать, что наши вопросы и даже научная истина могут остановить людей, решивших строить свою идентичность, просто присваивая чужое наследие. И я не настолько наивен. Но все должны знать, что украсть его безнаказанно не получится и это не выморочное прошлое. Это культурное наследие нашей нации, и, уверен, всегда будут люди, которые смогут его отстоять. Это вопрос не к соседней республике. Это вопрос к нам: где предел и способны ли мы поставить его таким, что никто «его же не прейдеши»?

Мнение авторов блогов не обязательно отражает точку зрения редакции

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 113

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.