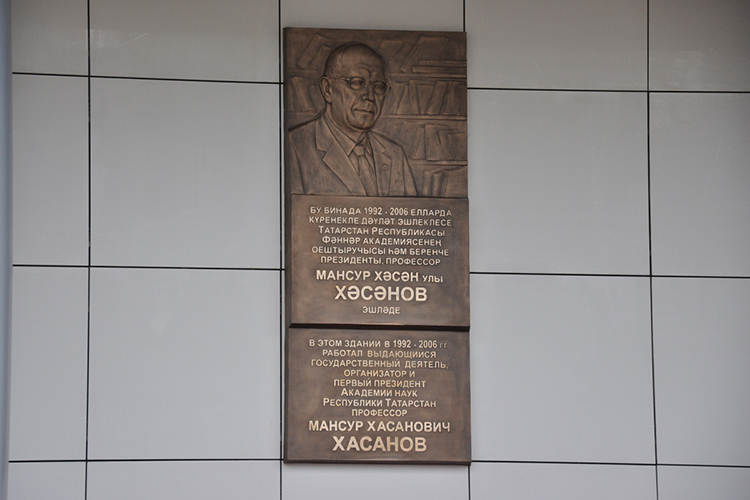

В октябре на здании Академии наук Татарстана была установлена памятная доска первому президенту АН РТ Мансуру Хасанову. Среди приглашенных гостей мероприятия с участием Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева был и заместитель Хасанова по Институту татарской энциклопедии Гумер Сабирзянов. 90-летний аксакал татарстанской партийной и научной жизни был свидетелем всех самых важных событий в республике за последние полвека. «БИЗНЕС Online» поговорил с Гумером Салиховичем о том, как выпускник ульяновского педа оказался в Кызыле, почему отказался от высокой должности в обществе «Знание» и какую роль в жизни общества играет национальная энциклопедия.

Открытие памятной доски в честь Мансура Хасанова

Открытие памятной доски в честь Мансура Хасанова

«Шойгу-младший был такой шустрый, хулиганистый»

— Гумер Салихович, октябрь — это традиционно учительский месяц. Прошел День учителя, мы с вами познакомились на открытии памятной доски в честь Мансура Хасанова, который был для многих наставником по жизни. И вообще, 2023-й в России — это Год педагога и наставника. У вас ведь тоже педагогическое образование?

— Да, я окончил Ульяновский педагогический институт, потом работал учителем в средней школе в городе Кызыле — столице Республики Тыва, в 1955 году она называлась Тувинской автономной областью.

— Как вас туда занесло?

— У меня в зачетке были одни пятерки, был свободен в выборе и решил пойти в аспирантуру. Меня вызывает ректор (он был у нас участником войны, генерал-лейтенантом) и говорит: «Гумерчик, давай так сделаем. Нам правительство поручило скомплектовать для Тувы, которая в 1944 году вошла в состав СССР, бригаду сильных педагогов. Я соберу эту бригаду, ты ее возглавь, в октябре тебя заберут в армию и отправят служить на Урал, знаю схему движения резервов. А с Урала ты мне дашь знать, и я тебя вызову в аспирантуру». Так я и поехал во главе группы из 7 выпускников в Кызыл.

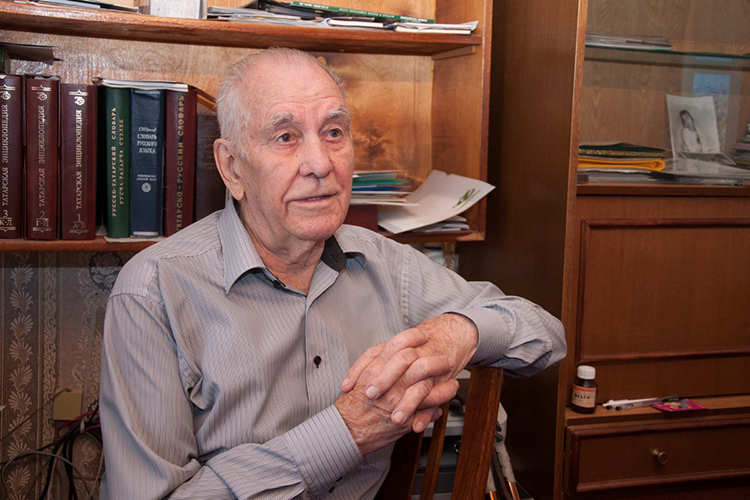

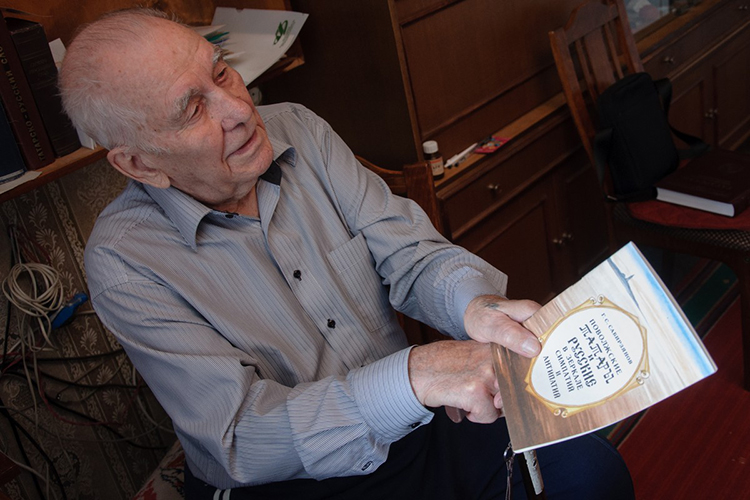

Сабирзянов Гумер Салихович — научный, партийный и общественный деятель.

Родился 20 апреля 1933 года в деревне Новое Фейзуллово ныне Кошкинского района Самарской области; историк, кандидат исторических наук (1971), заслуженный работник культуры ТАССР (1983), заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2008). Один из организаторов и руководителей Института татарской энциклопедии АН РТ. Окончил Ульяновский педагогический институт (1955), Академию общественных наук при ЦК КПСС (Москва, 1971).

С 1955 года в системе народного образования города Кызыла Тувинской автономной области: учитель истории, заведующий учебной частью школы-интерната, инспектор городского отдела народного образования. С 1961-го на партийной работе в Кызыле: заведующий отделом пропаганды и агитации горкома КПСС, помощник первого секретаря тувинского обкома КПСС, заместитель заведующего идеологическим отделом (с 1963 года), заведующий отделом школ и учебных заведений тувинского обкома КПСС (1965–1968).

По окончании АОН при ЦКПСС (1971) получил направление для работы в Казань и был назначен начальником отдела социально-культурных учреждений управления делами совета министров Татарской АССР. В 1971–1980 годах отдел под его руководством курировал деятельность министерств народного образования, культуры, социального обеспечения, здравоохранения, комитетов по физической культуре и спорту, управлений по печати, аптечному делу, архивного управления. В 1980–1992 годах — заведующий кафедрой теории и истории культуры Казанского института культуры и искусств. Там им был разработан полноформатный спецкурс «Социальное развитие и культура народов Среднего Поволжья с древнейших времен до начала ХХ века».

В 1992-м был приглашен на должность заведующего отделом татарской энциклопедии АН РТ. На базе этого отдела постановлением кабинета министров РТ в 1994 году был создан Институт татарской энциклопедии (ИТЭ) АН РТ (директор — академик АН РТ М.Х. Хасанов), в котором Сабирзянов был назначен заместителем директора института и одновременно заместителем главного редактора, ответственным редактором многотомной татарской энциклопедии. С 2011-го — ответственный редактор ТЭ и заместитель ее главного редактора.

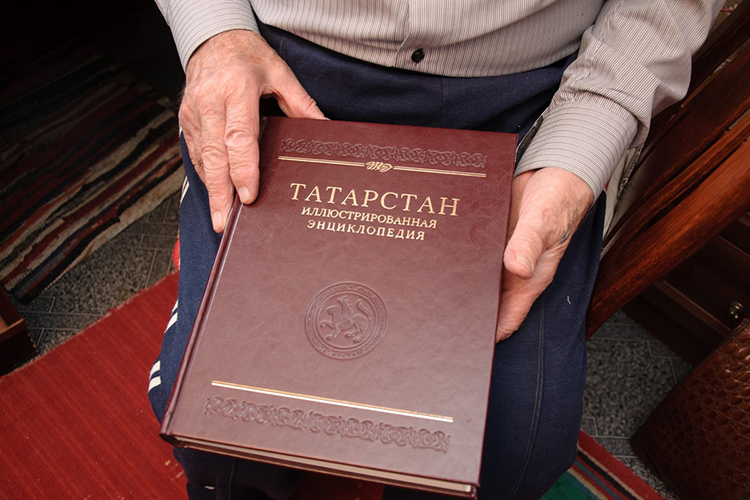

За период работы Сабирзянова в ИТЭ АН РТ были разработаны и изданы фундаментальные труды: татарский энциклопедический словарь — на русском языке в 1999-м, на татарском — в 2002 году; татарская энциклопедия в 6 томах на русском и 1–4-е тома ТЭ на татарском языках: в 2013-м издана книга «Татарстан: иллюстрированная энциклопедия», в которой он выступил как автор проекта концепции и ответственный редактор. Книга удостоена премии ассоциации книгоиздателей России в конкурсе «Лучшая книга года – 2013» в номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание».

Сабирзяновым проведены исследовательские работы истории взаимопомощи народов СССР в области культурного строительства в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства, социокультурного развития народов Среднего Поволжья и Южного Приуралья, историографии межнациональных отношений в этих регионах.

За вклад в разработку и издание татарского энциклопедического словаря на русском и татарском языках удостоен Государственной премии РТ (2005). Награжден орденом «Знак Почета», медалями, почетной грамотой РТ.

Еще в институте я читал лекцию о международном положении, в 50-е годы такой лектор — это был золотой фонд отдела пропаганды в аппарате, и в Кызыле я стал тоже читать лекции о международном положении, они были востребованы, там таких специалистов почти и не имелось. Скоро стал известен среди партийной общественности, комсомольской, и меня через полгода забрали заведующим отделом пропаганды и агитации горкома комсомола. Там я проработал, наверное, месяцев 8, меня избрали секретарем горкома комсомола, и так пошло: секретарь горкома комсомола, завотделом пропаганды и агитации горкома партии, помощник первого секретаря обкома партии. Потом образовали в новых районах отделы школьного образования и меня назначили заведующим отделом школ и учебных заведений тувинского обкома КПСС.

— Вы сказали, что у вас почти не сохранилось фотографий тувинского периода.

— Я ведь уже собирался на тот свет, серьезно болел, множество фотографий послал в Национальный музей Тувы, да и татарстанские тоже многие раздал уже.

— Вы ведь там работали вместе с отцом будущего министра обороны России Кужугетом Шойгу. Он в Туве был первым секретарем обкома?

— Нет, первым секретарем был легендарный Салчак Калбакхорекович Тока, он был не только у себя первый, его как старейшину среди депутатов избрали председателем сессии Верховного совета СССР. Существовала такая традиция, когда сессию открывает самый пожилой депутат. А вот секретарем обкома партии по идеологии, незадолго до того как меня назначили заведующим отделом, поставили бывшего редактора республиканской общественно-политической газеты «Шын», что в переводе с тувинского означает «правда», Кужугета Серээ оглу, или Сереевича, Шойгу. Он был моим непосредственным руководителем. Нынешний министр обороны России был тогда еще мальчонкой лет 6–7.

— Вы его видели тогда?

— Не только видел, но и по попе шлепал (смеется). Тогда мы по субботам тоже работали, а жена Кужугета Сереевича была русской, специалистом по сельскому хозяйству, она уехала куда-то в командировку, и он взял Сережу с собой на работу. Вызывает меня: «Гумер Салихович, зайди ко мне, я с собой Сережу взял». Я зашел, Сергею дал карандаши, бумагу, а сам стал читать газеты. Смотрю, он схватил правительственный телефон и пытается звонить. «Ты что делаешь»? — спрашиваю. А он: «Я маме хочу позвонить». Объяснил ему, что телефон нельзя трогать, это белый, особый телефон, а мама уехала и ей звонить нельзя. Немного погодя он опять пошел к телефону, тогда я 6-летнего Сережу Шойгу положил поперек колена и отшлепал.

Его я часто наблюдал на обкомовской даче, у меня тоже была такая дача, нередко мы на волейбольной площадке встречались в выходные, он сидел там. Шойгу-младший был такой шустрый, хулиганистый, ничего такого, что он станет министром, я, конечно, не предполагал. После школы отец отправил его в Красноярский политехнический институт.

Гумер Сабирзянов: «Тувинский — это тюркский язык, но с большой примесью монгольской лексики. Я на тувинском выступал на пленумах райкомов партии, но не освоил его»

Гумер Сабирзянов: «Тувинский — это тюркский язык, но с большой примесью монгольской лексики. Я на тувинском выступал на пленумах райкомов партии, но не освоил его»

«Языки народов не особенно ценились в то время»

— Говорят, что знающему татарский язык не сложно овладеть тувинским. Это так?

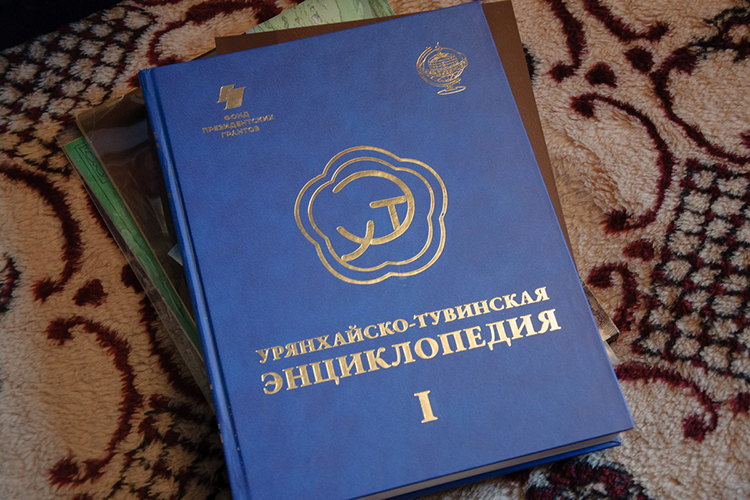

— Да, тувинский — это тюркский язык, но с большой примесью монгольской лексики. Я на тувинском выступал на пленумах райкомов партии, но не освоил его. Я писал доклад на русском языке, мой инструктор переводил на тувинский, и я тувинский текст зачитывал. Не ставил себе целью тувинский освоить, потому что в то время была идеология — новая историческая общность «советский народ», если вы помните. Поэтому языки народов не особенно ценились в то время, я там свой родной даже стал забывать. На бытовом же уровне отлично разговаривал на тувинском, я и сейчас, когда звоню директору Национального музея республики Бичелдей Каадыр-Оол Алексеевичу, то начинаю разговор по-тувински, а потом перехожу на русский. Он меня называет «главным тувинцем в Татарстане». Я участвовал в создании урянхайско-тувинской энциклопедии, Сергей Шойгу курировал ее издание.

— Вы приехали в Туву через 11 лет после ее присоединения к Советскому Союзу. Не было тогда какого-то настороженного отношения к приехавшим?

— Нет, что вы! Во-первых, там населения не очень много; во-вторых, в то время интеллигенции было мизерное количество, поэтому протестовать было некому. Основная масса народа — араты, то есть чабаны. Более того, это была нищенская республика, которую грабили китайцы. Для примера, китайский купец приезжает в Кызыл — столицу Тувинской Народной Республики, привезет на арбе ткань, перец, соль. Ткани меняли как? Берет быка, от рога до рога обворачивает тканью, и «ткань — тебе, а бык — мне». Поэтому тувинцы говорили, что китайцы их грабили беспощадно. И они в СССР вступили с огромным удовольствием, но кадров собственных не было, потому ЦК партии посылал туда специалистов из РСФСР, среди них оказался и я.

«Я участвовал в создании урянхайско-тувинской энциклопедии, Сергей Шойгу курировал ее издание»

«Я участвовал в создании урянхайско-тувинской энциклопедии, Сергей Шойгу курировал ее издание»

— А местная интеллигенция говорила по-русски, тот же Кужугет Шойгу?

— В мое время Кужугет уже окончил центральную, по-моему, комсомольскую школу. Все-таки 11 лет прошло. Существовала новосибирская партийная школа областная, так что тувинская интеллигенция пусть и находилась в зачаточном состоянии, но уже была образована.

«Ответил, что я уже в Казани и вернулся к своему народу»

— В вашей биографии есть Академия общественных наук при ЦК КПСС.

— Это даже выше, чем Высшая партийная школа. Я окончил академию защитой кандидатской диссертации. Там лекции читали самые выдающиеся, самые признанные специалисты. В частности, историю советской культуры в нашей группе (7–8 человек) читал Ким Максим Павлович, академик АН СССР, «Новую историю» читал Наумов, тоже известный ученый. Там образование давали хорошее.

— Обучаясь в Москве, не общались с высшими советскими партийными лидерами?

— Только с Демичевым. Петр Нилович Демичев был секретарем ЦК КПСС, позже стал министром культуры СССР. Не то что общался, просто на наши общие партийные собрания в академии приходил кто-нибудь из руководителей ЦК. Когда Демичев пришел на собрание, я там выступал, смотрю, он сидит и конспектирует. А потом меня позвали в ЦК на Старую площадь к Демичеву. Он сказал, что ему мое выступление понравилось, и предложил Сергею Трапезникову, историку и члену ЦК КПСС, со мной глубже поговорить. Но Трапезников со мной больше общался о тувинских делах.

«В качестве заведующего отделом пропаганды и агитации горкома КПСС я в 1968 году попал в Высшую партийную школу Москвы на курсы повышения квалификации, там я и познакомился с Мансуром Хасановым»

«В качестве заведующего отделом пропаганды и агитации горкома КПСС я в 1968 году попал в Высшую партийную школу Москвы на курсы повышения квалификации, там я и познакомился с Мансуром Хасановым»

— После академии поехали в Казань, куда вас пригласил Мансур Хасанов, тогда зампред совмина ТАССР.

— Да, в качестве заведующего отделом пропаганды и агитации горкома КПСС я в 1968 году попал в Высшую партийную школу Москвы на курсы повышения квалификации, там я и познакомился с Мансуром Хасановым. Мы с ним там общались и в 1971-м, когда он защищал докторскую диссертацию в Москве, а я принимал участие в процессе ее «обмывания». Я его там сравнил с астронавтом, который открывает новые звезды. Он же писал о Галимджане Ибрагимове, который был в некотором забвении, а Мансур Хасанович вытащил, показал всему миру особенности его творческой жизни, духовный мир татарского народа. Вот тогда он пригласил меня на работу в Казань.

— Как это произошло?

— Организовал приглашение и отправил запрос на меня в ЦК партии. В ЦК меня хотели оставить в Москве — зампредседателя всесоюзного общества «Знание», я прошел собеседование, одобрили, предложили квартиру двухкомнатную, правда, я ее должен был выкупить. Но сказал, что у меня двое детей, мы снимали квартиру, в финансовом отношении оскудел. Но, самое главное, узнал, что меня назначают куратором естественно-научного направления. Возмутился — я же не физик или химик.

После этого я позвонил Мансуру Хасановичу и сказал, что готов выехать в Казань. Когда уже приехал в Казань, позвонили из Москвы, сказали, дескать, передайте Сабирзянову, что мы сделаем перестановку — человека, который отвечал за общественные знания освобождаем, а Сабирзянова назначим. Ответил, что я уже в Казани и вернулся к своему народу. Так стал начальником отдела социально-культурных учреждений управления делами совета министров Татарской АССР.

Мемориальная доска первому президенту Академии наук Татарстана Мансуру Хасанову

Мемориальная доска первому президенту Академии наук Татарстана Мансуру Хасанову

«Хасанов повел меня представлять к Табееву»

— Еще в вашей биографии была работа завкафедрой теории и истории культуры Казанского института культуры и искусств.

— Где-то в 1974 году, наверное, меня Мирфатых Закиевич Закиев приглашал на заведование кафедрой в пединститут. В принципе, я дал согласие (разговор был где-то в апреле – мае), что приступлю к работе с нового учебного года. И вдруг меня президиум Верховного совета СССР наградил орденом «Знак Почета» за большой вклад в выполнение заданий пятилетки в области культуры социального строительства. После награждения орденом было неудобно уходить. Я Закиеву позвонил, сообщил, что не могу покинуть, и продолжал работать до 1980 года. Потом уже ушел в вуз.

Дело в том, что в то время зарплата у нас была не очень большая, заведующим кафедрой меня пригласили на 275 рублей в месяц, а в совмине я получал 195. Гумер Исмагилович [Усманов] мне персональную надбавку сделал 20 рублей, но все равно это в сумме 210 рублей. Плюс перспектива научной работы.

Фикрят Табеев

Фикрят Табеев

— С Фикрятом Табеевым успели плотно поработать?

— Нет, с Табеевым я не так плотно работал, Мурзагид Валеев — секретарь татарского обкома КПСС, Мударис Мусин — заведующий отделом культуры, очень мудрый человек. С ними работал.

Но, конечно, когда я приехал в Казань, Хасанов повел меня представлять к Табееву. Я рассказал, как учился, показал диплом, он посмотрел: «О, все пятерки». Показал диссертацию, она была на тему «Взаимопомощь народов СССР в культурном строительстве в годы Великой Отечественной войны». Он спросил, есть ли там о Татарстане. Я сказал, что есть, но в той мере, которую Татарстан занимает в составе СССР. Он: «Надо было побольше о Татарстане». В масштабах помощь Украине, Белоруссии, Молдавии, другим союзным республикам оказывали более существенную, а о Татарстане я писал в составе РСФСР. А Хасанов мне на ногу наступает, мол, не надо спорить.

— О Табееве говорят, что он не поднял экономику ТАССР, но был противником развития татарского языка. Даже приписывают ему фразу, что татарский — это язык доярок, который должен исчезнуть.

— Нет, что вы! Табеев, конечно, татарский знал плохо, он же не в татарских школах учился, родился в Рязанской области. Но, самое главное, в то время началась пропаганда идеологии единого советского народа, и у этого единого народа скрепляющим, цементирующим элементом был русский язык. Поэтому и внимание к языкам национальных республик ослабло.

— Просто Табеева сравнивают с Игнатьевым, другим первым секретарем татарского обкома, сделавшим для татар очень много…

— Табеев, как говорил мой любимый педагог Ким Максим Павлович, был главным научным идеологом теории единой исторической общности «советский народ».

— Значит, он не боролся с татарским языком?

— Он не боролся за популяризацию татарского языка, но и не мешал.

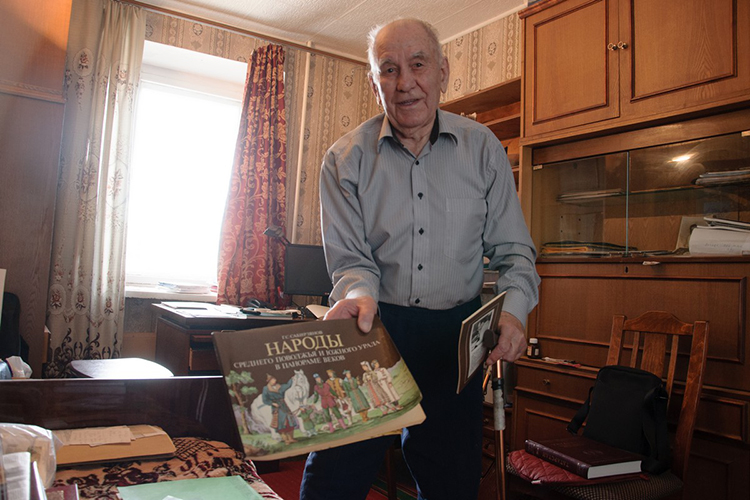

«Китайцы, японцы тоже знали татар, и поэтому в книге, которую я написал, «Народы Среднего Поволжья в панораме веков» показал их движение от Сибири до Приуралья и Поволжья»

«Китайцы, японцы тоже знали татар, и поэтому в книге, которую я написал, «Народы Среднего Поволжья в панораме веков» показал их движение от Сибири до Приуралья и Поволжья»

«Байрамова подала на меня в суд»

— Как вы относитесь к теории недавно скончавшегося и уже упомянутого вами Мирфатыха Закиева, что татар нет, а есть кусаны и булгары?

— Это его неправильно поняли. Совершенно неверно представлять татарский народ, его корни только от волжских булгар, татары пришли с Востока, и мы были от них в зависимости. Китайцы, японцы тоже знали татар, и поэтому в книге, которую я написал, «Народы Среднего Поволжья в панораме веков» показал их движение от Сибири до Приуралья и Поволжья.

Татары — народ, который входил в состав различных каганатов. Мы же письменной культурой овладели намного раньше, чем русские.

С принятием ислама каждый мусульманин был обязан читать Коран, народ стал изучать азбуку арабскую, и у нас была поголовная грамотность. Я в 1989 году написал письмо на имя Усманова Гумера Исмагиловича, что надо подумать над созданием энциклопедии народов Среднего Поволжья, чтобы расходы на эти цели республики могли бы долевым участием разделить, но такую энциклопедию надо создать. И это совпало со временем, когда был поставлен вопрос о создании татарской энциклопедии.

— В 1992 году вас позвали, чтобы создать Институт татарской энциклопедии.

— Причиной стало то, что я написал вот это письмо об энциклопедии народов Среднего Поволжья. Мне кажется, эта задача и сейчас стоит. Неплохо было бы создать такую энциклопедию.

«Когда Байрамова шумела, я написал брошюру «Поволжские татары в зеркале симпатии и антипатии»

«Когда Байрамова шумела, я написал брошюру «Поволжские татары в зеркале симпатии и антипатии»

— Создать татарскую энциклопедию стало возможным только после того, как Татарстан объявил о своем суверенитете. Вы как-то участвовали в национальном движении?

— Когда на площади Свободы шумели, то некоторые теряли меру. Суверенитет в моем понимании — это не отделение от Российского государства, а возможность получить внутри него все для развития собственной культуры. А когда Байрамова шумела, я написал брошюру «Поволжские татары в зеркале симпатии и антипатии». Пошел к Мансуру Хасановичу, показал, он ее одобрил, и брошюру выпустили тиражом в 30 тысяч экземпляров. Байрамова подала на меня в суд, я ее там критиковал, но пришла не сама она, а ее представитель: «Уважаемые судьи, перед вами сидит противник татарской культуры, татарского народа». Такое понес… Но в результате суд принял во внимание мои доводы.

— Потом встречались с Фаузией Байрамовой?

— Встречались неоднократно. Надо сказать, если бы, помимо Байрамовой, не было таких разумных людей, как Тагиров Индус Разакович, Дамир Исхаков… Войска же стояли в марийских лесах, могли раздавить, растоптать. Да, такие люди, как Байрамова, были нужны, но меру она тогда потеряла. Она, конечно, патриотичная, но надо историческую обстановку понимать.

«Минтимер Шарипович сыграл огромную роль в издании татарской энциклопедии, я ему каждый том приносил, вручал, он с огромным интересом принимал, его биографию в энциклопедии я тоже написал»

«Минтимер Шарипович сыграл огромную роль в издании татарской энциклопедии, я ему каждый том приносил, вручал, он с огромным интересом принимал, его биографию в энциклопедии я тоже написал»

«С Минтимером Шариповичем частенько встречались в столовой совета министров за одним столом»

— С Минтимером Шаймиевым вы в каких отношениях?

— Минтимер Шарипович сыграл огромную роль в издании татарской энциклопедии, я ему каждый том приносил, вручал, он с огромным интересом принимал, его биографию в энциклопедии я тоже написал. Я с Минтимером Шариповичем был знаком, когда он был еще министром мелиорации ТАССР, мы частенько встречались в столовой совета министров, за одним столом, можно сказать, молодость прошла.

Он стал президентом Татарстана, покровительствовал созданию нашей энциклопедии. Никаких замечаний от него к своей работе мы не получали, наоборот, он помог создать институт со штатом, достаточным для того, чтобы создать такую энциклопедию.

Вы знаете, как все это начиналось? В 1989 году, когда перестройка случилась, когда обком партии стал терять влияние, создали орган (забыл название) для связи с общественностью, и Усманов был назначен председателем. И на первом же заседании этого органа выступает Закиев Мирфатых Закиевич, рассказывает, что мы создаем такие-то труды по истории нашей, культуре. К тому времени союзные республики практически все создали энциклопедии. Гумер Исмагилович спрашивает, что нужно для того, чтобы сделать энциклопедию. Нам ведь ЦК не разрешал, Табеев в свое время по запросу Мансура Хасановича ставил вопрос, чтобы получить разрешение для создания энциклопедии. Суслов сказал тогда, что это проявление партийной нескромности.

«Я с Минтимером Шариповичем был знаком, когда он был еще министром мелиорации ТАССР, мы частенько встречались в столовой совета министров, за одним столом, можно сказать, молодость прошла»

«Я с Минтимером Шариповичем был знаком, когда он был еще министром мелиорации ТАССР, мы частенько встречались в столовой совета министров, за одним столом, можно сказать, молодость прошла»

— Ладно хоть не обвинение в буржуазном национализме…

— Дело же не в татарах, а в том, что автономная республика. Так вот, Гумер Исмагилович спрашивает, что нужно для того, чтобы создать энциклопедию. Закиев говорит: «Я, Гумер Исмагилович, не могу сказать, но в союзных республиках институты в составе 130–160 человек». Закиев продолжает: «Мы, конечно, таких денег не найдем. Может, обратиться к богатым татарам за рубежом?» Усманов говорит: «Не надо к ним обращаться, миллион рублей мы и сами найдем в год». С этого и начали, создали отдел татарской энциклопедии в ИЯЛИ под руководством Закиева (он был тогда директором), по-моему, в составе из 6 человек, потом довели до 16. Это мизер для энциклопедии, в ней разделов одних 70 с лишним.

Сначала заведующим этим отделом поставили Фарида Хакимзянова, археолога, булгароведа. Хакимзянов, конечно, не имел такого опыта работы с министерствами, ведомствами, который был у меня, поэтому Мансур Хасанович сказал: «А давайте Сабирзянова назначим на эту должность». И Хасанов меня приглашает, я дал согласие, потому что сам писал об энциклопедии народов Среднего Поволжья.

В это время началось движение за создание нашей Академии наук. Тогда и противников было много, но создали, Мансур Хасанович стал председателем оргкомитета, чтобы отдел энциклопедии из ИЯЛИ перевести и при академии сделать. И я стал заведующим отделом в составе Академии наук РТ, института тогда еще не было, но тут долго рассказывать. Потом с помощью председателя совмина РТ Сабирова Мухаммата Галлямовича (мы с ним очень дружно работали) и при поддержке, конечно, Шаймиева наращивали-наращивали, довели отдел до 42 человек. Это считалось даже нескромно — еще штат просить дальше.

— После этого был создан Институт татарской энциклопедии?

— Потом Минтимер Шарипович издает указ, очень мудрый, «О программе татарской энциклопедии». Вообще-то этот документ должен был называться «О государственной программе», но, если бы так назвали, надо было бы проводить через Верховный совет. И обсуждение, подготовка и это все заняло бы столько времени. Так появилась программа татарской энциклопедии и штат в 106 человек. Мы приблизились к идеалу и стали создавать институт. Когда отдел начал расти, мы сидели втроем — Ильдус Бариевич Хайбуллин, главный ученый секретарь академии, Мансур Хасанович и я. Ильдус Бариевич говорит: отдел разросся, может, отдельный институт сделаем? Хасанову понравилась идея, он сам стал директором.

«Я ее называю паспортом татарского народа»

«Я ее называю паспортом татарского народа»

— Почему Мансур Хасанов в свое время ушел с поста президента Академии наук РТ, которую сам же и создавал?

— Он заболел, стало тяжело работать, а в Институте татарской энциклопедии ему помогали, я был заместителем директора. Мансур Хасанович многое сделал для республики в свое время. В Советском Союзе была политика обеспечивать отрасли хорошо образованными кадрами. Когда Мансур Хасанович работал зампредом совмина ТАССР, у нас министром народного образования был Махмутов Мирза Исмагилович, министром культуры — Булат Гизатуллин знаменитый, управлением печати заведовал Пушкарев — хороший специалист, аптечное управление — Анисимова. Тогда придавали огромное значение укомплектованию министерств людьми, которые преданы делу, могут работать. Если взять только министерство просвещения, заместителем по учебной работе была Зинаида Михайлова — выдающийся педагог, заместителем по строительству был Галиахметов. Сколько тогда школ построили!

При Мансуре Хасановиче решили мы проблему перехода к всеобщему среднему образованию молодежи. Надо было школы строить, обеспечивать лаборатории, педагогов готовить. Принимались самые настоящие государственные меры. Мансур Хасанович был организатором этого дела. Это одно большое дело, а другое — я уже вам рассказывал на открытии мемориальной доски, как мы боролись с туберкулезом.

— Создание энциклопедии, наверное, стало самым большим его достижением?

— Я ее называю паспортом татарского народа. К сожалению, нынешнее поколение нашей интеллигенции как-то отошло от энциклопедии по двум причинам. Во-первых, тираж оказался недостаточным, во-вторых, интернет, но ведь в нем все не найдешь, а тут не только рассказ об имени, но и иллюстрации, и список литературы. Мы, конечно, мечтали создать второе издание энциклопедии… Как узбеки делали в свое время, они свою энциклопедию бесплатно раздали в каждую семью, а у нас так не получилось. Я надеялся, что мы второе издание сделаем, но сейчас немного не до этого республике.

Но я написал письмо ученому совету института с просьбой создать хотя бы предметный указатель к татарской энциклопедии в одном томе. Там отдельные биографии ученых, хозяйственных деятелей, партийных, военных и так далее. Это не очень дорогое издание, и его можно раздать по всем школам, вузам, техникумам. Тогда и учителя, и студенты-дипломники, и аспиранты могли бы пользоваться. Мы будем обсуждать план работы института на будущий год, и я бы очень хотел видеть предметный указатель к многотомной татарской энциклопедии.

«Мы, конечно, мечтали создать второе издание энциклопедии»

«Мы, конечно, мечтали создать второе издание энциклопедии»

«Сейчас послушайте передачи — там тренькают на нескольких струнах инструмента»

— Вы неравнодушны к теме культуры. Что думаете о состоянии нашей татарской музыкальной культуры, эстрады?

— Была фундаментальная культура, пение сопровождалось оркестром или хотя бы оркестровой группой, а сейчас послушайте передачи — там тренькают на нескольких струнах инструмента… У нас много композиторов, они создают хорошие вещи. У нас выросла Резеда Ахиярова — это же выдающийся композитор современной России, не только Татарстана. Сейчас стал немножко проявлять себя Низамов Эльмир. Есть молодые ребята, но с ними, конечно, надо работать.

— А о певцах что скажете? Вы, наверное, поклонник Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой?

— Такие люди появляются штучно. Но в последнее время консерваторию у нас окончил Филюс Кагиров, в Башкортостане живет Ришат Тухватуллин. Это тоже люди уровня Ильгама. Или Эльмира Калимуллина, потом маленькая девочка есть очень талантливая, победительница «Голос.Дети», Саида Мухаметзянова. Такие люди рождаются штучно, их надо беречь.

Саида Мухаметзянова

Саида Мухаметзянова

— А как вы относитесь к религии?

— Этот вопрос для меня очень существенный, я, конечно, обучение азам религиозной культуры у бабушки своей прошел, но ведь наше поколение намазы не читало. Я считаю, что отказываться от религиозной культуры нельзя. Она необходима семье и такой духовной общественности, но считать, что религия — это единственный источник духовного роста, тоже ошибочно. Татарский народ ведь не сломался под давлением ислама, наши ученые молодые люди, начиная с отца Шигабутдина Марджани, стали уезжать на Восток, я их в своей книге по истории энциклопедии назвал «татарскими Ломоносовыми в учебных заведениях восточных стран». Я думаю, что без веры народ не может жить, но полностью полагаться только на веру и не проявлять творческую инициативу самим людям — это тоже было бы ущербно.

Между прочим в моей родной деревне Новое Фейзуллово (Яңа Җүрәй) Самарской области мечеть работала все время, не закрывалась. А я начал писать родословную Сабирзяновых. Мои родители, предки вышли из Иске Җүрәй, выселенные образовали Новый Җүрәй…

«Я считаю, что отказываться от религиозной культуры нельзя»

«Я считаю, что отказываться от религиозной культуры нельзя»

«Сейчас могу сказать, что наша семья — интеллигентная»

— Несмотря на возраст, у вас немало планов.

— Зрение настолько плохое, что не могу залезть в архивы, поручил это своим родственникам. Но надо мусульманскую культуру шәҗәрә (родословную) продолжать внедрять. Это в Татарстане делается очень хорошо. И, я думаю, шәҗәрә заложу и мои потомки будут продолжать. Видите, как получилось? Советская власть настолько подняла низы. Мой отец рос, собственно, сиротой, он остался без матери в 3–4 года, а без отца — примерно в 10–12 лет, стал одним из первых коммунистов деревни, первым председателем колхоза, вернулся с войны раненый, его райком партии назначил председателем двух колхозов — своего и соседнего села. Я в своей деревне первым получил высшее образование, за мной потом пошел мой брат Фаат (он стал работать заведующим отделом самарского потребсоюза), одна сестра стала учительницей математики, другая — тоже, она сейчас заслуженный учитель Республики Татарстан. Сегодня могу сказать, что наша семья — интеллигентная.

— Вы уже говорили в интервью о жене и детях.

— Я уже 14 лет как вдовец. Супруга была дочерью латыша и русской, а в Туве где еще невесту найти? Там не было татар.

Двое сыновей было. Старший сын Вадим умер из-за болезни, он был крупным специалистом по цифровым технологиям, одним из организаторов электронного правительства, начальником отдела информатизации аппарата президента Республики Татарстан. Второй сын Ремис работает в управлении делами раиса Республики Татарстан.

«В молодости я был бегуном на 3 километра, у меня разряд имелся, на лыжах второй разряд был. Потом, когда не хватало личного состава, меня на слалом ставили в соревнованиях вуза»

«В молодости я был бегуном на 3 километра, у меня разряд имелся, на лыжах второй разряд был. Потом, когда не хватало личного состава, меня на слалом ставили в соревнованиях вуза»

— Спортивную форму не поддерживаете?

— В молодости я был бегуном на 3 километра, у меня разряд имелся, на лыжах второй разряд был. Потом, когда не хватало личного состава, меня на слалом ставили в соревнованиях вуза. В годы студенчества (а я в 1947-м стал студентом, от станции Кошки до Ульяновска — 200 километров) билеты не продавали на поезд, и мы ездили в тамбурах, на крышах поездов, я там проморозил колени… Однажды долго-долго ждали — нет товарняков, чтобы на подножках ехать, пришел товарный, а там часовые с собаками. В одном вагоне бетонные трубы, мы взяли 4–5 пацанов, тайно залезли в эти трубы, там полностью замерзли. Последствия этого ощущаю до сих пор.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 5

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.