«Существует Европейская идея, а Русская идея в значительной степени от нее зависит. Европа создала культуру как уникальный феномен. Ничего похожего на Востоке, смею заверить, нет. Однако в ЕС европейская культурная модель самоуничтожилась, а у нас она сохранилась. Более того, мы способны ее развивать. Таким образом, единственный подлинный европеец сегодня — это русский европеец», — рассуждает доктор философских наук, писатель Игорь Евлампиев. О том, почему китайцы — это «американцы Востока», когда было искажено христианство, что Фридрих Ницше позаимствовал у Александра Герцена и какой философский смысл скрывается за событиями на фронте, Евлампиев рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

Игорь Евлампиев: «Когда произносим слово «культура», подразумеваем то, в чем живем мы. Многие из нас и не догадываются, что европейская модель культуры абсолютно уникальна»

Игорь Евлампиев: «Когда произносим слово «культура», подразумеваем то, в чем живем мы. Многие из нас и не догадываются, что европейская модель культуры абсолютно уникальна»

«Когда мы говорим о европейской культуре, мы не должны забывать, что она теперь русская насквозь»

— Игорь Иванович, нашу страну традиционно считают щитом между Востоком и Западом (известны, к примеру, блоковские строки: «Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас монголов и Европы»). Другие полагают, что Россия — это некий синтез западной и восточной культур, их творческое переплетение на 1/6 суши. Кто здесь прав, на ваш взгляд?

— Когда говорят о том, что Россия — это синтез культур Запада и Востока, я всегда задаю вопрос: «Скажите, а что такое культура Востока?» И я тут же вам отвечу от себя: «Нет никакой культуры Востока в том смысле, в каком мы, европейцы, обычно понимаем культуру». Для нас это что-то очень динамично развивающееся, несущее на себе печать личности великих творцов и обязательное для духовного развития каждого человека. Такой культуры нет на Востоке, если не иметь в виду современные европейские влияния. Применительно к восточным цивилизациям «культура» — это скорее условное обозначение целого комплекса архаических форм, почти не меняющихся на протяжении столетий и даже не осознаваемых людьми, хотя и действующих на их подсознание. Такая культура есть и у нас, например наши былины и сказки, но мы не выделяем этот уровень, поскольку знаем, насколько богаче та высокая культура, которая имеет авторский и творческий характер. Конечно, тенденция к созданию такой высокой культуры была и на Востоке, но почему-то там общество так устроено, что она все равно подчинялась традиционным, неизменным, архаическим формам и не имела такого бурного развития, как в Европе. К примеру, есть великая китайская живопись. Я, кстати, в июне был с лекциями по истории русской философии в КНР и был поражен некоторыми вещами. В Пекине есть большой четырехэтажный Музей национальной культуры, в нем три этажа занято произведениями традиционной китайской живописи, на четвертом находятся самые древние, на втором — работы современных авторов. Так вот, спускаясь с четвертого этажа на второй, не чувствуешь никакого развития содержания, современные авторы продолжают разрабатывать все те же архаические формы. Или другой пример: в Поднебесной нет музыкальной культуры в ее высоком европейском смысле. Как я понял, там нет традиции слушать серьезную музыку, видеть в ней духовный смысл и считать это важной частью образования личности. Внутри европейской культуры каждому понятно, о чем я говорю — даже если человек не ходит в филармонию, он все равно знает: «Ходить туда надо, а если я этого не делаю, то это мой недостаток». В Китае вы не встретите подобной рефлексии. Да, наиболее образованные китайцы знают, что в Европе есть такой феномен, как классическая музыка. Но он им настолько чужд, что они искренне не понимают, зачем это нужно. По крайней мере, в том круге довольно образованных китайских студентов-русистов, которые изучают Россию и ее философию, я это с удивлением подметил.

Игорь Иванович Евлампиев — историк русской философии, специалист по философии культуры. Доктор философских наук (2000). Профессор.

Родился 4 октября 1956 года. В 1979-м окончил физический факультет СПбГУ.

В 1987-м защитил кандидатскую диссертацию на тему «Философское значение математизации физического знания».

В 1986–1997 годах работал последовательно ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры философии Санкт-Петербургского государственного технологического института. В 2000-м защитил докторскую диссертацию на тему «Метафизика человека в русской и западноевропейской философии конца XIX – начала XX века». С 2000 года работает на кафедре философии Северо-Западной Академии государственной службы. С 2008-го работает в Институте философии СПбГУ. Автор целого ряда книг и монографий, в том числе «Художественная философия Андрея Тарковского», «История русской метафизики в XIX–XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта» (в двух томах), «Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф.М. Достоевского», «Русская философия в европейском контексте» и др.

Дело в том, что, когда мы произносим слово «культура», мы подразумеваем то, в чем мы постоянно живем и без чего не можем существовать. Многие из нас и не догадываются, что европейская модель культуры абсолютно уникальна. Применяя тот же термин для ее китайской или другой восточной модели, мы сопоставляем несопоставимые вещи. Да, в Поднебесной есть идущие в глубокую древность традиции музыки или живописи, но, если мы будем говорить о них с точки зрения их ценности и роли в обществе, то это что-то абсолютно другое. В Китае это просто одна из рутинных, вторичных и совершенно не принципиальных слагаемых социальной жизни. У нас, в Европе, как вы знаете, это не так.

По роду своей деятельности я постоянно занимаюсь прояснением смысла очень популярного ныне понятия «Русская идея», хотя я бы расширил его до понятия «Европейская идея», сейчас вы поймете почему. У русского философа Владимира Соловьева, как известно, прослеживается мысль, что у каждой нации есть своя идея. Он красиво сказал по этому поводу: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». Так вот, прежде всего, следует сказать, что существует Европейская идея, а Русская идея в значительной степени от нее зависит. О Европейской идее в свое время много писали немецкие романтики, а ее гениальное и предельно точное, на мой взгляд, выражение дал немецкий философ-идеалист Иоганн Готлиб Фихте — его часто называют одним из родоначальников идеи единой Европы. Основа для европейского единства (не того, которое сейчас фиктивно достигнуто в ЕС, а подлинного), утверждает Фихте, — это высокая культура. Европа создала культуру как уникальный феномен, обладающий абсолютной ценностью для развития человека и общества. Именно в этом заключается причина невероятной динамики европейского развития — в наличии особого типа культуры, вся суть которой — в постоянном порождении новых оригинальных форм. Ничего похожего на Востоке, смею заверить, нет. Поэтому, когда кто-то начинает говорить о синтезе Запада и Востока, я обычно спрашиваю: «Если уж мы выбрали критерий культуры в качестве основания синтеза, можно ли Европу, обладающую этим уникальным достоянием, культурой, соединять с тем, где ничего подобного не просматривается?»

Еще раз повторю: мы (европейцы) живем в обществе, где культура все еще понимается как абсолютная ценность, и именно Европа изобрела эту ценность и показала всему миру, что цивилизация может правильно развиваться лишь в том случае, если эта ценность положена в основу. Именно этот путь плодотворен для развития любой нации и человечества в целом. И совершенно не случайно, когда мы видим в развитии восточных стран в последние два столетия какие-то яркие явления, мы обнаруживаем в их основе принятие европейской модели. Я всегда привожу в пример великую японскую литературу ХХ века. Кобо Абэ, Рюноскэ Акутагава, Осаму Дадзай, Кэндзабуро Оэ — это великие писатели, известные во всем мире, я их всех знаю и люблю. Или есть феномен японского кинематографа, тоже родом из прошлого столетия: Акира Куросава, Кэндзи Мидзогути и прочие. Но что это такое? Японцы просто очень успешно усвоили формы европейской культуры, вложили в нее свое национальное содержание, и в результате появились великие японские книги и фильмы. Это очень наглядный пример, он означает, что Европа изобрела такую модель, которая универсальна, она вовсе не европейская, а общечеловеческая. Ее можно и нужно заимствовать всем, и это вовсе не ведет к подавлению или умалению национальных традиций. В этом смысле я против евразийства. Вы, наверное, это имели в виду, спрашивая меня о синтезе?

— Да, в том числе. Хотя взгляд на Россию как на связующее звено свойственен не только евразийцам.

— Нет, я полагаю, что Россия — это европейская страна, и наша Русская идея является продолжением Европейской. Именно таким был взгляд Федора Достоевского, который он сформулировал в своей Пушкинской речи и еще раньше, в монологе Версилова из романа «Подросток». Помните, Андрей Петрович Версилов говорит: «Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. <…> Русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями». Таким образом, единственный подлинный европеец сегодня — это русский европеец. Это Достоевский сформулировал еще в последней четверти XIX века. Парадокс или трагедия Европы в том, что она утратила понимание ценности собственной культуры. Об этом, между прочим, написал еще раньше Достоевского Александр Герцен в своей книге «С того берега». Он говорил о том, что Европа стала мещанской, «мир этот пережил эпоху своей славы» и больше не способен осознать свою значимость. Но Россия восприняла европейские культурные формы и вложила в них свое содержание. Когда мы произносим словосочетание «европейская культура», мы не должны забывать, что она теперь русская насквозь. В эпоху Герцена и Достоевского утверждения о забвении европейцами ценности высокой культуры могли показаться сильным преувеличением. Но мы живем в то время, когда эта печальная истина стала очевидна всем думающим людям. Приход постмодернизма привел к тому, что в Европе модель высокой культуры оказалась уничтоженной, и только у нас она сохранилась. Более того, мы способны ее развивать. Если уйдем от ложной либеральной, постмодернистской традиции, мы окончательно станем единственными хранителями европейской культурной модели, и только от нас будет зависеть ее будущее. Я, кстати, общался, на эту тему с китайцами, и некоторые из них это понимают, особенно те, кто изучает русскую культуру. Китай долгое время ориентировался на современную западную культуру и философию, но теперь и там увидели, что ее больше нет, осталась пустота постмодернизма. Этим, в частности, а не только экономическими соображениями объясняется движение Китая в сторону России: именно у нас они могут найти ту модель, посредством которой смогут выразить свое национальное начало и свои традиции.

«Наши коммунисты твердят о достоинствах китайской системы (коммунизм плюс западное предпринимательство), но я, к сожалению, вижу одни недостатки»

«Наши коммунисты твердят о достоинствах китайской системы (коммунизм плюс западное предпринимательство), но я, к сожалению, вижу одни недостатки»

«Коммунистическую идею китайские интеллектуалы особенно не уважают и не понимают, зачем она нужна»

— Раз уж мы заговорили о Китае, хочется спросить: как китайцы воспринимают русскую философию и русскую идею и чем обусловлен их интерес? Зачем им это нужно?

— Мне кажется, мы преувеличиваем интерес Китая к нам, если посмотреть на это изнутри. В прагматическом смысле да, Китайская Народная Республика понимает, что без России она не проживет. А китайцы, прежде всего, прагматики. Один мой коллега-востоковед дал им очень удачное определение, назвав «американцами Востока». Как мы знаем, янки отличаются своим прагматизмом, но и китайцы от них не отстают. Сейчас, на фоне конфликта США и КНР, это сопоставление может показаться диким, но оно верное. К этому сводится весь Конфуций: как бы устроить общество на таких началах, чтобы все было надежно, устойчиво и хорошо работало. Поэтому, если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, китайцы на всех уровнях приветствуют дружбу с Россией, поскольку это полезно, выгодно, да и вообще только так можно победить врагов (при этом к самой Америке в Поднебесной относятся по-разному).

Однако серьезного интереса к нашей духовности у них нет по той простой причине, что у них нет духовности и культуры в нашем понимании. В этом контексте русская философия для них — совершенная экзотика. Конечно, находясь в КНР, я был в кругу людей, которые профессионально занимаются этой темой. Но я могу сказать о главном наблюдении, которое я вынес из своего визита в Китай (достаточно долгого, 20-дневного). Я ведь человек довольно старый — был студентом еще во второй половине 1970-х, а университет закончил в 1979 году. Начал преподавать в 1983-м. Я еще марксизм преподавал! И вот теперь я узнаю в Китае те годы, то время, когда я был студентом и молодым преподавателем, со всеми свойственными той эпохе недостатками. Наши коммунисты твердят о достоинствах китайской системы (коммунизм плюс западное предпринимательство), но я, к сожалению, вижу одни недостатки. Двоемыслие — прежде всего: говорим одно, думаем другое. Огромное количество людей думает совсем иначе, совсем не так, как говорят китайские лидеры. Китайцы, конечно, другие по складу своего характера, но для Советского Союза, как мы знаем, это стало одной из роковых причин, приведших страну к распаду. В России такая модель просто не могла долго существовать.

Меня, кстати, удивляют разговоры о том, что СССР имелась возможность сохранить. Вероятно, это было возможно, но я не считаю, что распад Союза — великая геополитическая трагедия, нарушившая логику истории. При тех двоящихся мыслях, в атмосфере которых мы жили (когда есть официальная идеология и есть мое личное представление, что вся эта идеология — чепуха), психическое здоровье нации ставится под большое сомнение. Но китайцы в настоящее время живут ровно в такой же ситуации. Это удивительно и печально: я был в интеллигентной среде, где мог наблюдать настроения, напомнившие мне мою юность. Это почти буквальное повторение нашего советского идеологического кризиса. Коммунистическую идею, насколько я могу судить, китайские интеллектуалы особенно не уважают и не понимают, зачем она нужна. Здесь можно было бы возразить, что, может быть, это нужно для народа и, вероятно, коммунизм в народной массе до сих пор популярен. Я задавал себе этот вопрос: как относятся к этому китайцы, которые работают на многочисленных заводах КНР? Не могу сказать за них — я видел то, что видел. Если китайские рабочие верят в коммунизм, тогда это в самом деле фактор устойчивости. Если же нет, то я не знаю, как КНР будет развиваться в ближней и дальней перспективе.

— Я был в свое время в Северной Корее. Не могу сказать, что там массово верят в идеи чучхе. Однако страна стоит как ни в чем не бывало одиноким социалистическим клочком суши, «омываемая» капиталистическим миром (Японией, Южной Кореей и прочими).

— Да чужой национальный характер нам никогда не понять до конца. Повлечет за собой это какие-то социальные феномены или нет, сказать сложно.

Что касается тех, кто в Китае занимается русской философией, то могу засвидетельствовать, что это очень активные и умные люди и они очень уважаемы в своей стране. Да и в принципе все, что связано с Россией, там сейчас уважаемо. Между тем вот еще один китайский парадокс: КНР явно идет на сближение с нами, идеологическое, культурное, практическое, но при этом за последние пять лет китайское руководство радикально усилило антирелигиозную пропаганду. Об этом мне сказали мои коллеги. Для китайских специалистов по русской философии эта ситуация в чем-то даже трагическая: они просто не могут публиковать свои работы, поскольку каждая такая публикация вольно-невольно содержит религиозные элементы. А современная китайская цензура начала все это жестко отсеивать. Поэтому для моих китайских коллег происходящее — существенное уменьшение перспектив для работы: они не смогут печататься, а значит, и занимать должности. И как это дальше будет коррелировать с нашим все более тесным сотрудничеством? Ведь у нас, в России, религиозность фактически наш национальный тренд.

Я не вижу в этом ничего плохого. Несмотря на критику официальной церкви и церковной традиции в моих работах по истории русской философии, я понимаю, что в практическом преломлении Русская православная церковь — это столп нашего общества. Я даже это подчеркну, чтобы не думали, что я из числа либеральных критиков РПЦ. Ничего подобного. Многие ложные по своей идейной сущности явления играли в истории позитивную роль. Да, в своих работах я вслед за многими русскими мыслителями утверждаю, что церковная идеология — это искаженная форма великого учения Иисуса Христа и плодотворное развитие европейской цивилизации возможно, только если она вернется к истинному христианству. Но для истории порой полезно и даже необходимо, чтобы победила упрощенная идеология. Мне иногда говорят: «Только представьте, что ваша гностическая, истинная религиозность, которую вы проповедуете в пику официальной догматике, взяла бы верх. Что бы тогда произошло с христианством? Это ведь элитная, сложная философская концепция, она не могла быть массовой и неизбежно погибла бы в истории». Да, я согласен: победив, она, скорее всего, просто исчезла бы и не оказала такого мощного влияния на европейскую культуру. Вероятно, исторически было обусловлено, чтобы искаженное, модифицированное христианство стало бы мейнстримом. Оно сыграло отведенную ему положительную роль, в том числе в истории России. Как человек я отношусь к церкви очень положительно. Но как историк и философ я должен говорить истину. Искаженная модель была полезна в течение длительного времени, но сейчас она подошла к своему пределу.

Кстати, таково же было отношение к церкви и философа Владимира Соловьева. Он всегда говорил о ней уважительно, его дед был православным протоиереем. Но при этом он часто критиковал церковь и обвинял ее в том, что уже невозможно было отрицать в XIX веке, что она искаженное христианство.

«Искажение христианства произошло уже в II веке нашей эры — в церковной традиции Рима»

— Все же хотелось бы немного удивиться вашему мнению об отсутствии культуры на Востоке. А как же великие памятники древнеиндийской письменности — «Веды», Махабхарата, шумерский «Эпос о Гильгамеше», китайские мыслители Конфуций и Лао-цзы? Или это не культура?

— Для любого философа очень важно точное определение, причем каждое понятие имеет разные уровни определения. То, что я назвал универсальной моделью, подходящей всем нациям, независимо от ареала их обитания, можно назвать современной культурой, свойственной человечеству начиная с эпохи Возрождения. Ведь и в Европе культура в этом смысле родилась достаточно поздно, и раньше она жила с теми же архаическими формами, которые продолжают господствовать на Востоке.

— То есть вы имеете в виду секуляризованную культуру, лишенную религиозной доминанты?

— Нет, тут я не согласен. Здесь вы затрагиваете еще одну большую проблему. Возрождение вовсе не секулярная эпоха, это все ложь. Этот исторический период столь же религиозен, как и Средние века, но по-другому. С моей точки зрения, развитие русской культуры и русской философии на первый план выдвигает идею истинного христианства. Историческое церковное христианство — неважно, какое оно, католическое, протестантское или православное, — это одна модель, и это искаженное христианство. Причем искажение произошло уже в II веке нашей эры — в церковной традиции Рима. Тем не менее истинное христианство сохранилось, оно передавалось дальше от поколения к поколению через разнообразные философские системы, существуя не в церковной форме, а в форме культуры; уникальность эпохи Возрождения заключается в том, что за небольшое по историческим меркам время истинное христианство вышло на поверхность и стало определять поведение людей. Тот творческий расцвет, который демонстрирует эта эпоха, наглядно показывает, насколько плодотворной является такая замена ложного христианства истинным.

— Простите, хочу уточнить: говоря о культурной традиции истинного христианства, вы не альбигойцев подразумеваете?

— Да, вы правы. В более широком смысле это то, что церковь называет гностической ересью. Но на самом деле это не ересь, а истинное христианство. Можно заметить, что сама эта концепция далеко не нова. Например, в русской традиции этой темой занимался историк и философ Лев Карсавин как медиевист и знаток средневековой религиозности.

Возвращаясь к вашему вопросу: есть модель культуры, которая возникла в Европе начиная с эпохи Ренессанса, и для нас она по-прежнему актуальная и рабочая, и есть ее основания — религиозные, антропологические, общечеловеческие, укорененные в самой сути человека. Эти основания присутствуют у всех народов, но в Европе они почему-то привели к созданию модели культуры, о которой мы говорим (действенной, динамично развивающейся, основанной на творческих усилиях личности), а у других народов нет. Есть модель культуры, которую можно уподобить неподвижной пирамиде всех древнейших достижений человечества (Веды, даосы, Конфуций и так далее), а есть модель живой и постоянно изменяющейся, растущей системы, мало похожей на склад древностей и артефактов.

Между прочим, в Китае отношение к Конфуцию весьма двусмысленное, он ведь подменил культуру законом, и эта традиция, скорее всего, негативно сказалась на Поднебесной. Это я понял, общаясь с китайскими коллегами-философами. Конфуцианство — это радикальный прагматизм, главное понятие в его философской системе — «идеальный гражданин», который полностью вписан в социум и при этом подчинен ему. Но если это так, человек становится винтиком, а его творческое начало низводится до чего-то вторичного, не существенного для общества. На этой почве в Китае так и не смогла возникнуть та модель культуры, которую в Европе породило Возрождение с его культом индивидуального творчества. Конфуцианство — это очень хороший способ обеспечить стабильность общества и его функционирование в неизменном виде. Это соответствует понятию «цивилизация» в концепции Освальда Шпенглера с его антиномией «культура – цивилизация», но в таком обществе творческая культура не способна развиваться, поскольку личность здесь подавлена, точнее, почти полностью подчинена прагматическим целям социума. Культура в шпенглеровском понимании даже не рождается на Востоке, и Конфуций тому — нагляднейшее подтверждение. Да, Китай — это великая цивилизация, насчитывающая 5 тысяч лет (если вести отчет от появления первой иероглифической надписи), но, к сожалению, это не культура в нашем современном смысле. Тем не менее китайцы — открытая нация, и она вполне подвержена новым влияниям, перспектива для принятия европейской модели культуры у них есть.

Вы совершенно правильно вспомнили о Лао-цзы и даосизме. Даосизм — одно из наиболее точных универсальных оснований для правильного религиозного мировоззрения. Я уверен, что есть правильные и неправильные мировоззренческие системы — как религиозные, так и философские. Обычно считают, что точный критерий истины имеется только у науки, а у философов сплошной туман в голове. Поэтому в философии множество систем, а у науки только одна, чья правота эмпирически доказана. У меня по этому поводу прямо противоположная позиция. Как раз в науке критерий истины относителен, поэтому окончательной научной теории никогда не возникнет: разные теории здесь приходят на смену друг другу, при этом каждая отрицает предыдущую. А вот в философии, как ни странно, есть абсолютный критерий истины, и, следовательно, есть абсолютно истинная философская система, интуитивно найденная многими народами. Даосизм — это, пожалуй, самый древний пример истинной философской системы, которая, по сути, является пантеизмом с элементами дуализма. Именно это искали русские религиозные философы в христианстве, отвергая традиционное церковное учение.

О том, что западное христианство — это, по сути, радикальный дуализм, где Бог отодвинут куда-то в немыслимую даль, хорошо писал Карсавин. В этом контексте переломным временем для Запада стала эпоха Просвещения. О Боге, которого католицизм отодвинул в недосягаемые дали, просветители вполне резонно сказали: «А зачем он нам вообще нужен, этот вольтеровский „великий часовщик“?» Если человек осознал законы природы, то ему и нужно жить по ним. Этого достаточно». А вот если Бог не где-то далеко, а в нас и посредством нас себя проявляет, тогда нет никаких законов для человека. Подлинно религиозный человек выше закона — это отмечал оригинальный русский мыслитель Лев Шестов. Правильный философский пантеизм означает: мы ищем Бога в себе и в мире и в то же время осознаем его как свою свободу. Это не детерминизм, хотя есть и негативные формы пантеизма, о которых только и знают его критики, и буддизм — одна из них, поскольку в этой философии человек устраняется как личность. Что касается даосизма и русских философских систем (Чаадаева, Достоевского, Соловьева), то здесь пантеизм неотделим от признания в человеке элемента абсолютной свободы.

— Вы говорите о том, что Ренессанс был возвращением к истинному христианству, но в связи с этим вспоминается разгул язычества, преступности и пороков в эпоху Возрождения, о чем писал наш философ Алексей Лосев, метко назвав это «обратной стороной титанизма». Есть также мнение, что именно гуманизм творцов Ренессанса оказался предтечей нынешнего европейского трансгуманизма.

— Да, вы вспомнили очень значительное имя Алексея Лосева (1893–1988, русский советский мыслитель, знаток античности, логик, православный монах, подстригшийся тайно вместе со своей супругой в 1929 году. Был репрессирован, на строительстве Беломоро-Балтийского канала почти потерял зрение. Вернулся к активной научной деятельности после смерти Иосифа Сталина — прим. ред.). Он действительно очень негативно оценивал Ренессанс в своей книге «Эстетика Возрождения». Я всегда цитирую своим студентам отрывок из этой книги, где Лосев описывает знаменитый портрет «Моны Лизы» кисти Леонардо да Винчи. Поразительно, но философ видит в этой картине только похоть. «Стоит только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря, совсем не улыбается, — пишет Лосев. — Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть и в которой, кроме слабости, она рассчитывает еще на бессилие перед овладевшим ею скверным чувством. Едва ли в этом можно находить вершину Ренессанса. Мелкокорыстная, но тем не менее бесовская улыбочка выводит эту картину далеко за пределы Ренессанса, хотя и здесь общевозрожденческая личностно-материальная направленность все же остается непоколебимой».

Однако, читая это, надо помнить, кто такой Алексей Федорович Лосев. Если говорить прямо, это человек радикальных православных убеждений, из того рода людей, которые очень много вреда принесли русской культуре в дореволюционное время. И это даже не мое мнение, а мнение его секретаря Владимира Бибихина (он пишет, что видит «оттенок инквизиции, готового жестокого суда» в суждениях Лосева о Возрождении). К самому Лосеву я отношусь критически, но Бибихина очень люблю — это очень близкий мне по духу человек и мыслитель. Я считаю, что он пока недооценен, но сейчас о нем снова стали писать (даже в Англии его труды перевели), и у меня в том числе есть работы, посвященные Владимиру Вениаминовичу. Он один из тех, кто абсолютно точно описал диалектику Возрождения, Просвещения и романтизма. Моя точка зрения — это развитие взглядов Бибихина, другое дело, что он очень неясно об этом писал, и поэтому его воззрения до сих пор вызывают споры. У него есть книга «Новый Ренессанс» — пожалуй, лучшее произведение Владимира Вениаминовича. В ней он критикует распространенное убеждение о том, что Ренессанс был основан на язычестве. Нет, считает Бибихин, ренессансные гуманисты возрождали истинное, первоначальное христианство, которое в церковной истории было искажено за счет отделения Бога от человека и подавления человека божественным всемогуществом. А исходное, истинное христианство — это религия святости человека, когда человек в себе обнаруживает Бога и сам может стать святым, тем самым исполняя требование Иисуса Христа «Ты должен стать таким, как я», и даже «Ты должен сделать больше, чем я». Возрождение — это приход истинной религии и великой философии, которые вместе раскрывают абсолютность человека. Только на такой почве и возникает та модель культуры, о которой мы говорим. А в чем еще человек может реализовать свою абсолютность? В том, что он, несмотря на законы этого мира, формирует культурную среду, которая вовсе не по этим законам существует. Культура — это, по сути, новая, искусственная природа. Здесь и проявляется абсолютное начало в человеке, в котором он подобен Богу, — способность творить новую реальность, которая постепенно разрастается и вытесняет старую, подчиненную законам природы среду. Это и есть классическая Русская идея в ее эсхатологическом преломлении — преобразование реальности через культуру.

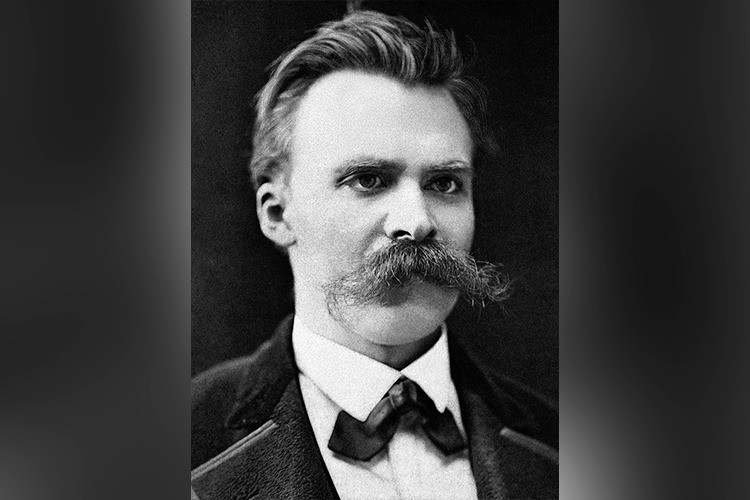

«У меня есть работы, в которых я доказываю, что итоговое произведение Ницше «Антихрист» написано наполовину под влиянием Толстого, а на другую половину — под влиянием Достоевского»

«У меня есть работы, в которых я доказываю, что итоговое произведение Ницше «Антихрист» написано наполовину под влиянием Толстого, а на другую половину — под влиянием Достоевского»

«Тезис о «переоценке всех ценностей» Фридрих Ницше напрямую взял у Герцена»

— Кстати, у альбигойцев, которых мы уже упоминали, не было священников, но были духовные лидеры, которых они называли «добрыми людьми». Как вы правильно говорите, это были те миряне, которые смогли открыть Бога в себе.

— Собственно, альбигойцы были разновидностью так называемой катарской ереси, катары в переводе с греческого «чистые». Их учение, распространившееся в XII–XIII веках на юге Франции и некоторых землях Италии, было объявлено ересью в католическом Риме и жестоко преследовалось, вплоть до полного уничтожения всех его сторонников. В этом же ряду — богомилы и некоторые другие религиозные движения Средних веков. Об этом я сейчас пишу большую книгу под рабочим названием «Неискаженное христианство и его судьба в европейской истории». Я прослеживаю в ней драматургию формирования двух разновидностей христианства. Это не только моя точка зрения. В критической, нецерковной библеистике давно говорится о двух формах христианства, которые сосуществовали друг с другом с самого зарождения этой религии, сейчас их принято называть ортодоксальным христианством и гностическим христианством. Разумеется, в церковной библеистике гностическое направление признано ересью, но на самом деле это не ересь, а развитие подлинной христианской веры. Когда в XI–XII веках начался кризис ортодоксального, католического христианства и был впервые зафиксирован факт продажи папской должности (а что это за церковь, где продается высшая должность наместника Бога на земле?), гностическое христианство заявило о себе появлением таких массовых религиозных движений, как альбигойцы и катары. Возрождение стало следствием и итогом этого кризиса. На некоторое время истинное христианство, уничтоженное вроде бы вместе с альбигойцами в XIII веке, снова выходит на поверхность.

Говоря об истинном христианстве, я использую термин Фихте, который постоянно подчеркивал, что его философия и есть раскрытие подлинного учения Христа. Собственно говоря, он был первым, кто ясно сформулировал гипотезу о двух формах христианства, споривших между собой в истории. Кстати, именно поэтому наследие Фихте имеет такое значение для русской философии. Выражая суть истинного христианства, Фихте говорит о тождестве Бога и человека; важно заметить, что в этом религиозном учении отсутствует важнейший принцип ортодоксального христианства — миф о грехопадении. На самом деле это иудейская идея. В этом и состояло искажение христианства — в него была внедрена идея грехопадения, идея отделения человека от Бога и его низменности по отношению к Создателю. А в истинном христианстве нет никакой идеи грехопадения: каждый может стать равным Христу, то есть полностью божественным существом. Это принцип динамического тождества Бога и человека или же динамического пантеизма в варианте Фридриха Шеллинга. В этом смысле Возрождение было не возвращением к язычеству, а критикой ортодоксального христианства с точки зрения подлинного учения Христа. Это мистика божественного предназначения человека, для которого нет ограничения в виде законов. Если Бог всемогущ, то, значит, и человек всемогущ. Об этом писали гуманисты Ренессанса, например Николай Кузанский и Пико делла Мирандола. Но Возрождение закончилось неудачей. В русской традиции эту мысль высказывал Владимир Бибихин, а до него — Александр Герцен (я не прослеживал, откуда Александр Иванович позаимствовал эту идею, наверняка у кого-нибудь из немцев). В своей философской работе «Письма об изучении природы» Герцен пишет о неудаче Ренессанса, который попытался восстановить божественную целостность человека, его неразрывную связь с Богом. Но эта попытка не удалась, в результате чего европейская цивилизация вернулась к Средним векам. Парадоксальный тезис о том, что переход от Возрождения к Просвещению — это движение не вверх, а вниз, в русской философской и литературной традиции представлен наиболее наглядно. А в учебниках истории продолжают писать, что Возрождение передало эстафету Просвещению. Да ничего подобного! Просвещение — это отрицание Возрождения, здесь мы находим противоположную модель человека и общества.

У армянского философа Карена Свасьяна в работе «Становление европейской науки» (название здесь, как и в случае с Герценом, совершенно не соответствует содержанию) показано, что Просвещение — это продолжение католицизма, как это ни покажется парадоксальным. Казалось бы, одна из самых атеистических эпох в истории человечества — и вдруг ведет свою преемственность от католического учения. Но это так часто бывает: ребенок, воспитанный отцом, потом восстает против него. Так вот, католицизм воспитал Просвещение.

Вспомним еще о том, в октябре 1891 года философ Владимир Соловьев читает в Московском психологическом обществе доклад с красноречивым названием «Об упадке средневекового миросозерцания». Казалось бы, конец XIX века — о каком «средневековом миросозерцании» может идти речь? Конечно же, Владимир Сергеевич имел в виду ортодоксальное христианство, но по цензурным соображениям он не мог об этом прямо написать. Реферат, озаглавленный «Об упадке христианского миросозерцания», наверняка вызвал бы в царской России целый шквал эмоций и негативных последствий. Впрочем, никакого противоречия в терминах здесь нет: церковное мировоззрение до сих пор средневековое.

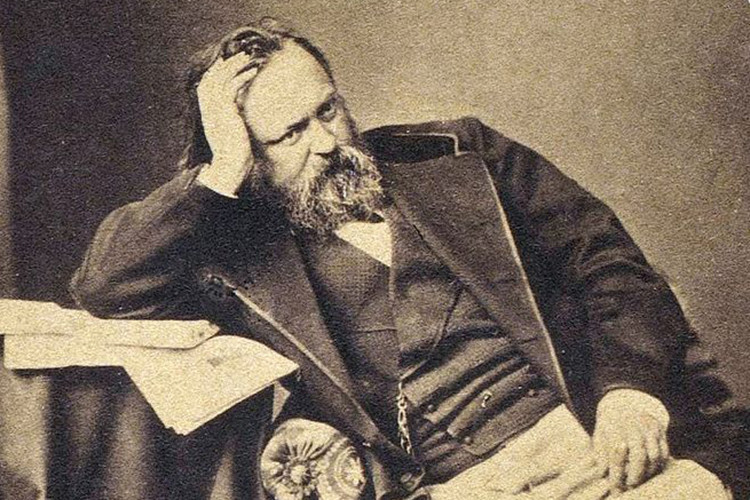

Кстати, парадоксальность и глубина мысли Герцена (о чем я написал не одну работу) еще ждет кропотливого исследования. Александра Ивановича обыкновенно трактуют только как революционного демократа, и в этом отношении он выглядит весьма стандартным «идеологом». Таким его упорно делали в советскую эпоху и, к сожалению, эта тенденция все еще сохраняется. Если же рассматривать его мировоззрение во всех тонких деталях, то можно понять, что он был одним из самых гениальных европейских мыслителей своего времени. Без преувеличения можно сказать, что это русский Ницше. Между прочим, тезис о «переоценке всех ценностей» Фридрих Ницше напрямую взял у Герцена, которого он хорошо знал. Об этом в свое время писал профессор и превосходный филолог-исследователь Виктор Дудкин в работе «Ницше и Герцен». У Дудкина мы читаем: «Ницше связывали узы многолетней дружбы с немецкой писательницей Мальвидой фон Мейзенбуг, ныне совсем забытой сочинительницей «Воспоминаний идеалистки». Она была воспитательницей детей Герцена. При ее деятельном посредничестве Ницше чуть не женился на старшей дочери Герцена Натали». Даже фразелогически ницшеанское выражение о «переоценке всех ценностей» восходит к Герцену — скорее всего, именно у Александра Ивановича он его и прочитал. Тем более что Герцен хорошо изъяснялся и писал на немецком (его самая радикальная книга «С того берега» впервые была издана в 1850 году на немецком языке). После смерти Герцена Мальвида фон Мейзенбуг очень сблизилась с Ницше. Одновременно она перевела на немецкий «Былое и думы», и документально известно, что она читала большие фрагменты своего перевода Ницше. Почему это малоизвестно у нас? Мне кажется, это интереснейшие факты, которые надо популяризировать.

Между прочим, у меня есть работы, в которых я доказываю, что итоговое произведение Ницше «Антихрист» написано наполовину под влиянием Толстого, а на другую половину — под влиянием Достоевского. Это абсолютно русский труд. Перед тем как писать это произведение, которое философ считал своей итоговой книгой (дескать, надо наконец-то рассчитаться с христианством), он захотел ознакомиться с новейшими трактовками учения Христа. А где еще искать новаторство, как не в России? В руки Ницше попадает роман Достоевского «Бесы» во французском переводе и трактат Толстого «В чем моя вера» — тоже на французском. Они настолько заинтересовывают его, что он внимательно читает и конспектирует оба текста (в 13-м томе собрания сочинений Ницше, которое недавно появилось в России, этот процесс можно проследить). По поводу конкретных заимствований, которые Ницше сделал из книг русских мыслителей, могу отослать к моей книге «Русская философия в европейском контексте», где одну из глав я посвятил анализу замысла и реализации «Антихриста». По сути, содержание этого трактата целиком определено влиянием идей Достоевского и Толстого. Более того, Ницше неожиданно пересматривает свое отношение к христианству. Через прочитанные книги русских мыслителей он осознает разницу между христианством истинным и церковным, и теперь он отвергает только церковную версию, а истинное христианство признает близким своему собственному учению. Даже свое понимание сверхчеловека он сближает с образом богочеловека Христа у Достоевского. Не зная об этом, Ницше вообще не понять.

На самом деле уже в XIX веке русская культура, приняв европейскую, достигла такого уровня развития, что вектор влияния повернулся в обратную сторону, гениальные западные мыслители не боялись теперь заимствовать идеи и образы у своих русских современников. У того же Шпенглера в «Закате Европы» (буквальный перевод: «Закат Западного мира») есть несколько ссылок на Толстого и Достоевского. Более того, моя гипотеза состоит в том, что название этой широко известной работы навеяно идеями романа Достоевского «Подросток». В романе Версилов рассказывает сыну Аркадию сон о золотом веке европейской цивилизации, который он увидел во время своих скитаний по Европе. Проснувшись в маленькой немецкой гостинице уже вечером, он увидел в окне заходящее солнце, и только что увиденный сон подсказал ему мысль о том, что он присутствует при конце цивилизации, видит «заходящее солнце последнего дня европейского человечества». Как раз на роман «Подросток» и ссылается Шпенглер в своей книге.

Эти детали очень важны. Когда мне говорят, что у нас нет национальной идеи, я возражаю: «Наоборот, она давно есть. Тот же Достоевский ее сформулировал, и не надо ничего больше искать». Наша национальная идея — это европейская культура, усовершенствованная нами и отшлифованная до совершенства, до высшей стадии. Ее мы должны вернуть Европе и всему человечеству, если, конечно, Европа и человечество поймут, что без этого они окончательно деградируют и погибнут.

Кстати, укажу на еще один парадокс, характерный для мысли Герцена. У него есть книга «О развитии революционных идей в России». Ее обычно по советской традиции рассматривают как стандартную работу в рамках русского революционного движения, в котором готовилась почва для появления Ленина и большевиков. Но что пишет там Герцен? «Коммунизм — это русское самодержавие наоборот». При этом он говорит, что Россия начала великую духовную революцию, а первый и главный революционер в нашей истории — император Петр I. Он революционер потому, что принес в Россию европейскую культуру, благодаря чему духовная революция только и стала возможной. Знаете, что еще интересно? Книга, если судить по названию, вроде бы посвящена революционным идеям, но практически 2/3 ее объема занимают наблюдения над развитием русской литературы. Получается, что для Герцена революция, которую Россия несет миру не то, что произойдет в 1917 году, а культура, которую мы развиваем, начиная от Петра I. Таким образом, продолжая мысль Герцена, русская идея — это идея великой культуры.

«Просвещение было реакцией на Возрождение, это возвращение к Средневековью. Следовательно, Просвещение и породило современное либеральное мировоззрение Запада через феномен Соединенных Штатов»

«Просвещение было реакцией на Возрождение, это возвращение к Средневековью. Следовательно, Просвещение и породило современное либеральное мировоззрение Запада через феномен Соединенных Штатов»

«То, что Запад называет «режимом Путина», — очень глобальная система, у истоков которой находится романтизм»

— Но о чем в таком случае нам рассказывает русская культура? Это же не письмо в запечатанном конверте и не зашифрованный файл. У всякой культуры должно быть свое оригинальное содержание. В чем оно заключается? Это истинное христианство? Это идея справедливого общества?

— Да, это парадокс, но вы его правильно определили. Это истинное христианство или, говоря точнее, истинная религиозность. Не стоит привязывать идею к определенному вероучению, дабы не навязывать ее тем же китайцам. В Китае скажут не об истинном христианстве, а об истинном даосизме, и это будет правдой. Ведь в чем заключается главный тезис истинной религиозности? Как мы уже отметили, в идее божественной природы человека. По сути, здесь даже не Бог главный, а человек. У Николая Бердяева мы можем по этому поводу прочитать, что Бог — это метафора нашей собственной глубинной сущности. Абсолютное существо в мире — это человек. Что значит «абсолютное»? Что в нас заключено нечто, что противостоит всему относительному, но что мы должны еще реализовать. Мне возразят: разве абсолютное может быть неполным? Бог на то и Бог, что он завершен и не может развиваться. Но такая трактовка принята в классической философской традиции. А в неклассической, у того же Бердяева, Бог — это становление, он активен, динамичен, а вовсе не завершен.

Между прочим, похожие идеи есть у Артура Шопенгауэра в его известной работе «Мир как воля и представление». Там он говорит о том, что создает новую философию, а она, в свою очередь, связана с новой формой религии. А какая центральная идея у Шопенгауэра? Абсолют — это наша собственная воля, наша глубинная сущность. Подлинно религиозное начало — абсолютное начало в нас самих. Шопенгауэр первым об этом сказал, и поэтому, наверное, от него и идет неклассическая философия. Причем модель новой философии, которую он создает, он сам находит во всех культурах. В качестве аналогичных учений Шопенгауэр упоминает гностиков, средневекового теолога Майстера Экхарта, затем суфиев (он их называет «гностиками ислама»). Ведь и в суфизме человек находит Всевышнего внутри себя, а не вовне — Бога, не подавляющего тебя, а раскрывающего твою творческую суть.

— Суфии на самом деле очень близки к катарам.

— Да, именно так. Получается, что существует некая абсолютная религиозность, которая для нас в христианстве связана с гностицизмом, но ее аналоги есть во всех религиях, и в исламе суфии — наиболее очевидный пример этого. У мусульман нет догматики, поэтому нельзя сказать, что это ересь. Это направление внутри ислама.

— А почему, на ваш взгляд, догматика существует только в христианстве?

— У меня есть ответ на этот вопрос. Догматика нужна, когда ты активно борешься с теми, кто протестует и говорит: «Не в тебе истина, а в нас, потому что мы идем от подлинного Учителя». И вот для того чтобы окончательно придавить оппонентов, идущих от «подлинного Учителя», требуется догматика. А зачем еще она нужна? Она ведь не раскрывает смысла христианства, а вся направлена против ересей. Она становится особенно актуальной, когда так называемые еретики (а они все происходят из одного гностического источника) в очередной раз начинают выступать. В этом смысле она, скорее, ситуативная, а не принципиальная, как уверяют нас богословы. К примеру, что такое идея сотворения мира из нечего? Если мы посмотрим историю христианской философии, то увидим, что ни у кого из мыслителей это не разъяснено, такой концепции просто нет, это всего лишь слова. Ни у Фомы Аквинского, ни у блаженного Августина, ключевых столпов католической церкви, мы не найдем по этому поводу ничего внятного. Если же мы посмотрим гностическую линию, то убедимся, что она вся чрезвычайно выверена в философском отношении, в том числе и концепция возникновения мира из Бога здесь имеет очень ясную философскую разработку, при этом термин «Творение» здесь не годится, скорее нужно говорить о спонтанном возникновении мира из Бога-Абсолюта. Более того, я полагаю, что все достижения европейской философии связаны с развитием истинного христианства в философской форме. И ключевые персонажи истории европейской философии теснейшим образом с этой традицией связаны, начиная с великого мыслителя Оригена. Именно он (жил в 185-253 годах н. э. — прим. ред.) создал первую гностическую философскую систему внутри христианства. Далее — Дионисий Ареопагит, Иоанн Скот Эриугена, Майстер Экхарт, Николай Кузанский, Лейбниц, немецкие романтики, немецкая классическая философия (Фихте, Шеллинг, Гегель) и так далее.

— Итак, эпоха Просвещения оказалась путем не вверх, а вниз. Получается, что с этого исторического момента вектор Запада не менялся и он так и продолжает погружаться во тьму?

— Да, Просвещение было отдаленной реакцией на Возрождение. Сначала церковное сознание уничтожило Возрождение через Реформацию и Контрреформацию (сближение этих явлений — общая мысль Герцена и Ницше), вернуло Европу в Средневековье, а затем уже Просвещение породило секулярно-атеистическую версию того же самого церковного мировоззрения (в обоих случаях человек признается немощным существом, полностью подчиненным воле Бога или законам природы). Из этого же источника вышло и современное либеральное мировоззрение Запада, которое в конце концов стало господствующей исторической тенденцией через феномен Соединенных Штатов Америки.

Но та духовная революция, которую совершило Возрождение, конечно, не могла полностью пропасть, она получила продолжение в немецком романтизме и немецкой философии, которые, в свою очередь, очень сильно повлияли на Россию и ее культуру. Получается, что именно наша страна наиболее полно восприняла возрожденчески-романтическое мировоззрение и соответствующую модель цивилизации, с истинным христианством в основании, где Бог понимается как абсолютная творческая сущность человека. Противоположная модель, рожденная Просвещением, была реализована американским обществом и потом уже навязана всему миру через гегемонию США после Второй мировой войны. Из этого мы можем заключить, что еще в XIX веке началась конкуренция двух цивилизационных моделей, просветительской и романтической, а то, что сейчас мы наблюдаем в истории, — это просто финальная фаза этой конкуренции. В просветительской модели человек — марионетка законов природы: мы получаем некоторое количество материальных благ, просто подстраиваясь под эти законы, ни на что большее вроде «переделки» мира человек не признается способным. Отсюда культ науки в западном либеральном обществе и понимание свободы (согласно известному тезису Спинозы и Гегеля) как осознанной необходимости; ведь никто из нас не может преодолеть власть законов. А в романтической модели самое главное — это мистика раскрытия абсолютного и божественного начал в человеке и превращение человека во всемогущее существо, которое не подчинено никаким законам.

— Но как мы можем «вернуть» романтическую модель Европе, которая нас так яростно отрицает через культуру отмены? Или это возможно лишь в случае победы одной модели над другой, в том числе военной победы?

— Думаю, что да, для начала надо победить, причем в глобальном смысле. Ну а умных, проницательных, глубоких людей, которые все понимают, в Европе более чем достаточно. Сужу по собственным впечатлениям: до кризиса я часто ездил в Европу, как минимум 2–3 раза в год, и с лекциями, и на конференции, и просто как турист. Поэтому я прекрасно знаю европейские страны, людей, живущих там, и уверен, что потенциал Европы, конечно же, далеко не исчерпан. Там просто установилась полная идеологическая гегемония США, умело внедренная через местные политические элиты и систему образования. Разумеется, мы вынуждены с этим считаться, поэтому в настоящее время Европа для нас — враждебный континент. Хотя при этом мы должны понимать свое культурное, глубинное единство с ней, в том числе на почве христианства.

— Какую роль в противоборстве двух культурных и цивилизационных моделей играет нынешняя спецоперация?

— Если рассматривать причины СВО, то для человека, который следит за политической ситуацией, они выглядят ясными и, к сожалению, вполне объяснимыми из намерений, давно обозначенных нашими главными геополитическими противниками, хотя та конкретная форма, в которую вылилось наше глобальное противостояние, кажется странной и случайной. В рамках философской позиции, которую я схематично обрисовал, можно заключить, что некое случайное стечение обстоятельств привело к тому, что ключевое столкновение двух моделей цивилизации приобрело такую горячую форму. Сегодня в этом геополитическом акте, по сути, решается судьба «романтизма» и «просветительства»: кто кого. Между прочим, здесь важно увидеть, как на ту же проблему смотрят идеологи и практики с противоположной стороны. Яркий пример здесь — книга известного публициста, канадско-американского ученого Стивена Пинкера. Это американский технократ, теоретик развития науки и перспектив развития человечества. Так вот, в 2018 году он издал труд под названием Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress — «Просвещение сегодня. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса». На одном из сайтов я ознакомился с дайджестом этой книги — там все очень ясно и, в принципе, подтверждаются все те оценки, которые я давал выше. Практически все, что я сейчас говорил, Пинкер повторяет, но с обратными знаками. «Просвещение, как мы теперь знаем, далеко не наивная надежда, оно сработало, — пишет он. — Но больше, чем когда-либо, оно нуждается в энергичной защите. Проект Просвещения плывет против течений человеческой природы — трайбализма, авторитаризма, демонизации, магического мышления, — которыми демагоги слишком охотно пользуются». Главный враг просветителей, как говорит американский мыслитель — это иррационализм и романтизм. Причем, анализируя романтизм, Пинкер в конце концов начинает рассуждать о фигуре Владимира Путина. Между этими «негативными» для него явлениями он выстраивает непрерывную связующую цепь. «Просвещенческое мышление никогда не было господствующим, — рассуждает Стивен Пинкер. — Оно пользовалось периодами влияния, которые усилились с 1945 года, но ему всегда противостояли романтические, националистические, милитаристские и другие идеологии контрпросвещения. Авторитарный популизм 2010-х годов с размаху попадает в это подводное течение». Пинкер понимает: то, что Запад называет «режимом Путина», — это очень глобальная система, у истоков которой находится романтизм. Примечательно, что он зачисляет в ряды контрпросветителей и Дональда Трампа с его сторонниками.

Неудивительно, что Билл Гейтс назвал этот труд Стивена Пинкера своей «новой любимой книгой на все времена». Это нагляднейшее доказательство того, что наиболее проницательные люди с той стороны видят наше противостояние в похожем ключе, только иначе расставляют оценки. Причем свои взгляды Пинкер обнародовал еще в 2018 году, то есть до всех нынешних решающих событий. Тем не менее уже тогда американский ученый настаивал, что «просветители» обязаны победить прежде всего в сфере идеологии, отвергнув романтизм и его основные принципы. Он, кстати, очень правильно определяет иррационализм как непризнание абсолютности науки и законов природы. Это совершенно точное описание, но, как я уже сказал, с противоположными знаками — в пользу Просвещения и наукообразности.

«В определенный момент своего творческого пути Герцен понял, что формальное равенство неплодотворно и его невозможно достичь. А попытки это сделать обычно приводят лишь к негативным последствиям»

«В определенный момент своего творческого пути Герцен понял, что формальное равенство неплодотворно и его невозможно достичь. А попытки это сделать обычно приводят лишь к негативным последствиям»

«Для того чтобы государство было справедливым, им должны править достойные люди»

— Нужна ли России сейчас новая идеология в форме государственной, закрепленной в Конституции системы ценностей? Или достаточно какого-то идейного мейнстрима, который транслируется наверх снизу из научной, интеллигентной и общественной среды?

— Я опять сошлюсь на практику русской философии. Здесь есть парадокс, на который я часто указываю. Был такой русский мыслитель — второго ряда, но довольно известный: Петр Струве (1870-1944; экономист, социолог, философ, один из авторов сборника «Вехи». Первоначально принадлежал к социал-демократам, общался с Георгием Плехановым и Владимиром Лениным, но порвал с ними и во время гражданской войны состоял в Особом Совещании при генерале Антоне Деникине. Однако до конца жизни считался другом Ленина и в этом качестве даже был арестован в эмиграции в начале Второй мировой войны — прим. ред.). Струве проделал сложный путь духовной эволюции: был социал-демократом и легальным марксистом, дружил с Лениным, затем стал либеральным консерватором и одним из основателей Конституционно-демократической партии. В 1908 году он пишет статью, озаглавленную «Великая Россия», которая вызвала скандал в либеральных кругах. По сути, этой статьей он отходит от классического западного либерализма. Если мы и можем говорить о либерализме в России, то это неклассический западный его вариант. Я ведь, помимо прочего, профессионально занимаюсь исследованием традиций русского либерализма и, в частности, участвовал в качестве составителя и научного редактора в подготовке к изданию четырехтомного собрания сочинений Бориса Николаевича Чичерина в издательстве Русской христианской гуманитарной академии. Поэтому могу со всей основательностью сказать, что русская либеральная традиция ничего общего не имеет с западной, хотя и то и другое почему-то называется либерализмом (отсюда и путаница). Так вот, Струве это наглядно показывает. В упомянутой статье он пишет, что государство должно задавать традицию уважения к культуре и обеспечивать ее охрану, поскольку сама по себе культура — слишком эфемерная и непонятная большинству людей ценность. «Национальная идея и государство — две силы, которые, для того чтобы перевернуть судьбы народов, должны найти одна другую и действовать в полном союзе», — пишет Струве. Государство в идеале — это орган культуры: «Враждебный государству дух сказывается в непонимании того, что государство есть „организм“, который во имя культуры подчиняет народную жизнь началу дисциплины, основному условию государственной мощи».

Я думаю, что это правильное понимание государства. Оно не просто служит делу обеспечения наших прав как граждан. Это задача-минимум, но государство не может быть и не должно быть «минимальным», как утверждает западный либерализм, оно должно быть предельно «максимальным». И не только в политике и экономике. Сохранение ценностей национальной культуры и стимулирование ее развития — вот главная задача государства. В ноябре прошлого года за подписью российского президента был издан указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Я внимательно прочитал его и увидел там тенденцию, о которой мы говорим. Если понимание этой задачи у нашего руководства есть, тогда этот вектор надо только усиливать. Причем усиливать именно на культурной почве, а не на религиозной, хотя некоторые видят главное в том, чтобы сделать православие государственной религией. Но не в этом дело. Если мы различаем истинное христианство и церковное, то тут прослеживается некое напряжение. Не стоит равнять религию с государством, а вот культуру — да. Государство должно четко заявить, что развитие высокой культуры и стимулирование в каждой личности творческого начала является для него главной ценностью. Вот как я вижу государственную идеологию, и, мне кажется, она достаточна благородна и далека от тех негативных примеров, которые обычно приводят, добавляя характеристики вроде «тоталитарная» и «догматическая».

— Ну в таком случае она не нуждается в государственных подпорках вроде институтов марксизма-ленинизма, как в советское время.

— Да, но обозначить ее как-то надо. Потому что, если понимать культуру в широком смысле, то следует помнить, что она динамична и все время идет вперед. Догматически ее зафиксировать невозможно, но обозначить как ценность очень желательно. Впрочем, эта тенденция у нас уже есть, на нее только недостаточно обращают внимания.

— Культура — это замечательно, но для мозолистых народных рук это слишком хрупкая вещь, как вы сами заметили. Для народа гораздо важнее, чтобы государство соблюдало принципы справедливости, а с этим в нашей стране дело, похоже, обстоит еще хуже, чем с «истинным христианством». В июне был «марш справедливости», организованный небезызвестным Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным, а ныне «иных уж нет, а те далече». Тем не менее вопросы по справедливости остались. Стоит ли на них отвечать?

— Это очень сложный вопрос, и на него нет простых ответов. Однако если обращаться к опыту русской философии, то полезно вспомнить работы Семена Франка, посвященные социальной структуре общества, справедливости, смыслу жизни и прочему. На мой взгляд, труд Франка «Духовные основы общества» — лучшая русская книга по социальной философии. Семен Людвигович говорит, что нельзя все делать революционно. В этом смысле наш президент правильно сказал, что «марши», подобные пригожинскому, приводят только к хаосу. Если запрос на справедливость есть, его нужно формулировать и обсуждать, но не решать путем марш-броска на Москву. В конечном счете все определяется государством, это последний арбитр, именно оно должно быть справедливым. А для того чтобы оно было справедливым, им должны править достойные люди. Достойные не потому что богатые и обладающие властью, а потому, что они соответствуют высшей ценности существования человека — высокой культуре. Это должны быть люди, которых мы могли бы с полным правом признать «духовной аристократией». Этот термин оказался очень популярным у русских мыслителей, причем в их поздних работах, где подводятся итоги всем тем трагическим событиям, которые пережила Россия в ХХ веке.

Повторюсь, ваш вопрос очень сложный, и, возможно, я не в состоянии на него ответить. Но я понимаю вопрос и признаю его логику. К сожалению, обеспечить справедливость быстро невозможно, а может быть, невозможно и в принципе. По крайней мере, нужно помнить, что именно под прикрытием призывов к справедливости в истории очень часто совершались самые отвратительные дела. Если же все-таки пытаться двигаться к этой цели, то нам следует менять государство таким образом, чтобы те люди, которые связаны с управлением и которых мы часто видим по телевизору, вызывали бы у нас абсолютное уважение. А вызовут уважение они лишь при условии, если они будут абсолютно культурными и отвечающими высшим задачам развития нашей страны. Такая задача часто ставилась в истории, но главная проблема — как устроить отбор, как организовать фильтр, вычисляющий достойных. Над этим ломали голову многие мыслители, от Платона до Ивана Ильина. «Духовная аристократия есть слой национально укорененных, внутренне свободных, ответственно и государственно мыслящих и стремящихся к совершенству личностей, который должен быть органически приведен к власти», — писал Ильин. Впрочем, он считал, что сделать это довольно просто, но другие мыслители, такие как Семен Франк, с этим могли бы поспорить. К сожалению, это непросто, это длительный процесс, но я вижу некоторые признаки того, что он осознан и как-то реализуется. Для того чтобы государственные кадры были образованными и культурными, их надо заранее пестовать. У нас есть хороший пример этого процесса — это деятельность, которой занимается первый зампред руководителя администрации президента Сергей Кириенко; на мой взгляд, это движение в правильном направлении. Когда новые, воспитанные и культурные кадры придут к управлению страной, тогда вопросы справедливости будут решаться автоматически. А как их решать сейчас? Отменить, к примеру, приватизацию и начать все делить заново? Но это очень опасно с точки зрения сохранения устойчивости государственного бытия. Поэтому «справедливость» — это понятие очень привлекательное, но не решаемое в современном обществе.

Могу еще раз вспомнить в связи с этим и Александра Герцена. В его самой ницшеанской по содержанию книге «С того берега» один из персонажей диалога говорит, что он за любую аристократию, если она способна породить в своей среде творческих личностей. «Наша цивилизация — цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих, — пишет Герцен. — Я не жалею о 20 поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гете, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна; точно как известное дерево, она мать и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идет на питание одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могут все хорошо жить, пусть живут несколько, пусть живет один — на счет других, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только с этой точки и можно понять аристократию». Попытки внедрить мгновенно свободу, равенство и справедливость в общество приведут к тому, что духовные, творческие люди просто умрут. Будет справедливость, но не будет развития общества. И далее Герцен продолжает: «Я, впрочем, готов защищать и самую грубую антропофагию; если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть — пусть ест; они стоят того — один, чтоб быть людоедом, другой, чтоб быть кушанием». Любая несправедливость оправдана, если есть Пушкин и Гете, — такова парадоксальная мысль Александра Ивановича, который вроде бы всегда выступал за равенство. Но в определенный момент своего творческого пути Герцен понял, что формальное равенство неплодотворно и очень опасно для общества, когда его пытаются достичь любой ценой.

— Но это чистое ницшеанство: сверхчеловеки-каннибалы и остальные люди как навоз для почвы, на которой они вырастут. Это не русская ментальность, я думаю.

— Именно поэтому я и назвал Герцена русским Ницше. Но все-таки это совсем негативный вариант развития, Герцен вовсе не призывал к нему, он сетовал, что в несовершенном обществе творческие люди могут формироваться только за счет других. Я надеюсь, что мы уже преодолели этот негативный вариант и можно говорить о творческих личностях, которые будут целенаправленно воспитываться обществом. Что до прошлого, то да, существует мнение, что один Пушкин оправдывает все недостатки предшествующей ему культуры и все зверства прошлого. По сути, Герцен говорит как раз об этом. И эта мысль вполне русская, обозначающая наши главные ценности. Об этом же писал поэт Борис Чичибабин: «Какое счастье, что у нас есть Пушкин! У всей России. И у нас с тобой».

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 22

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.